Coronavirus

SARS-CoV-2

Steckbrief

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus – Typ 2) ist der Erreger der Infektionskrankheit COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Es handelt sich um ein einzelsträngiges RNA-Virus und gehört zur Familie der Betacoronaviren.

Vorkommen

Weltweit

Erregerreservoir

Diverse Haus-, Heim- und Wild- bzw. Zootierarten, wie Katzenartige (inklusive Großkatzen wie Tiger, Löwen etc.), Hunde, Frettchen, Marderhunde, Hirsche, Goldhamster, Kaninchen und diverse Primaten (z. B. Gorillas) können mit SARS-CoV-2 infiziert werden. In allen bekannten Fällen einer natürlichen Infektion erfolgte diese höchstwahrscheinlich über infizierte Menschen. Die Ausprägung der klinischen Symptome reicht je nach betroffener Tierart von asymptomatisch bis zu einer milden klinischen Symptomatik (vor allem Katzenartige und Frettchen sowie Nerze); die Tiere spielen nach heutigem Wissensstand in der Weiterverbreitung der Infektion keine Rolle. Eine Ausnahme stellen Nerze aus kommerziellen Pelzfarmen dar, hier ist eine Infektion von exponierten Menschen dokumentiert.

Aktuell wird es nicht als notwendig oder sinnvoll erachtet, bei einer Infektion von Menschen oder Tieren, sich von den Haustieren zu trennen.

Infektionsweg

Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt hauptsächlich über virushaltige Partikel, die z. B. beim lauten Sprechen, Singen, beim Husten oder Niesen durch infektiöse Personen ausgeschieden werden. Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel) und Tröpfchen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aerosole können längere Zeit in der Luft schweben und sich in nicht ausreichend belüfteten Innenräumen verteilen und somit zu Ansteckungen führen.

Das relative Risiko einer umweltbedingten SARS-CoV-2-Übertragung durch kontaminierte Oberflächen wird im Vergleich zu direktem Kontakt, Tröpfchenübertragung oder Übertragung über die Luft als gering angesehen.

Video: Infektionserkrankungen – Ansteckung & Schutzmaßnahmen

Inkubationszeit

Bei früheren Varianten von SARS-CoV-2 im Mittel fünf bis sechs Tage, in einigen Fällen bis zu 14 Tage

Bei der Omikron-Variante ist die Inkubationszeit oft kürzer, die Schätzungen liegen bei drei Tagen im Durchschnitt

Symptomatik

Die Symptomatik von SARS-CoV-2-Infektionen hängt in ihrer Dauer, Häufigkeit und Schwere unter anderem von der zirkulierenden Variante ab. Zu den bisher am häufigsten beobachteten Symptomen zählen: Fieber, Schüttelfrost und Halsschmerzen. Häufig sind außerdem Husten, Atembeschwerden, Allgemeinsymptome, wie z. B. Müdigkeit und Gliederschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel und Schlafbeschwerden.

In schwereren Fällen führt die Infektion unter anderem zu starker Atemnot (in Ruhe oder beim Sprechen), Verwirrtheit, Benommenheit oder Bewusstseinsverlust, Schmerzen oder Druckgefühl in der Brust und zu einer blasse bis bläulichen Hautfarbe. Schwere Verläufe können bis zum Tod führen.

Es gibt auch asymptomatische Verlaufsformen.

Infektionen mit SARS-CoV-2 können Langzeitfolgen mit sich bringen. Hierbei werden Long-COVID und Post-COVID unterschieden (s. Fachinformation). Die Beschwerden können dabei körperlicher und/oder psychischer Natur sein. Häufig wird von Betroffenen ein sogenanntes „Fatigue“ berichtet.

Diese Aufzählung enthält nicht alle möglichen Symptome, der Verlauf kann sehr unterschiedlich sein (s. Fachinformation). Die Symptome variieren je nach SARS-CoV-2-Variante und Immunstatus der betroffenen Person

Therapie

Die Behandlung von leicht symptomatischen Patient:innen ohne Risikofaktoren für einen schweren Verlauf erfolgt grundsätzlich symptomatisch, d. h. durch Linderung der Krankheitsbeschwerden wie z. B. durch Gabe fiebersenkender Mittel.

Für Risikopatient:innen und Patient:innen mit einem schweren Verlauf stehen verschiedene pharmazeutische Mittel zur Verfügung (bspw. Paxlovid, Veklury oder Kortikosteroide).

Von der Anwendung von Antibiotika wird abgeraten (außer es liegt eine bakterielle Superinfektion vor), da Antibiotika gegen SARS-CoV-2 nicht wirksam sind.

Vorbeugung

Impfungen schützen je nach zirkulierender Variante und Zeitpunkt und Grad der Immunisierung zum Teil vor Ansteckung und insbesondere vor schweren Verläufen und Tod.

Zum Schutz vor einer Ansteckung wird empfohlen, mehrmals täglich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Außerdem empfiehlt es sich, Innenräume regelmäßig zu lüften und nach Möglichkeit Zeit draußen zu verbringen. Um das Risiko einer Infektion zu minimieren, rät die WHO neben der Impfung weiterhin Distanz zu halten und eine gutsitzende Maske zu tragen, wenn Distanz nicht möglich und der Raum schlecht gelüftet ist. Grundsätzlich wird beim Niesen immer dazu geraten, Mund und Nase mit einem Tuch oder dem gebeugten Ellbogen abzudecken, nicht mit den Händen.

Diese Vorbeugungsmaßnahmen reduzieren allgemein das Risiko für Erkältungskrankheiten und sind besonders bei steigenden Infektions- oder Hospitalisierungszahlen empfohlen.

Bei Auftreten von Symptomen ist es angeraten, zuhause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.

Situation in Österreich

Bis 30.06.2023 wurden in Österreich 6.084.529 Fälle gemeldet. Die Grafik über die Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz zeigt den Verlauf der Pandemie ab 28.02.2020. Der Höhepunkt der 7-Tages-Inzidenz wurde im März 2022 erreicht, die meisten Fälle an einem Tag wurden am 15.03.2022 gemeldet (63.468). Seit 30.06.2023 ist COVID-19 in Österreich keine meldepflichtige Erkrankung mehr.

Das SARI-Dashboard zeigt die stationären Aufnahmen in österreichischen Krankenanstalten mit Diagnosen von Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen (SARI). Dazu zählen COVID-19, Influenza, RSV und andere schwere Atemwegserkrankungen.

Seit 19. November 2025 ist AGES im Auftrag des Gesundheitsministeriums die neue Nationale Referenzzentrale für Abwassermonitoring. Das Dashboard stellt aktuelle Daten zum Nachweis von SARS-CoV-2 in kommunalen Abwasserproben bereit.

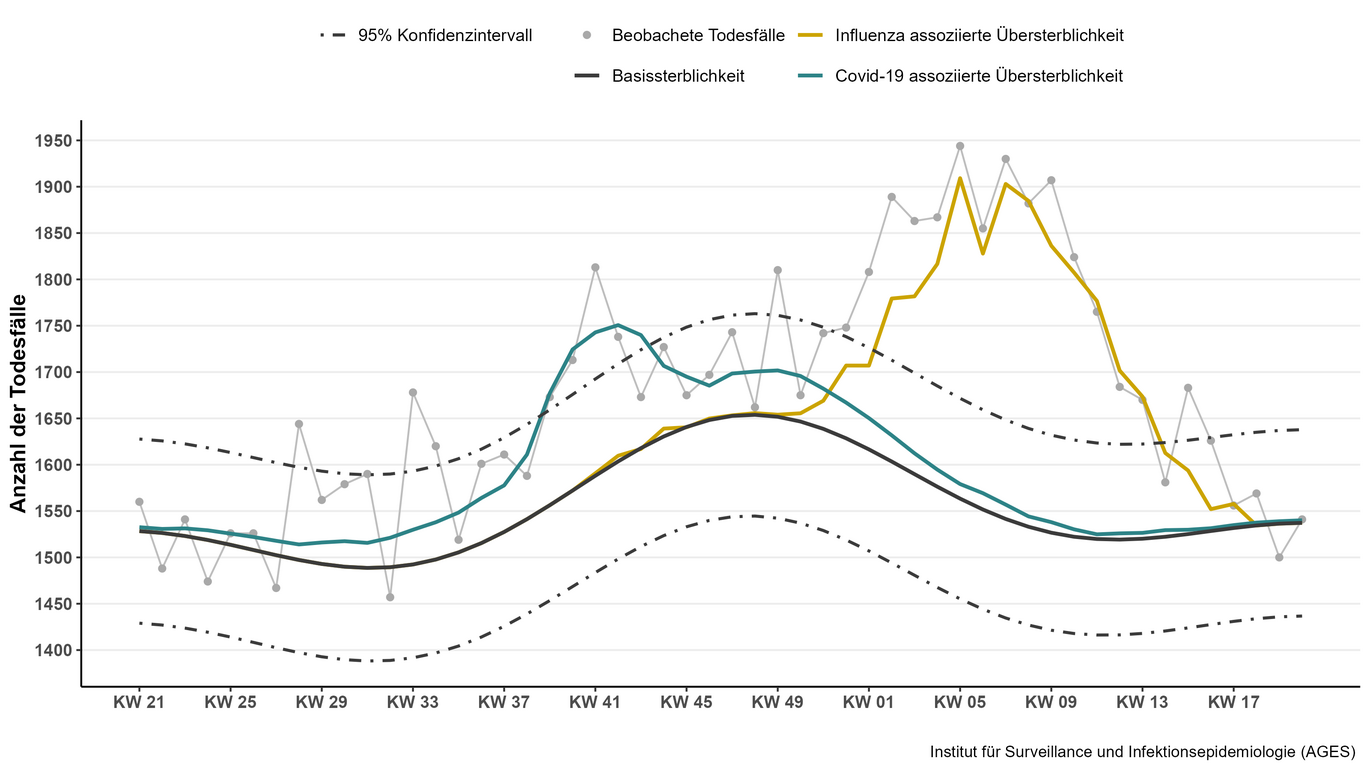

Übersterblichkeit

Mit dem Ende der Meldepflicht von SARS-CoV-2 Infektionen am 30. Juni 2023 entfiel die Grundlage für eine direkte Erfassung von COVID-19-Todesfällen in Österreich. In der österreichischen Todesursachenstatistik basierend auf Totenscheinen, werden Covid-19 und andere respiratorische Erkrankungen häufig nicht als Ursache genannt, sondern etwa deren die Komplikationen oder chronische Vorerkrankungen, die das Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs erhöhen. Um dennoch die Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf die Sterblichkeit bewerten zu können, war es notwendig, für COVID-19 eine modellbasierte Schätzung der Übersterblichkeit zu etablieren.

Dem Modell liegt das zur Schätzung der Influenza-assoziierten Übersterblichkeit entwickelte Modell zugrunde. Darauf basierend erfolgte eine schrittweise Erweiterung, die die Zirkulation von SARS-CoV-2 berücksichtigt und so simultane Schätzung der Influenza- und COVID-19-assoziierten Übersterblichkeit ermöglicht. Seit dem Wegfall der Meldepflicht stützt sich das Modell verstärkt auf Daten aus alternativen Surveillancesystemen, wie das Abwassermonitoring und sekundär genutzte elektronische Gesundheitsdaten zu Spitalsaufnahmen durch Schwere Akute Respiratorische Infektionen (SARI), um die COVID-19-bedingte Sterblichkeit zu quantifizieren.

Während für Influenza die typische Saison von Kalenderwoche 40 bis Kalenderwoche 20 des Folgejahres definiert ist, wird für COVID-19, dessen epidemisches Auftreten bislang keinem konkreten saisonalen Muster folgt, der Zeitraum von Kalenderwoche 21 bis Kalenderwoche 20 des Folgejahres dargestellt. Dies ermöglicht eine ganzjährige Erfassung potenzieller saisonaler Muster und eine differenzierte Bewertung der durch COVID-19 verursachten Übersterblichkeit.

Tabelle 1: Geschätzte Anzahl der Todesfälle, assoziiert mit SARS-CoV-2 Infektionen (Kalenderwoche 21 bis Kalenderwoche 20 des Folgejahres), inklusive 95 % Konfidenzintervall (KI), Österreich.

| Saison | KW | Geschätzte Anzahl der Todesfälle assoziiert mit Covid-19 (95 % KI) |

| 2023/2024 | 21-20 | 2.512 (2.413; 2.611) |

| 2024/2025 | 21-20 | 1.849 (1.764; 1.935) |

Datenquellen

Gestorbene in Österreich (ohne Auslandssterbefälle) ab 2000 nach Kalenderwoche: Statistik Austria - data.statistik.gv.at (open.data von Statistik Austria).

Wöchentliche Influenza-Positivrate: virologisches Sentinel-Surveillancesystem, DINÖ, Diagnostisches Influenza Netzwerk Österreich

Wöchentliche ILI-Inzidenz: klinisches Sentinel-Surveillancesystem, operiert am Nationalen Referenzzentrum für Influenzaepidemiologie, AGES

Nationale Surveillancedaten für SARS-CoV-2

Stationären Aufnahmen in österreichischen Krankenanstalten mit Diagnosen von Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen (SARI) - www.sari-dashboard.at

COVID-19 Abwasserindikator für Gesamtösterreich - abwassermonitoring.at

Temperaturdaten für Österreich: GeoSphere Austria - dataset.api.hub.geosphere.at

Referenzen

1. Nielsen J, Rod NH, Vestergaard LS, Lange T. Estimates of mortality attributable to COVID-19: a statistical model for monitoring COVID-19 and seasonal influenza, Denmark, spring 2020. Eurosurveillance. 2021; doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.8.2001646

2. Nielsen J, Krause TG, Mølbak K. Influenza-associated mortality determined from all-cause mortality, Denmark 2010/11-2016/17: The FluMOMO model. Influenza Other Respir Viruses. 2018; doi:10.1111/irv.12564

Varianten in Österreich

Die AGES führte bis zum 20.06.2024 Ganzgenomsequenzierungen von SARS-CoV-2-positiven Proben durch, um die Verbreitung bekannter Varianten aufzuschlüsseln und neue SARS-CoV-2-Varianten zu entdecken. Aufgrund der geringen SARS-CoV-2-Probenanzahl zur Sequenzierung wurden diese Untersuchungen vorerst pausiert.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der zwischen Anfang Juli 2023 und Juni 2024 registrierten SARS-CoV-2-Varianten finden Sie in der .csv Datei am Ende der Seite unter „Downloads“.

Weitere Informationen finden Sie am Dashboard des nationalen Abwassermonitoringprogramms.

Varianten international

Die SARS-CoV-2-Varianten werden vom ECDC und der WHO in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, je nachdem wie deren Eigenschaften und weitere Entwicklung eingeschätzt werden: Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI) und Variant under Monitoring (VUM).

Derzeit gilt keine Variante als Variant of Concern.

Am 24.01.2025 hat die WHO LP.8.1 als “Variant under Monitoring“ hinzugefügt.

Einen Überblick über die genauen Einteilungen finden Sie in der Tabelle unten.

Laut dem letzten monatlichen COVID-19 Update der WHO vom 17.01.2025 war XEC im Dezember die weltweit häufigste SARS-CoV-2-Variante mit einer Prävalenz von ca. 38,6 %. KP.3.1.1 hat in ihrer Prävalenz abgenommen und macht nun weltweit 33,2 % der Sequenzierungen aus.

Die häufigsten SARS-CoV-2-Varianten in Europa in der dritten Jännerwoche waren XEC (58 %), KP.3.1.1 (12 %), KP.3.1 (8 %), JN.1 (5 %) und JN.1.11 (4 %), JN.1.16.1 (3 %), JN.1.16 (3 %), KP.1.1 (2 %) und KP.3 (2 %).

Die wöchentlichen Aktualisierungen der Varianten werden eingestellt, bedeutende Entwicklungen finden Sie monatlich im AGES-Radar für Infektionskrankheiten.

| Variante | WHO | ECDC |

|---|---|---|

| BA.2.86 | VOI | |

| JN.1 | VOI | |

| KP.2 | VUM | |

| KP.3 | VUM | VOI |

| KP.3.1.1 | VUM | |

| JN.1.18 | VUM | |

| LB.1 | VUM | |

| XEC | VUM | VUM |

| LP.8.1 | VUM |

VOC = Variant of Concern, VOI = Variant of Interest, VUM = Variant under Monitoring

Mutationen führen immer wieder dazu, dass sich eine Linie in mehrere, leicht unterschiedliche Linien aufspaltet. Diese werden als Sublinien bezeichnet. Sie erhalten oft eigene Namen und Nummern, wodurch die Verwandtschaftsverhältnisse nicht immer offensichtlich sind (wie beispielsweise bei der Sublinie JN.1, die zu BA.2.86 gehört, siehe Legende).

Legende:

VOC = Variant of Concern

VOI = Variant of Interest

VUM = Variant under Monitoring

* = Variante inklusive zugehöriger Sublinien

BA.2.86 = B.1.1.529.2.86

JN.1 = BA.2.86 + S:L455S

KP.2 = JN.1 + S:R346T, S:F456L, S:V1104L

KP.3 = JN.1 + S:F456L, S:Q493E, S:V1104L

KP.3.1.1 = KP.3 + S:S31-

KP.3.1.1 = KP.3 + S:S31-

JN.1.18 = JN.1 + S:R346T

LB.1 = JN.1 + S:S31-, S:Q183H, S:R346T, S:F456L

XEC = KS.1.1 + KP.3.3

Fachinformation

Symptomatik

Über den Eintritt in die Zellen über den ACE2-Rezeptor sind Manifestationen in allen Geweben möglich, in denen diese Rezeptoren vorkommen; die Art und Stärke der Manifestation ist u. a. von der Dichte der Rezeptoren abhängig. Außerdem kommt es in manchen Fällen zu überschießenden Immunreaktionen und zu Durchblutungsstörungen in Folge einer gesteigerten Blutgerinnung.

Pulmonale Manifestationen sind sehr häufig. Neben Erkältungen können sich im Verlauf Pneumonien entwickeln, die in weiterer Folge in ein Acute Respiratory Syndrome (ARDS) übergehen können. Dadurch kann eine extrakorporale Sauerstoffsättigung mittels ECMO notwendig werden.

Neurologisch kann sich COVID-19 neben Kopfschmerzen, Schwindel und Verwirrtheit auch neuropsychiatrisch äußern, außerdem kommt es zu Schlaganfällen, (Meningo-) Enzephalopathien, Guillain-Barré- und Miller-Fisher Syndromen.

Kardiovaskulär wurden Myokardschädigungen, Myokarditiden, akute Myokardinfarkte, Herzinsuffizienzen, Herzrhythmusstörungen und verschiedene thromboembolische Ereignisse infolge der Infektion beschrieben.

Insbesondere bei schwer erkrankten COVID-19-Patient:innen kann ein (dialysepflichtiges) Nierenversagen auftreten.

Kommt es zu Hyperinflammationssyndromen, treten in dessen Folge Schädigungen an verschiedenen Organen auf (Multiorganversagen). Die Mortalität ist hierbei hoch (RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Hyperinflammationssyndrom bei COVID-19 (27.07.2020))

Häufig treten Ko-Infektionen auf, u.a. mit Mycoplasma pneumoniae, Candida albicans und Aspergillus spp.

Zu den bekannten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf zählen unter anderem: Bluthochdruck, Diabetes mellitus, chronische Leber- und Nierenschäden, koronare Herzkrankheit, COPD (chronisch obstruktive Lungenkrankheit), Hirngefäßerkrankungen, regelmäßige Einnahme immunsupprimierender Medikamente, Krebserkrankungen, Übergewicht, Arrhythmien und ischämische Herzkrankheiten (siehe ECDC)

Infektionen mit SARS-CoV-2 können Langzeitfolgen mit sich bringen. Hierbei werden Long-COVID und Post-COVID unterschieden. Um Long-COVID handelt es sich, wenn Symptome, die im Rahmen der bestätigten Infektion aufgetreten sind, länger als vier Wochen nach Krankheitsbeginn bestehen. Symptome, die erst zwölf Wochen nach Krankheitsbeginn auftreten oder erneut auftreten, mindestens zwei Monate bestehen und nicht anders erklärt werden können, werden als Post-COVID bezeichnet. Die Beschwerden können dabei körperlicher und/oder psychischer Natur sein. Häufig wird von Betroffenen Fatigue berichtet, außerdem gehören Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen sowie Muskelschwäche und Muskelschmerzen zu den geschilderten Symptomen.

Therapie

Die aktuellen Therapieempfehlungen für die Behandlung einer Infektion mit SARS-CoV-2 finden sich hier:

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - COVID-19: Therapiehinweise und Empfehlungen

Diagnostik

Die Diagnostik einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfolgt über ein Sekret, das aus den oberen Atemwegen beispielsweise mittels Mund- oder Nasenrachenabstrich gewonnen wird. Die Probenentnahme sollte möglichst zeitnah zum Symptombeginn erfolgen. Mit den gewonnenen Proben können zum einen Antigen-Schnelltests durchgeführt werden, bei denen das Ergebnis in der Regel innerhalb von zehn bis 30 Minuten vorliegt. Die sicherste Nachweismethode ist eine PCR-Testung auf SARS-CoV-2-RNA. Auch Speichelproben können mittels PCR untersucht werden, Antigen-Tests sind hier zu unspezifisch.

Bei hospitalisierten Patient:innen können Sekrete aus den unteren Atemwegen zur PCR-Diagnostik gewonnen werden.

Blutuntersuchungen zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern können bereits abgelaufene Infektionen nachweisen, sind für die Akutdiagnostik jedoch nicht von Bedeutung. Der Test auf Antikörper kann auch infolge einer vorangegangenen Impfung positiv ausfallen. Ein negatives Ergebnis schließt eine frühere Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus, da die Anzahl der Antikörper mit der Zeit wieder abnimmt.

Aktualisiert: 02.12.2025