Blauzungenkrankheit

BTV, Bluetongue Disease

Steckbrief

Die Blauzungenkrankheit (syn. Bluetongue Disease, BT) ist eine Viruserkrankung der Rinder, Schafe, Ziegen, Kamelartiger und wildlebender Wiederkäuer.

Vorkommen

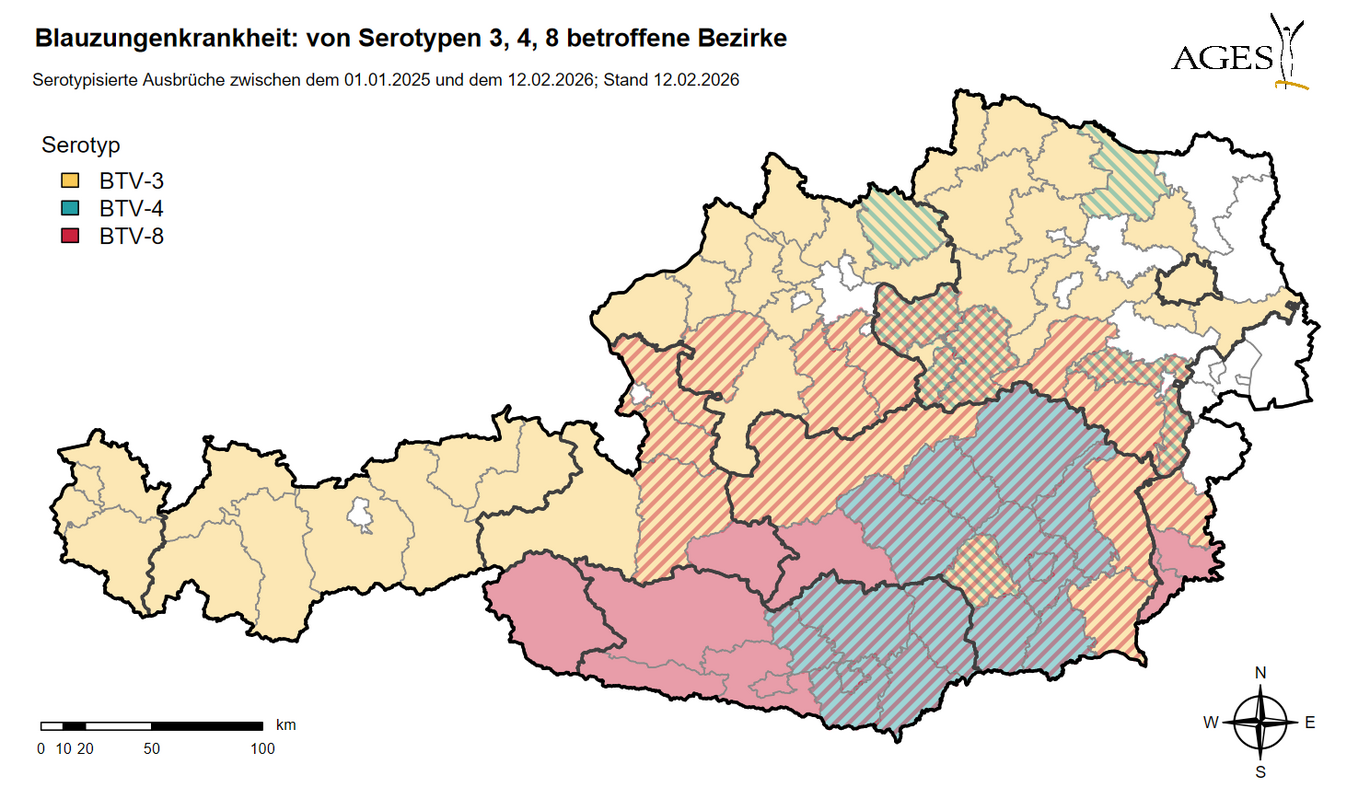

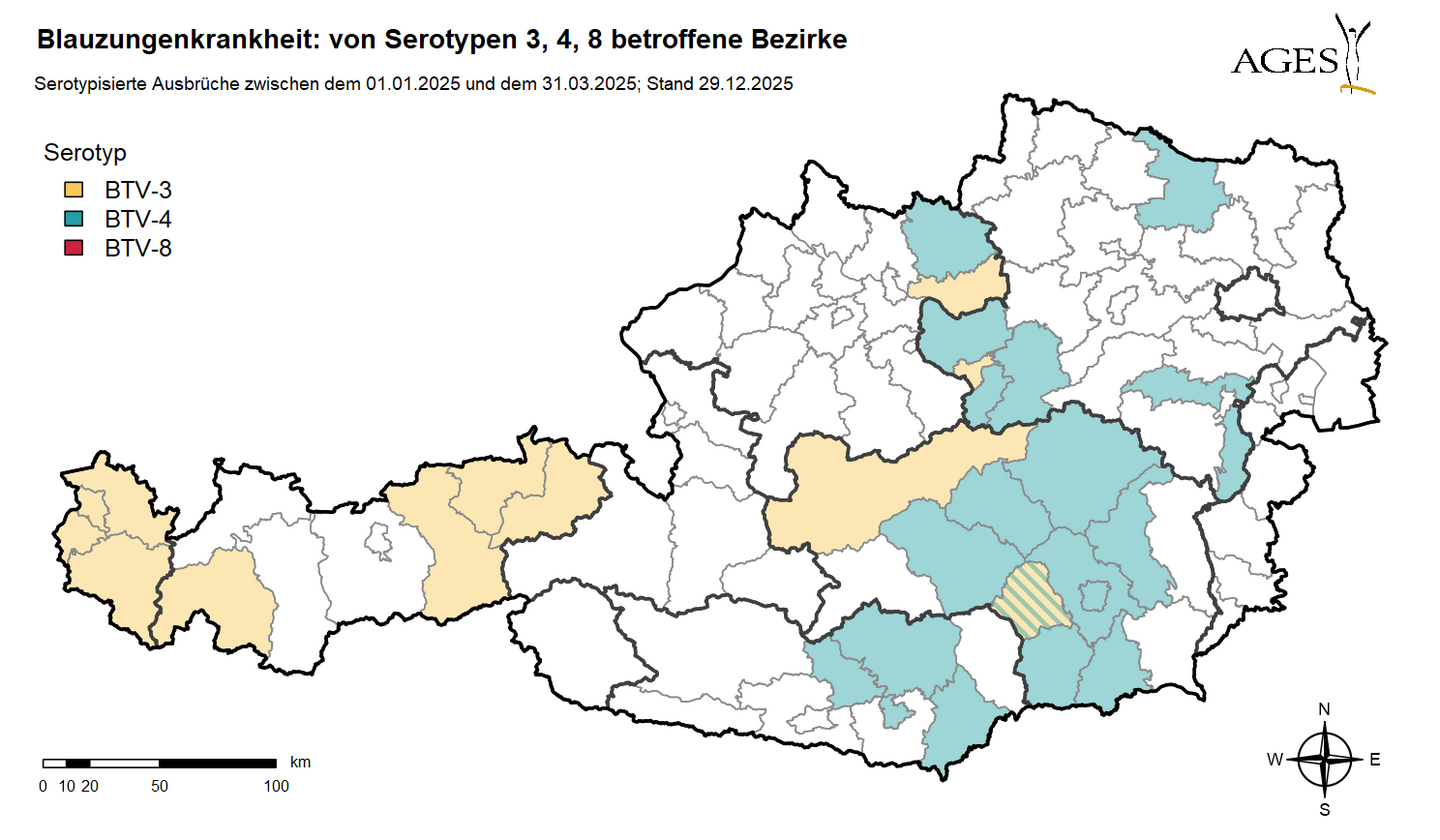

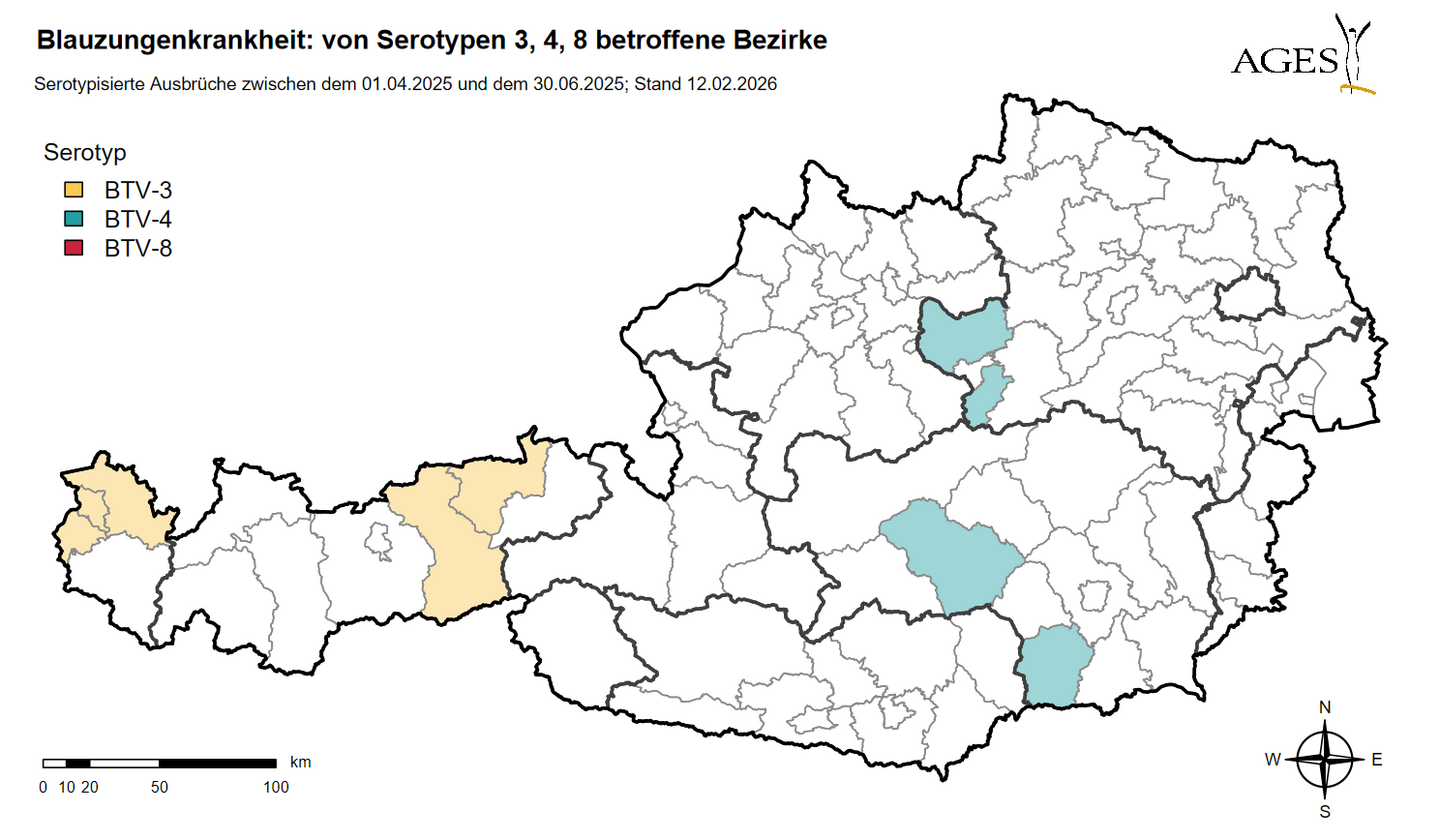

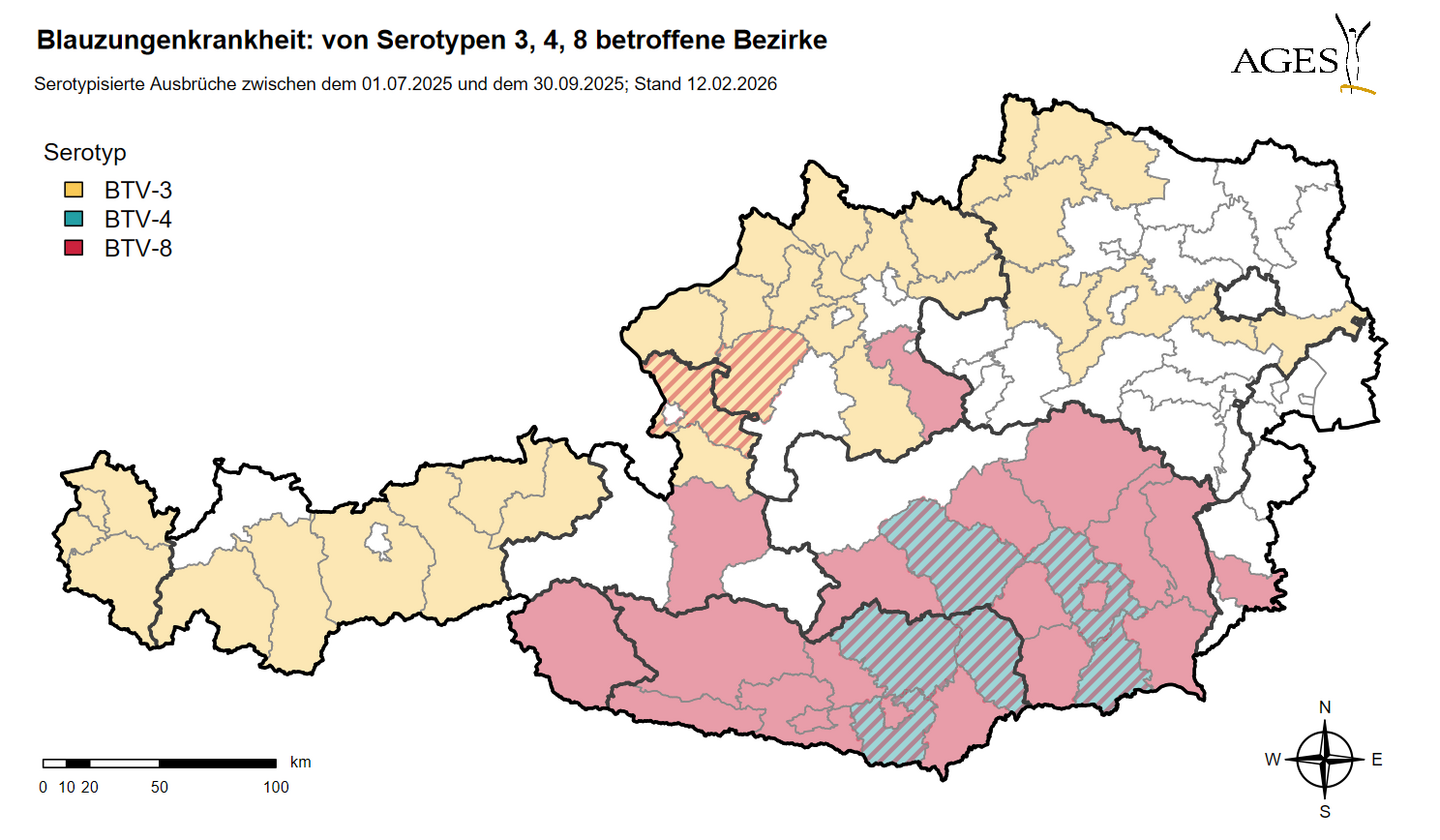

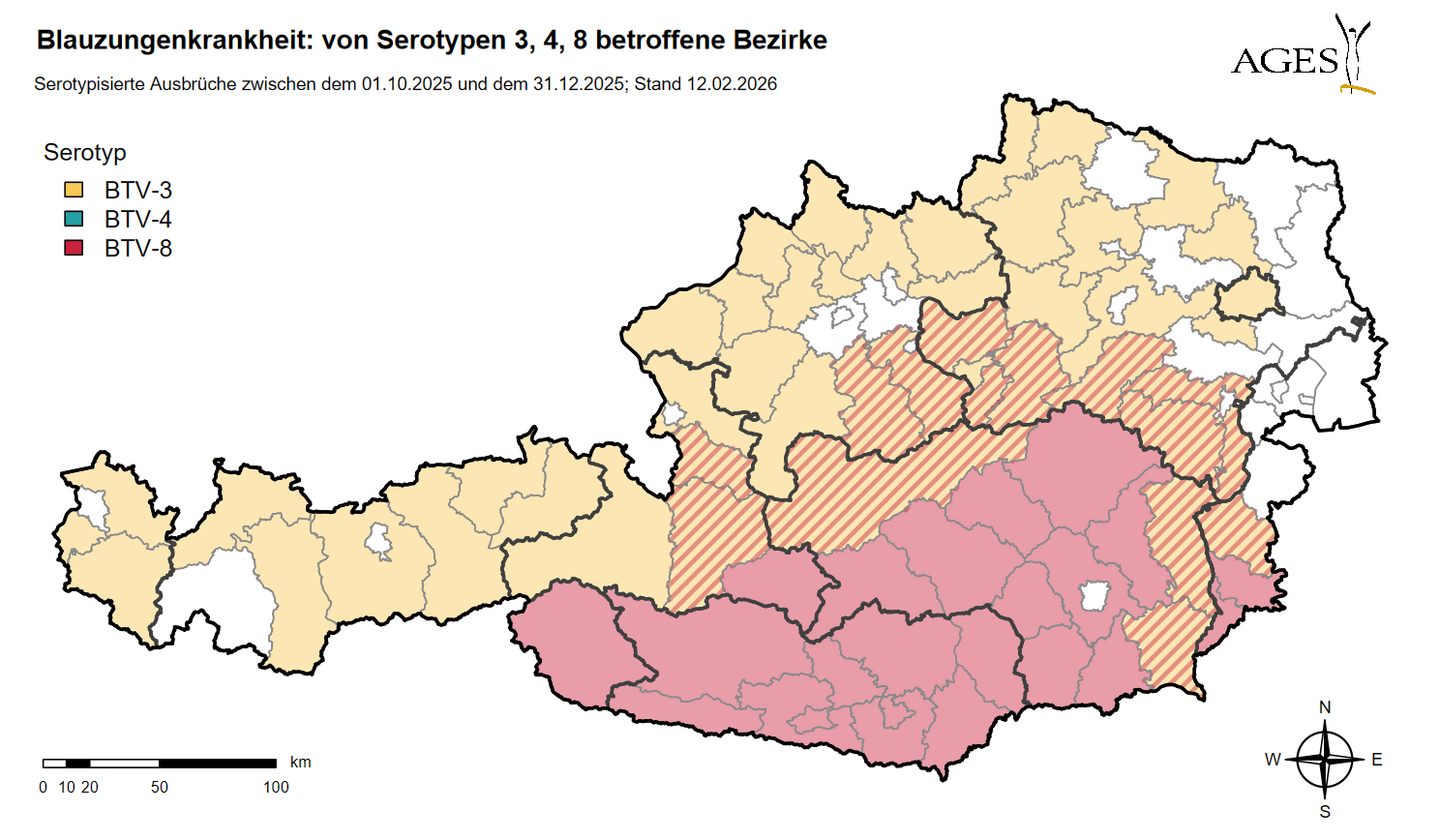

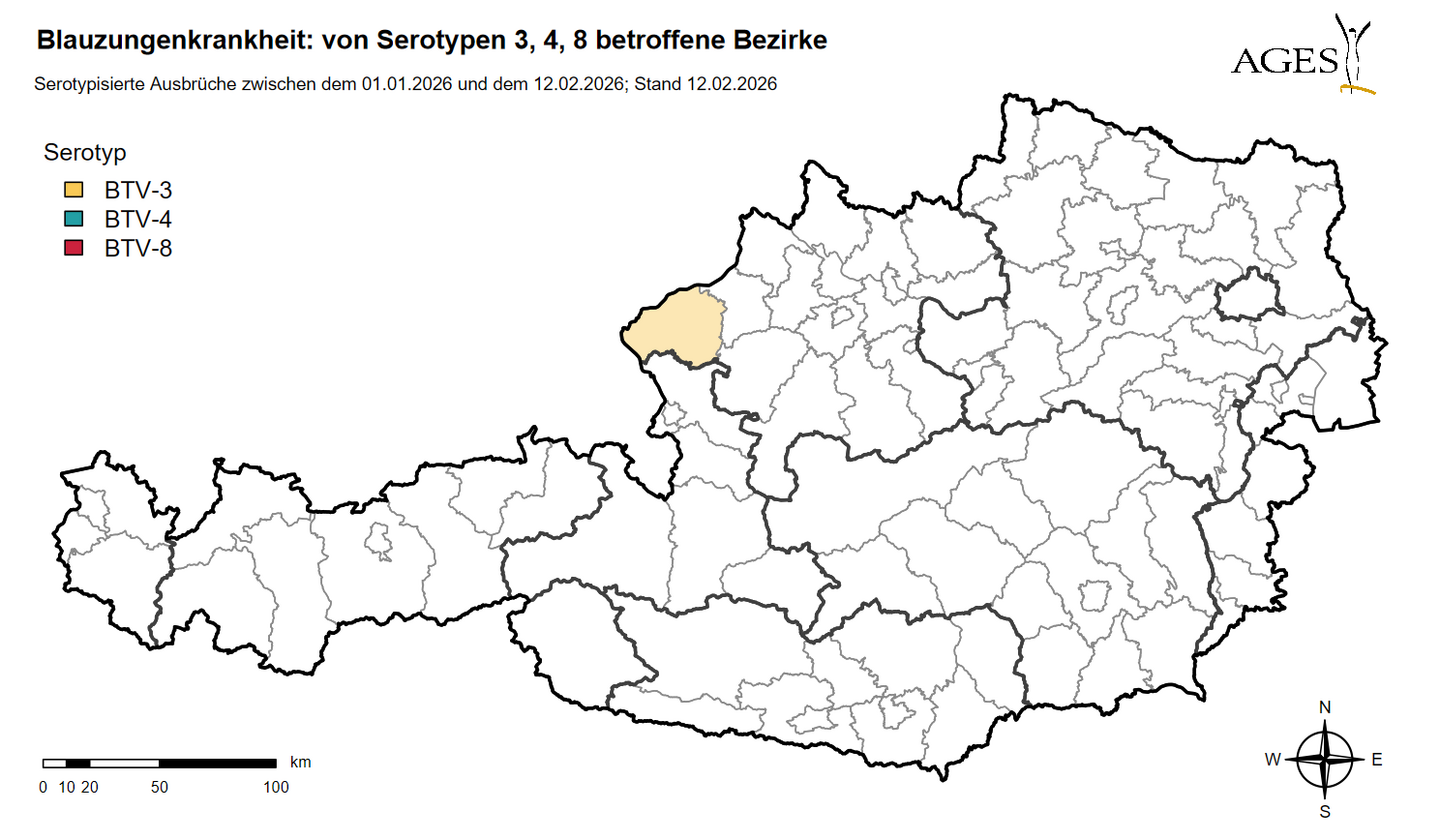

Die Blauzungenkrankheit kommt beinahe weltweit vor. Im Jahr 2023 ist ein spezieller Serotyp des Virus, BTV-3, zum ersten Mal in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aufgetreten. Seitdem hat sich BTV-3 weiter in Europa ausgebreitet, auch Österreich ist seit September 2024 von BTV-Infektionen mit zwei Serotypen des BTV (BTV-3 und BTV-4) betroffen. Anfang August 2025 kam mit BTV-8, das unser Land vermutlich aus dem Süden erreichte, ein dritter Serotyp hinzu. BTV-8 trat bisher in mehreren europäischen Ländern auf, darunter die Schweiz und Italien. Zudem wurde BTV-8 seit kurzem vermehrt aus mehreren Balkanstaaten gemeldet.

Wirtstiere

Wiederkäuer (z. B. Rinder, Schafe, Ziegen), Wildwiederkäuer (z. B. Hirsch, Rotwild, Steinbock, Gämse) und Kamelartige (z. B. Alpaka). Als empfänglichste Tierart gilt das Schaf, wobei zwischen den einzelnen Rassen Unterschiede in der Empfänglichkeit bestehen. Für den Menschen besteht keine Infektionsgefahr.

Infektionsweg

Die Übertragung des Erregers erfolgt durch Gnitzen (beißend-saugende Insekten). Eine direkte Übertragung durch Schmierinfektion von Tier-zu-Tier ist nicht bekannt, allerdings kann es bei bestimmten BTV-Serotypen zu einer transplazentaren Übertragung kommen (vom infizierten Muttertier auf das ungeborene Jungtier). Die Relevanz dieser vertikalen Übertragung für die Epidemiologie der Seuche ist unklar. Infektionsfähiges BTV konnte im Sperma infizierter Bullen und Schafböcke nachgewiesen werden. Eine Übertragung von Feldvirus durch den Deckakt oder die künstliche Besamung ist nicht gesichert. Es wurde gezeigt, dass BTV an Rinderembryonen anhaften kann, eine Übertragung durch Embryotransfer wurde allerdings nicht beobachtet. Kontaminierte Nadeln von Impf-/Spritzbestecken oder chirurgische Instrumente stellen ein potentielles Übertragungsrisiko dar. Es besteht kein Risiko, dass sich die Blauzungenkrankheit durch Fleisch oder Milch verbreitet oder überträgt.

Inkubationszeit

4-8 Tage

Symptomatik

Das klinische Krankheitsbild ist vorwiegend durch Fieber und hyperämische Stauungserscheinungen im Bereich des Kopfes bzw. der Kopfschleimhäute (geschwollene, hervortretende „blaue“ Zunge) sowie der Gliedmaßen bestimmt. Meist erkranken Schafe schwerer als Rinder. Bei Rindern und bei Ziegen kommen häufig auch symptomlose Verläufe vor. Bei erkrankten Rindern kommt es häufig zu einem deutlichen Milchleistungsrückgang. Todesfälle bei Schafen kommen durchaus vor und sind häufiger als bei Rindern. Die Sterblichkeit ist mit Ausnahme von Schafen generell gering und auch vom Virusstamm abhängig. Im Vergleich zu BTV-8 scheint das BTV-3 zu schwereren Krankheitsverläufen zu führen, während der BTV-4 Stamm bisher kaum mit klinischer Erkrankung assoziiert wurde. Das klinische Krankheitsbild kann an die Maul- und Klauenseuche erinnern (z. B. Fieber, Schleimhautrötungen/-entzündungen, Lahmheit), letztere ist daher eine wichtige Differentialdiagnose zur BT.

Therapie

Es gibt keine spezifische Therapie

Bekämpfung/Prävention

Impfstoffe gegen BTV-3, BTV-4 und BTV-8, sowie gegen weitere, derzeit nicht in Österreich vorkommende BTV Serotypen (z.B. BTV-1) sind auf europäischer Ebene zugelassen.

Um die Übertragung der Krankheit durch Gnitzen zu verhindern, können auch insektenabwehrende Mittel (Repellentien) genutzt werden. Die Gnitzen fliegen vor allem zwischen Abend- und Morgendämmerung Tiere im offenen Gelände an. Daher wird empfohlen die Tiere in diesen Zeiträumen in Ställe zu bringen.

Vorbeugung

Gegen die Blauzungenkrankheit gibt es serotypenspezifische Impfstoffe. Derzeit gibt es inaktivierte Impfstoffe gegen die Serotypen 1, 3, 4 oder 8 bei Schafen und Rindern, die in der EU (European Medicines Agency, EMA) zugelassen sind. Diese Impfstoffe dürfen in Österreich gemäß § 29 Tiergesundheitsgesetz 2024 und Blauzungen-Bekämpfungs-Verordnung angewendet werden (der/die behandelnde Tierärzt:in hat die beabsichtigte Impfung zeitgerecht der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen; über die durchgeführten Impfungen haben Tierärzt:innen jährlich Berichte an die zuständige Behörde zu schicken). Außerdem muss die Blauzungen-Bekämpfungs-Verordnung § 11 beachtet werden (geimpfte Tiere müssen über eine Einzeltierkennzeichnung verfügen). Derzeit wird in Österreich kein amtliches Impfprogramm gegen BT durchgeführt. Eine Impfung gegen die Serotypen 1, 3, 4 oder 8 der Blauzungenkrankheit ist amtlich gestattet, wobei diese auf freiwilliger Basis auf Wunsch (und Kosten) der Tierhalter erfolgen kann, solange die Rahmenbedingungen des Tiergesundheitsgesetzes und der Blauzungen-Bekämpfungs-Verordnung eingehalten werden. Der § 58 Tierarzneimittelgesetz („Kaskade“) und der § 8 Arzneiwareneinfuhrgesetz sind zu berücksichtigen.

Situation in Österreich

In Österreich ist im September 2024 erstmalig seit 2016 die Blauzungenkrankheit wieder aufgetreten. Nachgewiesen wurden Serotyp 3 und Serotyp 4 im September 2024 und BTV-8 im August 2025. Für ganz Österreich ist der Status „frei von Blauzungenkrankheit“ ausgesetzt. Österreich hatte seit dem 15.04.2021 den Status "seuchenfrei" gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620.

Gesundheitsministerium: Informationen zu aktuellen Blauzungen-Maßnahmen in Österreich

Blauzungenkrankheit: Bestätigte Ausbrüche nach Bundesland, Bezirk und Serotyp

Bestätigte Ausbrüche Blauzungenkrankheit nach Kalenderwoche

Quelle: Bestätigte Veterinärfälle je Kalenderwoche im Verbrauchergesundheitsinformationssystem (VIS). Der Peak der Ausbruchszahlen in KW 25 ergibt sich aufgrund einer Datenbankbereinigung und beinhaltet Ausbrüche aus vorherigen Kalenderwochen.

Im Jahr 2008 ist in Österreich mit dem Serotypen 8 die Blauzungenkrankheit erstmals aufgetreten. Im Zuge dieses Seuchengeschehens von 2008 bis 2009 gab es 17 BTV-8-Ausbrüche in Österreich. Ein BTV-4-Seuchenzug breitete sich 2014 von Südosteuropa in Richtung Mitteleuropa aus. Im Zuge dieser Ausbreitung wurde im November 2015 erstmalig der Serotyp 4 auch in Österreich festgestellt. Insgesamt wurden im Jahr 2015 vier BTV-4-Ausbrüche in den Bundesländern Steiermark und Burgenland verzeichnet sowie drei Ausbrüche im Jahr 2016 in den Bundesländern Burgenland und Kärnten.

In Österreich wird jährlich ein aktives Überwachungsprogramm durchgeführt. Es beruht auf der Einteilung in 28 Regionen, deren Größe, die topografischen Gegebenheiten, die Viehdichte und politische Bezirke berücksichtigt. Pro Region wurden bis Mitte September 2024 je 60 ungeimpfte Rinder je Quartal einer serologischen BTV-Antikörper-Untersuchung unterzogen. Im Zuge des aktuellen Seuchengeschehens wurde das Überwachungsprogramm für die Monate Oktober bis Dezember 2024 adaptiert. Die Probenanzahl je Region wurde deutlich gesteigert und die Untersuchungen erfolgen nun mittels PCR.

Fachinformation

Die Blauzungenkrankheit wurde erstmals in Südafrika im Jahre 1934 festgestellt. Mit dem Export von Merinoschafen in viele Staaten des afrikanischen Kontinents breitete sich die Krankheit weiter aus. Derzeit sind 36 BTV-Serotypen bekannt, wovon jedoch nur die Serotypen 1-24 laut europäischem Tiergesundheitsgesetz meldepflichtig sind.

Das Blauzungenvirus (BTV) ist ein unbehülltes doppelsträngiges RNA-Virus, das zum Genus Orbivirus der Familie Reoviridae gehört. Die serologische Verwandtschaft zwischen den zahlreichen einzelnen BTV-Serotypen ist unterschiedlich ausgebildet. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass zwischen zwei BTV-Serotypen entweder eine hohe Kreuzreaktion ("enges" Verwandtschaftsverhältnis, z. B. BTV-8 und BTV-18) oder eine geringe Kreuzreaktion ("weites" Verwandtschaftsverhältnis, z. B. BTV-8 und BTV-15) besteht. Daher kann ein BTV-geimpftes Tier an einem anderen BTV-Serotyp klinisch erkranken und gegen diesen zweiten BTV-Serotyp Antikörper bilden. In Laborversuchen wurde das BTV nach 3 Stunden bei einer Temperatur von 50 °C bzw. nach 15 Minuten bei einer Temperatur von 60 °C inaktiviert. Das Virus kann unter geeigneten Bedingungen jahrelang überleben, z. B. in Blutproben bei 20 °C. (Quelle: OIE).

Differentialdiagnostisch kommen MKS, BKF, BHV-1, BVD, PI-3, VS (Vesikuläre Stomatitis), EHD, Lippengrind, Kreislaufstörungen anderer Genese etc. in Betracht.

Übertragung

Die Übertragung des Erregers erfolgt durch sogenannte Gnitzen (Culicoides spp.); es gibt keinen direkten Übertragungsweg von Säugetier zu Säugetier. Die Infektion ist saisonal an die Aktivität der Gnitzen gebunden und tritt daher meist im Spätsommer und Herbst auf. Beim Saugakt am infizierten Tier nimmt die Gnitze BTV-hältiges Blut auf. Das BTV gelangt zuerst in den Darm und von dort weiter in die Speicheldrüsen der Gnitze. Mit dem nächsten Saugakt wird virushaltiger Speichel in die Blutbahn des Wirtes gebracht. Dort kommt es zur Virusvermehrung sowie zur Weiterverbreitung in alle Organe. Das Säugetier baut nach der Infektion eine Immunantwort (Antikörperbildung) gegen den Erreger auf. Nach erfolgter Infektion kann BTV im EDTA-Blut bei Schafen und Rindern über mehrere Monate, auch nach bereits erfolgter Genesung, nachgewiesen werden.

Symptomatik

Infizierte Tiere weisen eine geringe Letalität und hohe Morbidität auf. Die Mortalität (= Anteil der empfänglichen Tierpopulation, die an der Krankheit verendet) wird bei Schafen mit 1 % bis 5 % beschrieben, bei Ziegen und Rindern mit bis zu 1,5 %. Berichten aus den Niederlanden zu Folge war die im Zusammenhang mit BTV-3 stehende Mortalität bei Schafen jedoch deutlich höher. Nach dem Stich einer infizierten Mücke kommt es im empfänglichen Wirt zu einer Virämie mit Fieber und klinischen Symptomen. Die häufigste Verlaufsform ist die inapparente. In erkrankten Tieren konnten unterschiedliche Verlaufsformen beobachtet werden: akut, subakut und abortiv, wobei alle mit einer Temperaturerhöhung beginnen.

Die Symptome sind:

- Fieber (40-42 °C)

- Hyperämien der oralen und nasalen Schleimhäute

- Lippenödeme

- Klauenentzündung: Hyperämie des Kronsaumbereiches

- Aborte

- Veränderungen der Skelettmuskulatur

Diagnostik

Als Probenmaterial sind geeignet:

- Blut (EDTA ist für den Virusnachweiserforderlich; Serum alleine ist nur für Antikörperdiagnostik geeignet)

- Organe

- Mücken

Der Nachweis von BTV aus obigen Materialien ist mit folgenden Verfahren möglich:

- Serologische Testverfahren zur Antikörperbestimmung: ELISA (Serum)

- Serumneutralisationstest (Serum)

- Molekularbiologische Identifizierung (EDTA-Blut, Organe und Mücken)

- BT-Virusanzüchtung (EDTA-Blut, Organe, eventuell Mücken)

In allen Fällen sollte der Probenversand an das Labor idealerweise unter Beigabe von Kühlmitteln und Berücksichtigung der entsprechenden Transportbestimmungen (UN3373) durch ein dazu berechtigtes Logistikunternehmen durchgeführt werden.

Kontakt

Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

- vetmed.moedling@ages.at

- +43 50 555 38112

-

Robert Koch-Gasse 17

2340 Mödling

Downloads

Aktualisiert: 11.02.2026