AGES-Radar für Infektionskrankheiten - 12.02.2026

Zusammenfassung

Die Influenza-Aktivität ist auf moderatem Niveau, die Positivitätsrate ist deutlich rückläufig. Die RSV-Nachweise nehmen seit Ende Dezember zu, auch bei den Krankenhausaufnahmen gab es einen deutlichen Anstieg. SARS-CoV-2 zirkuliert auf niedrigem Niveau.

Masern gelten in Österreich nicht mehr als eliminiert, auch fünf weiteren europäischen Länder wurde der Eliminationsstatus aberkannt.

In mehreren Ländern weltweit – darunter auch Österreich – werden aktuell verschiedene Säuglingsnahrungsprodukte zurückgerufen, nachdem das Toxin Cereulid nachgewiesen wurde.

Indien und Bangladesch meldeten Nipah-Virus-Fälle, mehrere Länder in der Region haben deswegen Gesundheitsscreenings an Flughäfen verstärkt.

Im Thema des Monats stellt sich das Hepatitis-A-Virus vor und wird auf das Ausbruchsgeschehen 2025 in Österreich und Europa eingegangen.

In den Meldungen berichten wir über den ersten Nachweis von Vogelgrippe in europäischen Milchkühen, den finalen Austritt der USA aus der WHO und das Ende des Marburg-Virus-Ausbruchs in Äthiopien.

Situation in Österreich

Influenza

Die Influenza-Aktivität ist deutlich rückläufig. Im Sentinel-System gehen die Influenza-Nachweise zurück, der Höhepunkt der Grippewelle ist überschritten. Das AGES-Abwassermonitoring zeigt ebenfalls einen deutlichen Rückgang, sowohl bei den Messwerten als auch bei der Anzahl an Kläranlagen mit positiven Proben auf Influenza. Die Influenzanachweise entfielen bisher fast ausschließlich auf Influenza A. Zu Beginn der Saison wurde die Zirkulation maßgeblich vom Subtyp A(H3N2) bestimmt. In den letzten Wochen hat der Anteil des Subtyps A(H3N2) abgenommen, während A(H1N1) zugenommen hat. Derzeit zeigt sich die Verteilung ausgeglichen. Influenza B wurde bisher nur vereinzelt nachgewiesen.

Die Krankenhausaufnahmen mit Influenza nehmen seit Anfang des Jahres ab: Ende Jänner wurden 305 Aufnahmen auf Normalstationen verzeichnet, vier Wochen zuvor waren es 882. Da laufend mit Korrekturen und Nachmeldungen zu rechnen ist, kann sich der Datenbestand noch verändern.

In der Europäischen Union bzw. dem europäischen Wirtschaftsraum (EU/EWR) ist die Influenzazirkulation hoch. Der Höhepunkt scheint in einigen Ländern überschritten zu sein, in manchen Ländern nähert sich die Influenza-Aktivität dem Höhepunkt an. Krankenhausaufnahmen nehmen insgesamt seit Beginn des Jahres ab. Wie in Österreich gibt es auch auf europäischer Ebene eine Ko-Zirkulation der Influenza-Subtypen A(H3N2) und A(H1N1).

Die beste Präventionsmaßnahme gegen eine schwere Grippe-Erkrankung stellt die jährliche Grippe-Impfung dar. Die derzeit zirkulierende Subklade K weist genetische Veränderungen gegenüber dem für die Impfung ausgewählten A(H3N2) Impfstamm auf. Erste Daten zur Impfeffektivität deuten darauf hin, dass die in der EU verfügbaren saisonalen Impfstoffe Schutz vor einer Infektion mit Influenza A(H3N2) bieten. Diese Ergebnisse stimmen mit Erkenntnissen aus England überein. Eine abschließende Beurteilung der Impfeffektivität kann allerdings erst rückblickend nach Ende der Saison erfolgen.

In Österreich ist die Impfung gegen Influenza (echte Grippe) ab dem vollendeten 6. Lebensmonat empfohlen und steht im öffentlichen Impfprogramm gratis für alle Altersgruppen zur Verfügung. Die Impfung ist besonders wichtig für Personen mit gesundheitlichen Risiken für einen schweren Krankheitsverlauf und ihre Kontaktpersonen/Haushaltskontakte, sowie für Personen, die aufgrund von Lebensumständen (u. a. Schwangere) oder Beruf ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Speziell für Kinder steht ein nasaler Impfstoff zur Verfügung. Details finden Sie unter www.impfen.gv.at/influenza und im aktuellen Impfplan Österreich 2025/2026.

In der Folge 003 - Influenza & Co: Wie surfe ich sicher durch die Grippe-Welle? des AGES Podcast „Mut zum Risiko“ erklärt die Infektionsepidemiologin Fiona Költringer, was es mit der Grippe auf sich hat und wie man sich am besten davor schützen kann.

RSV

Seit Ende Dezember nehmen die Nachweise des respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) im Sentinel-Überwachungssystem zu besonders stark in den letzten zwei Wochen. Die Positivität liegt seit Ende Jänner über 10 %. Krankenhausaufnahmen mit RSV-Infektionen sind Ende Jänner stark angestiegen: mit 139 Aufnahmen auf Normalstationen waren es in KW5 mehr als doppelt so viele wie in der Woche davor. Im Abwasser ist die Entwicklung durch einen ansteigenden Trend gekennzeichnet.

Im Rest der EU bzw. dem EWR ist die RSV-Zirkulation erhöht und steigt weiterhin an. Die Saison startet damit später als in den letzten zwei Jahren.

Säuglinge bzw. Kleinkinder und Personen ab einem Alter von etwa 60 Jahren weisen ein besonders hohes Risiko auf, schwer an einer RSV-Infektion zu erkranken und hospitalisiert zu werden.

Derzeit gibt es keinen zugelassenen RSV-Impfstoff im Sinne einer aktiven Immunisierung für Kinder. Es gibt jedoch monoklonale Antikörper zur passiven Immunisierung: Beyfortus (Nirsevimab) ist zur Prävention von RSV-Erkrankungen der unteren Atemwege bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern während ihrer ersten RSV-Saison sowie bei Kindern im Alter von bis zu 24 Monaten, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV-Erkrankung sind, zugelassen und empfohlen. Es steht auch 2025/26 im kostenfreien Kinderimpfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung zur Verfügung. Zur passiven Immunisierung von Kindern ist auch eine Impfung für Schwangere zugelassen. Die RSV-Impfung ist für Erwachsene ab dem vollendeten 60. Lebensjahr sowie Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit erhöhtem Risiko zum Schutz der geimpften Person gegen RSV-Infektionen/Erkrankungen empfohlen.

Zur passiven Immunisierung von Kindern ist auch eine Impfung für Schwangere zugelassen. Weitere Informationen zu den Impfungen stehen unter RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) | Impfen schützt einfach. und im aktuellen Impfplan 2025/2026 zur Verfügung.

Im Sentinel-System ist der Anteil an positiven SARS-CoV-2-Proben Mitte Jänner mit ca. 5 % gering. Die Positivitätsrate befindet sich seit Anfang Jänner auf diesem niedrigen Niveau. Im Abwassermonitoring ist generell in den letzten 4 Wochen ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Die Anzahl an Krankenhausaufnahmen aufgrund von durch COVID-19 verursachten schweren akuten respiratorischen Infektionen lag im Dezember bei ca. 330 pro Woche und nimmt seit dem Jahreswechsel ab. In KW 5 wurden 95 Aufnahmen auf Normalstationen registriert. In der EU bzw. dem EWR zirkuliert SARS CoV-2 in allen Altersgruppen auf niedrigem Niveau. Die Auswirkungen auf Spitalsaufnahmen waren bisher begrenzt.

Die COVID-19-Impfung steht in Österreich kostenfrei zur Verfügung und wird allen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr empfohlen, die das Risiko eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs reduzieren möchten. Mehr Informationen zur Impfung und den Indikationen finden Sie im Impfplan Österreich 2025/2026 oder auf COVID-19 | Impfen schützt einfach.

Österreich gilt offiziell nicht mehr als „masernfrei“. Ende Jänner 2026 gab die WHO bekannt, dass Österreich der 2015 erreichte Masern-Eliminationsstatus aberkannt wurde. Damit gilt eine endemische Übertragung der Masern bei uns wieder als „re-etabliert“. Grundlage dieser Entscheidung der Europäischen Kommission für Masern und Rubella-Elimination (RVC – Regional Verification Commission) waren die im Rahmen des jährlichen Statusupdates eingereichten Daten für das Jahr 2024.

In Österreich waren die Fallzahlen seit 2023 wieder stark angestiegen. So wurden, nach 186 Fällen im Jahr 2023, im „Rekordjahr“ 2024 insgesamt 542 Masernfälle in Österreich registriert. Im Folgejahr 2025 hat sich eine leichte Entspannung mit 152 gemeldeten Masern-Fällen angedeutet. Seit Anfang dieses Jahres sind bisher zwei Fälle bestätigt worden (Stand: 11.02.2026).

Mit in die Entscheidung der RVC eingeflossen sind auch Indikatoren, welche die Qualität des Überwachungssystems, der Labordiagnostischen Abklärung und die Umsetzung des Impfprogramms in Österreich beschreiben. Eine der Kernstrategien zur Elimination von Masern und Röteln ist das flächendeckende „Erreichen und Aufrechterhalten hoher Durchimpfungsraten >95 % mit zwei Dosen eines Masern- und Rötelnimpfstoffs“. Davon ist Österreich weit entfernt.

Die Technische Universität Wien evaluiert im Auftrag des Gesundheitsministeriums jährlich die Durchimpfungsraten für Österreich. Dabei zeigte sich, dass das Ziel einer Durchimpfungsrate von 95 % mit zwei Impfungen für die meisten Altersgruppen immer noch nicht erreicht wurde. Die Impfungen finden auch später statt als empfohlen. Die niedrigen Durchimpfungsraten betreffen vor allem die Jahrgänge 2019 und 2020, wo es vermutlich durch die Lockdowns und andere Maßnahmen zur Kontaktreduktion während der COVID-19-Pandemie zu Impflücken gekommen ist. Besonders im Hinblick darauf, dass Kinder in dieser Altersgruppe in den Kindergarten kommen, ist es wichtig, den Impfstatus zu überprüfen und fehlende Impfungen nachzuholen.

Gleichzeitig mit Österreich haben fünf weitere Länder der WHO Region Europa den Status „masernfrei“ verloren: das Vereinigte Königreich, Spanien, Armenien, Aserbaidschan und Usbekistan. In 13 Ländern der WHO Region Europa werden Masern als endemisch angesehen, darunter auch die EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Italien, Frankreich, Polen und Rumänien.

Die USA verzeichnete 2025 mit 2.267 bestätigten Masern-Fällen die höchste Zahl seit über 30 Jahren. Aufgrund der Ausbrüche, die in den USA seit Jänner 2025 gemeldet werden, plant die zuständige Kommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) im April 2026 den Masern-Eliminationsstatus der USA, zusammen mit dem von Mexiko, zu überprüfen.

Vorläufige Daten für 2025 zeigen einen deutlichen Rückgang der gemeldeten Masernfälle in den Ländern der EU bzw. des EWR im Vergleich zu 2024. Diese Zahlen sind jedoch immer noch doppelt so hoch wie die für 2023 gemeldeten. Die Zahl der Maserninfektionen erreicht in der Regel im späten Winter und frühen Frühling ihren Höhepunkt, daher empfiehlt das ECDC jetzt den eigenen Masern-Impfstatus zu überprüfen.

Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist in Österreich für alle Altersgruppen an allen öffentlichen Impfstellen und bei allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten kostenfrei erhältlich. Fehlende Impfungen können und sollten in jedem Alter nachgeholt werden. Mehr Details finden Sie unter impfen.gv.at/impfungen/masern-mumps-roteln oder im Impfplan Österreich 2025/2026.

Masern - AGES

Masern | MedUni Wien

Eliminating measles and rubella in the WHO European Region: integrated guidance for surveillance, outbreak response and verification of elimination

European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination (RVC)

Internationale Ausbrüche

In mehreren Ländern weltweit – darunter auch Österreich – werden aktuell verschiedene Säuglingsnahrungsprodukte zurückgerufen. Grund dafür ist der Nachweis von Cereulid, ein Toxin, das vom Bakterium Bacillus cereus produziert wird.

Das Cereulid-Toxin verursacht Erbrechen, Bauchkrämpfe und Übelkeit, seltener auch wässrigen Durchfall. Die Symptome klingen meist innerhalb von 24 Stunden ab. In sehr wenigen Fällen kann es zu schwerwiegenden Verlaufsformen kommen. Symptome einer Cereulid-Intoxikation zeigen sich in der Regel sehr rasch nach dem Konsum von einer kontaminierten Säuglingsnahrung: innerhalb von 15 Minuten bis 6 Stunden. Die Auswirkungen einer möglichen Exposition bzw. Aufnahme des Giftstoffs sind je nach Alter des Kindes gering bis mäßig. Neugeborene und Säuglinge unter sechs Monaten können mit höherer Wahrscheinlichkeit Symptome entwickeln und sogar Komplikationen wie Dehydrierung, Elektrolytstörungen usw. erleiden. Daher wird das Gesamtrisiko für Säuglinge unter einem Jahr in der EU bzw. dem EWR in diesem Fall als moderat eingeschätzt (ECDC, Stand: 06.02.2026).

Einen Überblick über die bisher betroffenen Chargen in Österreich finden Sie in unter Säuglingsnahrung: Alle Rückrufe im Überblick - AGES

Das ECDC hat mehrere Berichte über Durchfallerkrankungen bei Säuglingen nach dem Verzehr der Produkte erhalten. Die Analyse von Cereulid-Toxinen in Stuhlproben ist keine Methode, die für routinemäßige Diagnosezwecke in klinisch-mikrobiologischen Laboren zur Verfügung steht. Bisher ist Belgien das einzige EU-Land, in dem fünf Säuglinge positiv auf das Toxin getestet wurden. Alle fünf hatten Säuglingsnahrung aus einer zurückgerufenen Charge zu sich genommen und erholten sich wieder vollständig. Die konsumierte Säuglingsnahrung wurde in drei Fällen positiv getestet, zwei Proben werden derzeit im Referenzlabor untersucht. Andere Länder, wie Frankreich, Dänemark, Spanien und das Vereinigte Königreich meldeten ebenfalls einige Durchfallerkrankungen bei Säuglingen, der Zusammenhang mit dem Konsum von zurückgerufenen Produkten konnte allerdings noch nicht hergestellt werden (ECDC, Stand: 06.02.2026).

Am 02.02.2026 hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA – European Food Safety Authority) eine schnelle Risikoeinschätzung zu Cereulid veröffentlicht. Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 100 und eines zusätzlichen Sicherheitsfaktors von 3 für Säuglinge wurde jetzt erstmals eine Akute Referenzdosis (ARfD) von 0,014 µg Cereulid pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag festgelegt. Bei Cereulid-Konzentrationen über 0.054 μg/L in Säuglingsanfangsnahrung und 0,1 μg/L in Folgemilchnahrung könnten somit sichere Werte überschritten werden. Ende Jänner wurde erstmals in Österreich in Säuglingsnahrung eine Cereulid-Konzentration nachgewiesen, die nach der neuen EFSA-Einschätzung als gesundheitsschädlich eingestuft werden muss, da die ARfD mehrfach überschritten wird. Dieses Produkt zählt zu jenen, die vom Hersteller bereits zurückgerufen wurden.

Am 03.02.2026 meldete Bangladesch einen Fall einer Nipah-Virus (NiV)-Infektion aus einer Region im Westen des Landes. Die Patientin hatte am 21.01. Fieber und neurologische Symptome entwickelt, eine Woche später wurde sie in ein Tertiärkrankenhaus überwiesen, wo sie noch am selben Tag verstarb. Am 29.01. wurde die NiV-Infektion laborbestätigt. Die Patientin hatte keine Reisehistorie, jedoch im Vorfeld mehrmals rohen Dattelpalmsaft konsumiert, eine bei vergangenen Ausbrüchen im Land schon mehrmals beschriebene Infektionsquelle. Insgesamt 35 im Rahmen der Untersuchungen ermittelte Kontaktpersonen werden derzeit überwacht, bisher wurden keine weiteren Fälle in Bangladesch detektiert (WHO, Stand: 06.02.2026).

Kurz zuvor, am 26.01.2026, meldeten die indischen Behörden zwei laborbestätigte Fälle von NiV-Infektionen im Bundesstaat Westbengalen, im Nordosten des Landes und an den Westen von Bangladesch angrenzend. Bei den beiden Betroffenen handelt es sich um zwei Krankenpfleger:innen eines Krankenhauses in Barasat. Sie hatten Ende Dezember typische Symptome einer schwerwiegenden NiV-Infektion entwickelt und wurden Anfang Jänner ins Krankenhaus aufgenommen. Beide werden stationär behandelt (WHO, Stand 30.01.2026). Insgesamt wurden 196 Kontaktpersonen identifiziert und unter Quarantäne gestellt. Alle Kontaktpersonen wurden negativ auf das NiV getestet (ECDC, Stand 06.02.2026). Mehrere Staaten in der Region, darunter Thailand, Nepal und Kambodscha, haben angesichts der aktuellen regionalen Lage die Gesundheits- und Symptom-Screenings an internationalen Flughäfen verstärkt.

Auf globaler Ebene stuft die WHO das öffentliche Gesundheitsrisiko derzeit als niedrig ein. Für die europäische Bevölkerung wird das aktuelle Risiko nach Einschätzung des ECDC als sehr gering bewertet.

Das Nipah-Virus ist ein zoonotisches Virus aus der Familie der Henipaviren. Als natürliches Reservoir gelten Flughunde der Gattung Pteropus („fruit bats“). Übertragen wird das Virus durch Kontakt zu infizierten Tieren oder durch Lebensmittel, welche durch Speichel, Urin oder anderen Ausscheidungen infizierter Tiere kontaminiert worden sind. Auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bei engem Kontakt zu einer infizierten Person möglich. Frühere Ausbrüche standen unter anderem mit dem Konsum von kontaminiertem Dattelpalmsaft in Zusammenhang. Das Virus hat eine hohe Fallsterblichkeitsrate, sie wird – abhängig von lokalen Gegebenheiten einer frühzeitigen Erkennung und medizinischen Versorgung – mit 40 % bis 75 % angegeben. Derzeit stehen keine spezifische antivirale Therapie und keine Impfung zur Verfügung. Es wird allerdings daran gearbeitet: Ende Dezember startete die Oxford Universität die weltweit erste Phase-II-Studie zum NiV-Impfstoff.

Der erste bekannte Nipah-Ausbruch wurde 1998 in Malaysia und Singapur im Zusammenhang mit infizierten Schweinen beschrieben. Damals erkrankten 269 Menschen, von denen 101 verstarben. Das NiV steht auf der WHO-Liste der (R&D Blueprint) priorisierten Erreger , welche aufgrund ihres epidemischen Potenzials bzw. des bisherigen Fehlens von ausreichenden Gegenmaßnahmen, ein großes Public Health Risiko darstellen. In der AGES-Radar Ausgabe vom 11.12.2025 sind wir im Thema des Monats näher auf „Disease X“ und diese priorisierten Erreger eingegangen.

Nipah virus infection - Bangladesh

Nipah virus disease - India

Nipah virus disease cases reported in West Bengal, India: very low risk for Europeans

Thema des Monats

| Vorkommen | Weltweit verbreitet, insbesondere in Regionen mit unzureichenden hygienischen Bedingungen. In Österreich selten, vor allem in Zusammenhang mit Reisen |

| Erreger | Hepatitis-A-Virus |

| Reservoir | Hauptsächlich der Mensch |

| Infektionsweg | Entweder direkt fäkal-oral, (v.a. bei engem Kontakt) oder indirekt fäkal-oral (über kontaminierte Lebensmittel oder Trinkwasser, aber auch Oberflächen und Gegenstände) Asymptomatische Fälle, häufig Kinder, können auch eine Quelle darstellen |

| Inkubationszeit | Durchschnittlich 1 Monat, Spanne: 15-50 Tage |

| Dauer der Ansteckungsfähigkeit | Frühestens 2 Wochen vor und bis zu 1 Woche nach Auftreten der Symptome, Kleinkinder können das Virus bis zu 6 Monate ausscheiden |

| Klinische Symptomatik | Erst unspezifische Symptome (Fieber, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Übelkeit), dann häufig rechtsseitige Oberbauchbeschwerden, Erbrechen und erhöhte Leberwerte; oft Juckreiz und Gelbsucht. Zusätzlich Vergrößerung der Leber, gelegentlich Ausschläge. Bei Kindern unter sechs Jahren verläuft die Erkrankung oft subklinisch oder asymptomatisch. Tödliche Ausgänge sind selten |

| Risikogruppen | Kinder und Reisende in Hochendemiegebiete(n), Kontaktpersonen, Personen im beruflichen Kontakt zu Stuhlausscheidungen, Personen, die intravenös Drogen gebrauchen. |

| Impfung | Für bestimmte Risikogruppen bzw. als postexpositionelle Prophylaxe nach Kontakt empfohlen |

Die Hepatitis A ist schon seit der Antike bekannt und weltweit verbreitet, Regionen unterscheiden sich aber stark in der Häufigkeit des Auftretens. Hohe Inzidenzen finden sich in Gegenden mit schlechten hygienischen Bedingungen, vor allem schlechter Wasserversorgung, demnach vor allem in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. In solchen Hochendemiegebieten findet die Durchseuchung meist schon im Kindesalter statt, in Afrika und Asien gibt es Regionen, in denen über 90 % der Bevölkerung serologisch nachweislich mit dem Hepatitis-A-Virus in Kontakt war. In Industrieländern, also in Niedrigendemiegebieten, liegt diese Zahl hingegen bei ca. 33 %. China, einige Länder in Südamerika, Zentral- und Südostasien, sowie der Mittlere Osten zählen zu den intermediären Endemiegebieten. In diesen intermediären Endemiegebieten sowie in Niedrigendemiegebieten kann es unter bestimmten Umständen zu Hepatitis-A-Ausbrüchen kommen.

Die Hepatitis A wird durch das Hepatitis-A-Virus (HAV) ausgelöst. Trotz der ähnlichen Namen ist dieses Virus nicht mit anderen Hepatitis-Viren verwandt. Es gehört zu den Hepatoviren, das wie Polioviren, Rhinoviren oder Coxsackie-Viren zu den Picornaviridae zählt. Die Namensgebung der Hepatitis-Viren beruht auf dem klinischen Erscheinungsbild der Hepatitis, der Leberentzündung, und hat nichts mit der genetischen Verwandtschaft zu tun. Das HAV konnte 1973 erstmals im Elektronenmikroskop dargestellt werden. Es lässt sich beim Menschen in drei Genotypen (I-III) mit den Subtypen A und B einteilen, die Genotypen IV-VI betreffen Affen. Alle Genotypen gehören einem Serotypen an, was für die Immunantwort relevant ist: unabhängig vom Genotyp werden die gleichen neutralisierenden Antikörper gebildet und es bleibt eine lebenslange Immunität. Wie andere unbehüllte Viren ist das HAV sehr umweltresistent und kann über Wochen in Nahrungsmitteln, im Boden oder in Süß- und Salzwasser infektiös bleiben. Es ist auch gegen Temperaturschwankungen resistent, kann beispielsweise tiefgekühlt und bis zu 60 Grad Celsius überleben. Auch gegenüber Seife besteht eine reduzierte Empfindlichkeit. Nur spezielle Desinfektionsmittel, mit der Auslobung „viruzid“ oder eigens gegen HAV getestet, töten das Virus wirksam ab.

HAV werden bei Erkrankten mit oder ohne Symptomen über den Stuhl ausgeschieden, der Infektionsweg ist fäkal-oral. Die Übertragung von Mensch zu Mensch kann entweder direkt bei engem Kontakt bzw. Sexualkontakt oder indirekt über kontaminiertes Wasser, z. B. rohe Meerestiere oder gefrorene Beeren, Lebensmittel, Oberflächen oder Gegenstände, stattfinden. Daher hängt die Verbreitung der Krankheit eng mit den hygienischen Verhältnissen zusammen. Auch Übertragungen über Blut/Blutprodukte bzw. beim Teilen blutkontaminierter Nadeln wurden beschrieben. Hepatitis A ist hochansteckend, für eine Infektion ist vermutlich bereits eine geringe Dosis von 10 bis 100 Viruspartikeln ausreichend. Erste Symptome treten ungefähr ein Monat nach Kontakt auf, die Inkubationszeit kann aber zwischen zwei Wochen und 50 Tagen betragen. Betroffene, die Symptome entwickeln, sind ab zwei Wochen vor dem Auftreten der Symptome bis ca. eine Woche nach Symptombeginn ansteckend. In der Zeit um den Symptombeginn herum ist die Ansteckungsfähigkeit am größten. Kinder spielen hier eine spezielle Rolle, da sie einerseits häufig keine Symptome zeigen und andererseits das Virus über einen langen Zeitraum (bis zu sechs Monate) ausscheiden können. All diese Eigenschaften - hohe Umweltresistenz, niedrige Infektionsdosis, Ansteckungsfähigkeit vor Symptombeginn, asymptomatische Träger - tragen zu rasch fortschreitenden Ausbrüchen bei.

Die Erkrankung selbst beginnt mit unspezifischen, grippe-ähnlichen Symptomen wie Fieber, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Übelkeit, in weiterer Folge macht sich eine Entzündung der Leber mit rechtsseitigen Oberbauchbeschwerden, erhöhten Leberwerten oder Symptomen wie Juckreiz und Gelbsucht bemerkbar. Zusätzlich kann es auch zu einer Vergrößerung der Leber und flüchtigen Ausschlägen kommen. Die Krankheit heilt im Normalfall von selbst aus. Auch wenn die Genesung Monate dauern kann, kommt es zu keiner chronischen Leberentzündung. Die Mortalität ist niedrig, sie liegt bei ca. 0,1 bis 0,3 %, das Risiko steigt mit dem Alter und Lebervorerkrankungen an.

Ein erhöhtes Risiko für eine Hepatitis-A-Infektion haben Kinder und Reisende in Hochendemiegebiete(n), Kontaktpersonen von Hepatitis-A-Fällen, Personen im beruflichen Kontakt zu Stuhlausscheidungen (bspw. im Labor, Kanalarbeiter:innen), sowie Personen, die intravenös Drogen gebrauchen.

In Österreich wird die Impfung derzeit nicht allgemein für Kinder empfohlen, sondern nur für bestimmte Risikogruppen, die ein erhöhtes Risiko für eine Hepatitis-A-Erkrankung (Reisende; Gesundheitspersonal; Männer, die Sex mit Männern haben (MSM); Personal im Sozialbereich) oder für einen schweren Verlauf (chronische Lebererkrankung, chronische Darmerkrankungen) haben, oder bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, die Krankheit weiterzuverbreiten (Personal in Lebensmittelbetrieben bzw. in der Gemeinschaftsverpflegung). Eine Impfung ist ab dem 1. Lebensjahr mittels Totimpfstoff möglich und erfolgt entweder in zwei Impfdosen oder in Form eines Kombinationsimpfstoffs gegen Hepatitis A und B in drei Impfdosen. Die Immunität hält nach Impfung lange an, eine Auffrischung ist in der Regel nicht nötig. Näheres zur Impfempfehlung siehe Kapitel Hepatitis A unter „Reise-/Indikationsimpfungen“ im Impfplan Österreich 2025/2026.

| Gesamtfallzahl | 249 |

| Inzidenz | 2,71/100.000 |

| Altersmedian (IQR) | 35 (23-49) |

| Geschlecht (M:W) | 154:94 |

| Hospitalisiert | 127 (51%) |

| Verstorben | 4 (1,6%) |

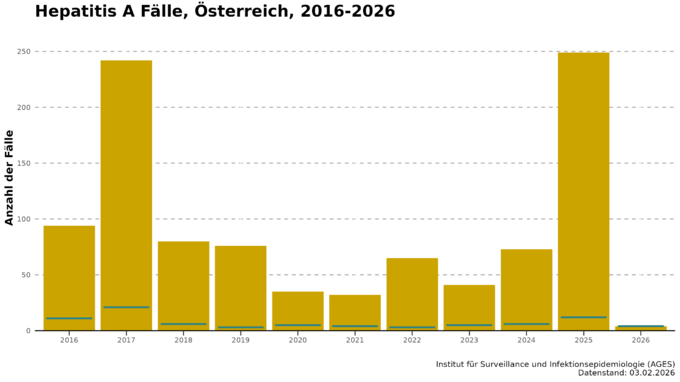

Österreich zählt vor allem auf Grund weitreichender adäquater sanitärer Versorgung zu den Niedrigendemiegebieten, Infektionen sind häufig im Ausland erworben. In der Regel besteht bei rund einem Drittel der Fälle eine Reise-Assoziation. Die Hepatitis-A-Inzidenz lag in den vergangenen Jahren unter einem Fall pro 100.000 Einwohnern, in absoluten Zahlen sind das zwischen 30 und 80 Fälle pro Jahr (Abb. 1).

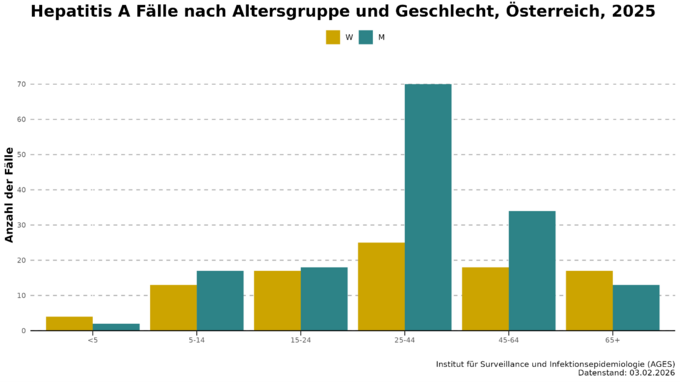

In Österreich sind Männer und Personen mittleren Alters etwas häufiger von Hepatitis-A betroffen, Kinder erkranken hingegen eher selten (Abb. 2). Unter den gemeldeten Fällen ist eine Hospitalisierung häufig, etwa die Hälfte der Betroffenen muss ins Krankenhaus aufgenommen werden. Aufnahmen auf eine Intensivstation (0 bis 2 pro Jahr) sowie Todesfälle (0 bis 1 pro Jahr) sind selten.

Ausgenommen von der normalerweise niedrigen Hepatitis-A-Inzidenz sind die Ausbruchsjahre 2016/2017 und 2025 (s. Abb. 1). Beginnend im Sommer 2016 bis 2017 gab es einen weltweiten (v.a. in Europa und Amerika) Hepatitis-A-Ausbruch: Die Inzidenz im europäischen Raum verdoppelte sich im Vergleich zu den Vorjahren, am stärksten waren die Slowakei, Rumänien und Bulgarien betroffen. Insgesamt wurden 2017 26.294 Fälle in der EU gemeldet, vor allem Männer zwischen 25 und 44 waren betroffen. Die ursächlichen Viren ließen sich drei unterschiedlichen Stämmen zuordnen. Der Ausbruch wurde hauptsächlich mittels Mensch-zu-Mensch-Übertragung vorangetrieben, Nahrungsmittel spielten eine untergeordnete Rolle, überproportional betroffen waren MSM. In Österreich wurde in den Jahren 2016 und 2017 94 und 242 Hepatitis-A-Fälle gemeldet, die Inzidenzen lagen bei 1,07 und 2,74 pro 100.000 Einwohnern. Der Anteil reiseassoziierter Fälle machte in diesen Jahren weniger als ein Viertel aus.

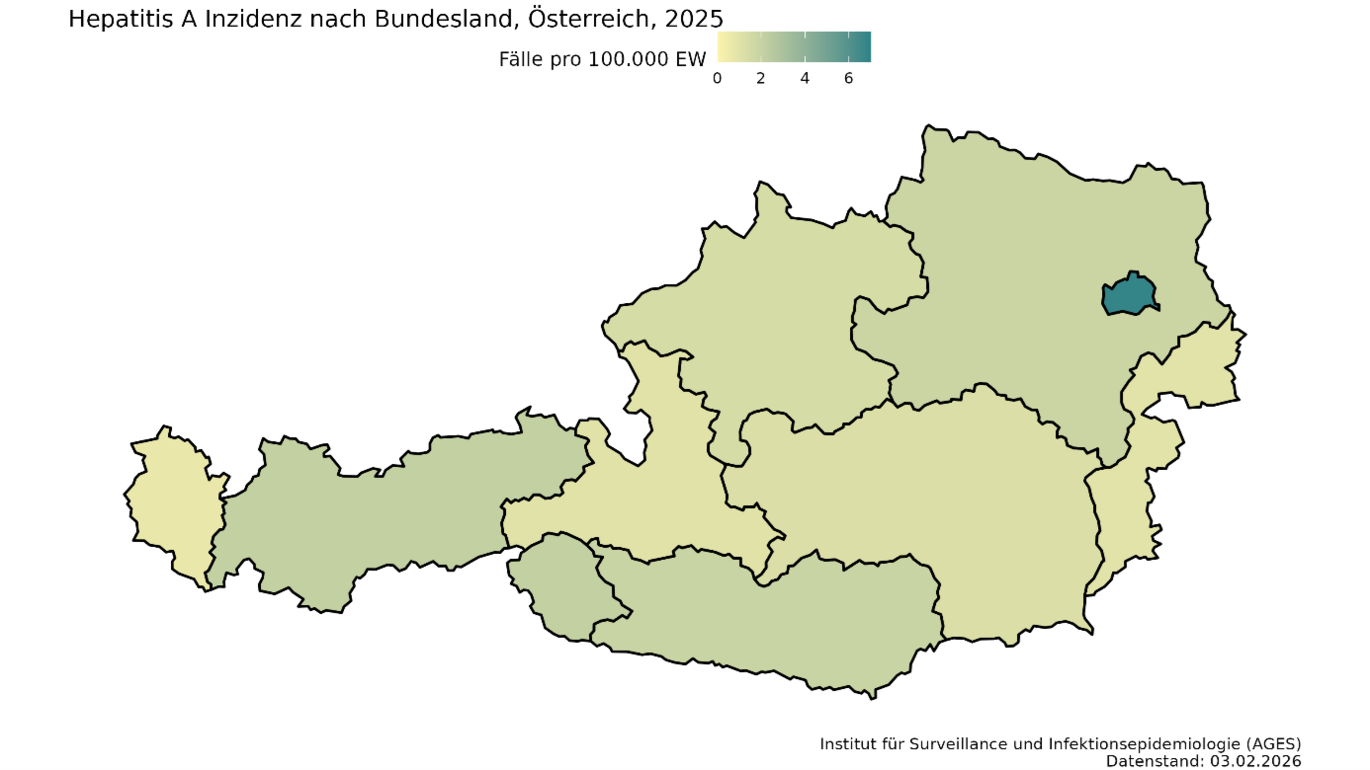

2025 zeigte sich in Österreich wieder ein starker Anstieg der Hepatitis-A-Fälle, vor allem in Wien (s. Abb. 3). Im März wurden bereits 32 Fälle gemeldet, im Mai war die Anzahl an Infektionen bereits höher als in den vorangegangenen Jahren im gesamten Jahr. Insgesamt wurden 249 Fälle gemeldet, mit einer Inzidenz von 2,71 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die molekularbiologische Untersuchung der Hepatitis-A-Viren durch die Nationale Referenzzentrale ergab zudem, dass die Infektion in vielen Fällen von einem der zwei zirkulierenden HAV-Stämmen ausgelöst wurde. Beide HAV-Stämme gehören dem Genotyp IB an und sind miteinander eng verwandt. Insgesamt zählen bis jetzt 131 Fälle zu den beiden Ausbrüchen, davon sind drei der Fälle aus 2023 bzw. 2024. Fünf Patient:innen (3,8 %) sind im Rahmen des Ausbruchs verstorben. 42 % mussten zur Behandlung ins Krankenhaus aufgenommen werden, vier Betroffene wurden auf der Intensivstation betreut. Das mediane Alter der Betroffenen lag bei 37 Jahren, 76 % waren Männer. Durch die Ausbruchsuntersuchung konnte ein kontaminiertes Nahrungsmittel ausgeschlossen werden. Wie bereits im Jahr 2017 scheint sich der Ausbruch hauptsächlich direkt von Mensch zu Mensch fortgetragen zu haben. Bei einem auffällig hohen Anteil der befragten Fälle handelte es sich um Personen ohne Obdach (31 %) und Personen, die intravenös Drogen gebrauchen (17 %). Bei knapp einem Drittel besteht der Verdacht einer Ansteckung im Ausland, wobei hier unterschiedliche Länder angegeben wurden. Bei je einem Fünftel der Befragten bestand vor Infektion entweder Kontakt zu Hepatitis-A- bzw. Durchfall-Erkrankten und/oder ein risikoreicher Sexualkontakt.

Über das europäische Surveillance Portal und in weiterer Folge über ein Rapid Risk Assessment des ECDC wurde bekannt, dass nicht nur Österreich von einem Anstieg an Hepatitis-A-Fällen betroffen ist. Das ECDC berichtete im November 2025, dass in den europäischen Ländern insgesamt über 6.000 Hepatitis-A-Fälle gemeldet worden waren. Die Slowakei mit 2.482 Fällen, Tschechien mit 2.310 Fällen und Ungarn mit 1.548 Fällen machen dabei den größten Anteil aus. Die österreichischen Fälle stehen mit jenen aus den drei Nachbarstaaten in Zusammenhang, sie weisen die gleichen Ausbruchsstämme auf. In allen Ländern sind verstärkt Personengruppen betroffen, die unter schlechten hygienischen Bedingungen leben bzw. unzureichend an das Gesundheitssystem angebunden sind. Neben Obdachlosen und Personen, die intravenös Drogen gebrauchen, gehört in den Nachbarländern ein besonders hoher Anteil Roma-Gemeinschaften an. In Ungarn und in der Slowakei sind im Gegensatz zu Österreich und Tschechien mehr Kinder als Erwachsene betroffen. In der Slowakei dürfte der Ausbruch bereits Ende 2022 begonnen haben und erreichte 2023/2024 ihren Höhepunkt, in den anderen betroffenen Ländern erst Ende 2024/Anfang 2025. Vereinzelt traten auch Fälle in Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich auf.

In allen Ländern, inklusive Österreich, gab es Impf- und Informationskampagnen in den betroffenen Populationen sowie bei betreuendem/behandelndem Personal. In Österreich gehen die Fallzahlen seit einem Höhepunkt im Sommer 2025 zurück, der letzte Fall wurde Anfang Dezember gemeldet. Wie sich der Ausbruch im internationalen Kontext weiterentwickelt, ist noch unklar.

Meldungen

Am 23.01.2026 meldeten die niederländischen Behörden den Nachweis von Antikörpern gegen das Vogelgrippe-Virus A(H5N1) in der Milch einer Milchkuh. Die Kuh hatte zuvor eine Mastitis (Euterentzündung) und respiratorische Symptome aufgewiesen. Milch der erkrankten Kuh ist keine auf den Lebensmittelmarkt gekommen, von einer Übertragung durch Lebensmittel ist derzeit nicht auszugehen.

Mittlerweile wurden noch in vier weiteren Kühen im selben Milchbetrieb Antikörper gegen das Virus Influenza A(H5N1) gefunden. Antikörper weisen auf eine durchgemachte Infektion hin, somit sind dies die ersten Vogelgrippe-Infektionen bei Milchkühen in Europa. Die Behörden wurden auf den Betrieb aufmerksam, nachdem das Vogelgrippe-Virus in einer Katze in der Umgebung des Bauernhofes entdeckt wurde. Keine der exponierten Personen auf dem Bauernhof haben Symptome entwickelt, und auch Antikörper konnten nicht nachgewiesen werden. Weitere Untersuchungen laufen noch.

Bislang gibt es in der EU bzw. im EWR keine bestätigten Fälle von Influenza A(H5N1) beim Menschen. In den USA traten in Zusammenhang mit Infektionen bei Milchkühen allerdings Übertragungen auf den Menschen auf. Diese kamen allerdings selten vor und verliefen mild. Daher bleibt die Risikobewertung des ECDC unverändert: Das derzeitige Risiko wird für die allgemeine Bevölkerung als gering eingeschätzt, für Personen mit beruflicher Exposition (z. B. Mitarbeiter:innen von Geflügelfarmen) oder anderer Exposition gegenüber infizierten Tieren oder kontaminierten Umgebungen als gering bis moderat.

Ein Impfstoff gegen aviäre Influenza steht in bestimmten Einrichtungen in Österreich kostenfrei zur Verfügung. Wegen Epidemiologie, spezifischem Infektionsgeschehen und geringer Infektionswahrscheinlichkeit ist eine Impfung für alle gegen aviäre Influenza derzeit nicht empfohlen und nicht vorgesehen. Die Impfung wird für Personen empfohlen, welche (intensiven) Kontakt mit infizierten Tierpopulationen, insbesondere Vogelpopulationen, haben können. Nähere Informationen zu impfenden Einrichtungen sind bei den jeweiligen Landessanitätsbehörden zu erfragen. Die Impfempfehlung Aviäre Influenza (Vogelgrippe) steht online zur Verfügung unter sozialministerium.gv.at/impfplan.

Alle Informationen zur Vogelgrippe finden Sie außerdem in der Folge 10: Da lachen die Hühner nicht – die Vogelgrippe im Fokus unseres AGES-Podcast Mut zum Risiko mit Expertin Irene Zimpernik.

Am 26. Januar 2026 erklärte das äthiopische Gesundheitsministerium den ersten jemals in ihrem Land stattgefundenen Marburg-Virus-Ausbruch offiziell als beendet, nachdem über einen Zeitraum von 42 Tagen keine neuen Fälle aufgetreten waren – entsprechend den WHO-Kriterien zur Ausbruchskontrolle. Am 14. November 2025 wurden die ersten Fälle einer Marburg-Virus-Erkrankung in Äthiopien bestätigt. Insgesamt wurden im Rahmen des Ausbruchs 19 Fälle registriert, davon waren 14 Fälle laborbestätigt. Neun der bestätigten Fälle und die fünf wahrscheinlichen Fälle verliefen tödlich (WHO, Stand 26.01.2026).

Am 22. Jänner 2026 haben die USA ihren offiziellen Austritt aus der WHO vollzogen. In einer Stellungnahme vom 24. Jänner 2026 nimmt die WHO den Austritt zur Kenntnis und geht auf die Pressemitteilung der USA zum Austritt ein. Die USA gehörten seit der Gründung der WHO 1948 zu den Gründungsmitgliedern und waren der größte Beitragszahler.

Für einen tieferen Einblick in die Befugnisse und Mittel der WHO: In der AGES-Radar Ausgabe vom 20.02.2025 haben wir im Thema des Monats über die WHO und den geplanten Austritt der USA geschrieben.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 04.02. bis zum 22.02. in Italien statt und bringen Besucher:innen aus aller Welt zusammen. Daher hat das ECDC Hinweise zum Gesundheitsschutz veröffentlicht. Reisende sollen ihren Impfstatus prüfen, insbesondere gegen Masern, da weltweit und auch in Italien Ausbrüche gemeldet werden. Zudem wird empfohlen, sich gegen Atemwegsinfektionen wie Grippe, COVID‑19 und RSV zu schützen und grundlegende Hygienemaßnahmen einzuhalten. Für Lebensmittel- und Wassersicherheit gelten Hinweise wie gründliches Kochen, Händewaschen und Vorsicht bei länger ungekühlten Speisen. Auch zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen wird aufgerufen.

Die Region Lombardei hat eine eigene Webseite der Olympischen Winterspiele 2026 zur Information über Notfalldienste, medizinische Unterstützung und Medikamente eingerichtet.

Das ECDC überwacht diese Massenveranstaltung im Rahmen seiner epidemiologischen Überwachungstätigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem italienischen Nationalen Gesundheitsinstitut und anderen Partnern.

Über das Radar

Das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erscheint monatlich. Ziel ist es, den österreichischen Gesundheitsdiensten und der interessierten Öffentlichkeit einen raschen Überblick zu aktuellen Infektionskrankheiten in Österreich und der Welt zu geben. Die Krankheiten werden kurz beschrieben, die aktuelle Situation wird geschildert und, wo es sinnvoll und möglich ist, wird das Risiko eingeschätzt. Links führen zu tiefergehenden Informationen. Im "Thema des Monats" wird jeweils ein Aspekt zu Infektionskrankheiten genauer betrachtet.

Wie wird das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erstellt?

Wer: Das Radar ist eine Kooperation der AGES-Bereiche „Öffentliche Gesundheit“, Wissensmanagement und Risikokommunikation.

Was: Ausbrüche und Situationsbewertungen von Infektionskrankheiten:

- National: Basierend auf Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS), der Ausbruchsabklärung und regelmäßigen Berichten der AGES und der Referenzlabore

- International: Basierend auf strukturierter Recherche

- Thema des Monats (Jahresplanung)

- Meldungen zu wissenschaftlichen Publikationen und Events

Weitere Quellen:

Akute infektiöse respiratorische Erkrankungen treten in der kalten Jahreszeit vermehrt auf, darunter COVID-19, Influenza und RSV. Diese Erkrankungen werden über verschiedene Systeme beobachtet, wie dem Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ), dem ILI-(Influenza-like-Illness)-Sentinel-System und dem Österreichischen RSV-Netzwerk (ÖRSN). Die Situation in den Krankenhäusern wird über das SARI-(Schwere Akute Respiratorische Erkrankungen)-Dashboard erfasst.

Für die internationalen Berichte werden Gesundheitsorganisationen (WHO, ECDC, CDC, …) Fachmedien, internationale Presse, Newsletter und Social Media routenmäßig beobachtet.

Für Infektionserkrankungen in Österreich erfolgt die Einschätzung der Situation durch die Expert:innen der AGES, ebenso für internationale Ausbrüche, für die keine Einschätzung von WHO oder ECDC vorliegen.

Disclaimer: Die Themen werden nach redaktionellen Kriterien ausgewählt, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Anregungen und Fragen an: wima@ages.at

Da die Antwort auf Anfragen ebenfalls zwischen allen Beteiligten (Wissensmanagement, MED, Risikokommunikation) abgestimmt wird, bitten wir um etwas Geduld. Eine Antwort erfolgt innerhalb einer Woche.

Das nächste AGES-Radar erscheint am 12.03.2026.

Daten anzeigepflichtiger Erkrankungen

Fallzahlen anzeigepflichtiger Erkrankungen nach Epidemiegesetza, dargestellt sind die Zahlen für den Vormonat und, jeweils für die Zeitspanne vom Jahresbeginn bis zum Ende des Vormonats, die Zahlen für das aktuelle Jahr, für das Vorjahr, sowie der Median der letzten 5 Jahre zum Vergleich (Epidemiologisches Meldesystem, Stand: 11.02.2026).

| Krankheitserreger | 2026 | 2025 | 2021-2025 (Median) | |

|---|---|---|---|---|

| Jan | Jan-Jan | Jan-Jan | Jan-Jan | |

| Amöbenruhr (Amöbiasis) | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Botulismus b | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Brucellose | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Campylobakteriose b | 499 | 499 | 500 | 507 |

| Chikungunya-Fieber | 13 | 13 | 0 | 0 |

| Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Clostridioides difficile Infektion, schwerer Verlauf | 56 | 56 | 96 | 66 |

| Dengue-Fieber | 6 | 6 | 7 | 6 |

| Diphtherie | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ebola-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Echinokokkose durch Fuchsbandwurm | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Echinokokkose durch Hundebandwurm | 2 | 2 | 0 | 1 |

| Fleckfieber (Rickettsiose durch R. prowazekii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Gelbfieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haemophilus influenzae, invasiv a | 14 | 14 | 18 | 12 |

| Hantavirus-Erkrankung | 0 | 0 | 3 | 3 |

| Hepatitis A | 4 | 4 | 10 | 3 |

| Hepatitis B | 81 | 81 | 73 | 83 |

| Hepatitis C | 69 | 69 | 91 | 91 |

| Hepatitis D | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Hepatitis E | 8 | 8 | 3 | 4 |

| Keuchhusten (Pertussis) | 91 | 91 | 458 | 24 |

| Kinderlähmung (Poliomyelitis) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lassa-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Legionärskrankheit (Legionellose) d | 17 | 17 | 25 | 19 |

| Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leptospirose | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Listeriose b | 3 | 3 | 4 | 3 |

| Malaria | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Marburg-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Masern | 2 | 2 | 49 | 1 |

| Meningokokken, invasiv c | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Middle East Respiratory Syndrome (MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Milzbrand (Anthrax) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mpox f | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Norovirus-Gastroenteritis b | 319 | 319 | 578 | 280 |

| Paratyphus | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pneumokokken, invasiv c | 112 | 112 | 128 | 112 |

| Pocken | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Psittakose | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Puerperalfiebere | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rotavirus-Gastroenteritis b | 102 | 102 | 97 | 53 |

| Rotz (Malleus) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rückfallfieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STEC | 37 | 37 | 46 | 22 |

| Salmonellose b | 67 | 67 | 52 | 63 |

| Scharlach | 14 | 14 | 21 | 2 |

| Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Shigellose b | 29 | 29 | 28 | 9 |

| Sonstige virusbedingte Meningoenzephalitis | 12 | 12 | 16 | 6 |

| Tollwut (Rabies) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Trachom (Körnerkrankheit) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Trichinellose | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tuberkulose | 21 | 21 | 27 | 27 |

| Tularämie | 5 | 5 | 3 | 3 |

| Typhus | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vogelgrippe (Aviäre Influenza) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| West-Nil-Virus-Erkrankung | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Yersiniose b | 18 | 18 | 10 | 12 |

| Zika-Virus-Erkrankung | 0 | 0 | 0 | 0 |

a Die Bewertung der Krankheiten erfolgt gemäß Falldefinition. Es werden Krankheiten dargestellt, für die eine Falldefinition existiert, ausgenommen der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien. Gezählt werden in der Regel bestätigte und wahrscheinliche Fälle. Durch Nachmeldungen bzw. nachträgliche Eintragungen können sich noch Änderungen ergeben.

b Bakterielle und virale Lebensmittelvergiftungen, gemäß Epidemiegesetz.

c Invasive bakterielle Erkrankung, gemäß Epidemiegesetz.

d Inkludiert ausschließlich Fälle mit Lungenentzündung.

e Aufgrund fehlender Falldefinition vor 2025 werden nur Fälle ab 2025 dargestellt; der Median wird ebenfalls erst ab 2025 berechnet.

f Mpox ist seit 2022 anzeigepflichtig; der Median wird nur für die Jahre berechnet, in denen eine Anzeigepflicht besteht.

Downloads

Aktualisiert: 12.02.2026