Infos zu Zecken und Krankheiten

Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind in Österreich die häufigsten von Zecken übertragenen Erkrankungen. Selten sind Anaplasmose, Schildzecken-Rückfallfieber-Borreliose durch Borrelia miyamotoi, Neoehrlichiose, Rickettsiose, Babesiose und Alpha-Gal Syndrom. Tularämie ist gewöhnlich eine Kontaktinfektion, wird aber sehr selten in bestimmten Gebieten auch von Zecken übertragen. Das Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber wurde in Österreich noch nicht beobachtet.

Von Zecken übertragene Krankheiten

Lyme-Borreliose

Die Lyme-Borreliose ist eine durch Bakterien der Gattung Borrelia verursachte Infektionskrankheit. Sie ist die häufigste durch Zecken übertragene Infektionskrankheit auf der nördlichen Hemisphäre. Über 30 Prozent der Ixodes ricinus-Zecken (gemeiner Holzbock; häufigste Zeckenart in Zentral- und Nordeuropa) sind mit Borrelien infiziert.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), auch Zecken-Enzephalitis genannt, wird durch das FSME-Virus, das sich im Speichel mancher Zecken befindet, ausgelöst. Die Zecke überträgt die Viren sofort nach erfolgtem Stich. Das FSME-Virus vermehrt sich in menschlichen Nervenzellen. Die Erkrankung ist meldepflichtig.

Krim-Kongo-Fieber

Das Krim-Kongo-Fieber ist eine virale Erkrankung, die tödlich verlaufen kann. Die Viren werden hauptsächlich durch Hyalomma-Zecken übertragen. Hyalomma-Zecken sind ursprünglich in wärmeren Regionen Südosteuropas und Asiens beheimatet, seit einigen Jahren werden auch in Österreich erwachsene Exemplare gefunden.

Anaplasmose

Anaplasmen (Anaplasma phagocytophilum) sind Bakterien, die beim Menschen gelegentlich eine sehr fieberhafte Erkrankung verursachen. Die Übertragung auf Menschen erfolgt durch Zeckenstiche.

Rickettsiose

Rickettsien sind eine Bakteriengattung, die eine Gruppe von Krankheiten verursachen, so genannte Rickettsiosen. Dazu zählen u. a. Rocky-Mountain-Fleckfieber und Flecktyphus. Diese Bakterien werden meist durch Zecken übertragen.

Tularämie

Die Tularämie (Hasenpest) ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Zecken, spielen als Vektoren eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Vorkommens.

Krankheitserreger von A bis Z: Tularämie (Hasenpest)

Babesiose

Babesien sind einzellige Parasiten, die die roten Blutkörperchen von Wirbeltieren befallen und die Babesiose genannte Erkrankung verursachen. Sie werden durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen.

Neoehrlichiose

Die Krankheit Neoehrlichiose wird durch das Bakterium Candidatus Neoehrlichia mikurensis verursacht, das in Europa durch Zecken übertragen wird. Neoehrlichiose bricht hauptsächlich bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem aus, vereinzelt aber auch bei Patient:innen ohne Grunderkankungen.

Rückfallfieber

Rückfallfieber werden durch Bakterien der Gattung der Borrelien verursacht. Beim Zecken-Rückfallfieber erfolgt die Übertragung durch Lederzecken, bei der Borrelia miyamotoi-Borreliose durch Schildzecken.

Alpha-Gal-Syndrom

Informationen zu Alpha-Gal-Syndrom

Diese Allergie auf den Zucker Galactose-alpha-1,3-Galactose (Alpha-Gal) wird bei manchen Menschen durch den Stich bestimmter Zeckenarten verursacht. Erstmals beschrieben wurde das Alpha-Gal Syndrom 2009 in den USA. In der Folge wurde diese Form der Allergie auch bei Personen auf weiteren Kontinenten, darunter Europa (Schweden, Norwegen, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Österreich), nachgewiesen.

Symptome

Die Reaktionen treten 3 bis 7 Stunden nach dem Verzehr von Säugetierprodukten (rotem Fleisch, Gelatine, Milchprodukten, etc.) auf, beginnend mit starkem Juckreiz, oft am gesamten Körper, teilweise begleitet durch Hautausschläge (Urticaria). Bei starken Reaktionen kann es zu Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (Diarrhoe), geschwollenen Händen bis hin zu Atemnot, Blutdruckabfall und Ohnmacht (anaphylaktischen Reaktionen) kommen.

Prävention

Gegen diese Allergie gibt es keine spezifische Therapie. Patientinnen und Patienten wird empfohlen rotes Fleisch (Rind, Schwein, Schaf, Wild, etc.) sowie Gelatine zu meiden. Sollten auch Milchprodukte Beschwerden verursachen, sind auch diese zu meiden. Betroffenen Patientinnen und Patienten wird meist ein Notfallset mit Medikamenten verschrieben.

Vorkommen in Österreich

In Österreich erworbene Fälle sind bekannt.

Quellen

Hoepler W, Markowicz M, Schoetta AM, Zoufaly A, Stanek G, Wenisch C. Molecular diagnosis of autochthonous human anaplasmosis in Austria - an infectious diseases case report. BMC Infect Dis. 2020 Apr 19;20(1):288.

Markowicz M, Schötta AM, Wijnveld M, Stanek G. Lyme Borreliosis with Scalp Eschar Mimicking Rickettsial Infection, Austria. Emerg Infect Dis. 2020 Sep;26(9):2193-2195.

Markowicz M, Schötta AM, Penatzer F, Matscheko C, Stanek G, Stockinger H, Riedler J. Isolation of Francisella tularensis from Skin Ulcer after a Tick Bite, Austria, 2020. Microorganisms. 2021 Jun 29;9(7):1407.

Petrovec M, Schweiger R, Mikulasek S, Wüst G, Stünzner D, Strasek K, Avsic Zupanc T, Marth E, Sixl W, poster presentation P-5, International Conference on Rickettsiae and Rickettsial Diseases, Ljubljana, Slovenia, 2002.

Polin H, Hufnagl P, Haunschmid R, Gruber F, Ladurner G. Molecular Evidence of Anaplasma phagocytophilum in Ixodes ricinus Ticks and Wild Animals in Austria. J Clin Microbiol. 2004; 42: 2285–86.

Reiter M, Schötta AM, Müller A, Stockinger H, Stanek G. A newly established real-time PCR for detection of Borrelia miyamotoi in Ixodes ricinus ticks. Ticks Tick Borne Dis. 2015;6:303-8.

Schötta AM, Wijnveld M, Stockinger H, Stanek G. Approaches for Reverse Line Blot-Based Detection of Microbial Pathogens in Ixodes ricinus Ticks Collected in Austria and Impact of the Chosen Method. 2017, Applied and Environmental Microbiology 2017; 83:e00489-17.

Sixl W, Petrovec M, Schweiger R, Stünzner D, Wüst G, Marth E, Avsic Zupanc T, poster presentation P-2, International Conference on Rickettsiae and Rickettsial Diseases, Ljubljana, Slovenia, 20.

Sonnleitner ST, Fritz J, Bednarska M, Baumgartner R, Simeoni J, Zelger R, Schennach H, Lass-Flörl C, Edelhofer R, Pfister K, Milhakov A, Walder G. Risk assessment of transfusion-associated babesiosis in Tyrol: appraisal by seroepidemiology and polymerase chain reaction. Transfusion. 2014;54:1725-32.

Stanek G, Strle F. Lyme borreliosis–from tick bite to diagnosis and treatment. FEMS Microbiol Rev. 2018;42:233-258. doi: 10.1093/femsre/fux047.

Prävention und Entfernung

So schützen Sie sich vor Zeckenstichen

Einen absoluten Schutz vor Zeckenstichen gibt es nicht. Bei Aufenthalt im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz, bietet das Tragen geschlossener Kleidung (feste Schuhe, lange Hosen, lange Ärmel) einen gewissen Schutz. Dadurch wird es einer Zecke erschwert, eine geeignete Hautstelle für eine Blutmahlzeit zu finden. Werden die Hosenbeine zudem in die Socken gesteckt, ist die Zecke gezwungen, auf der Kleidung nach oben zu laufen, was ihre Auffindung erleichtert. Hosen und Socken sollten eine helle Farbe haben, damit die dunklen Zecken besser erkannt werden. Eine Kopfbedeckung ist bei Kindern empfehlenswert. Die Anwendung von Insektenschutzmittel auf offenliegender Haut bietet auch einen gewissen Schutz und kann das Risiko eines Zeckenstichs verringern. Falls geeignet (keine Fleckenbildung) sollten Repellents (abstoßend wirkende unschädliche Stoffe zur Abwehr von Zecken) auch auf die Kleidung aufgetragen werden.

Ergänzen Sie gegebenenfalls die Wander- bzw. Ausflugsapotheke mit einer spitz zulaufenden, stabilen Pinzette um anhaftende Zecken gleich entfernen zu können.

Kontakt vermeiden! Bewegen Sie sich auf breiten Wegen auf dem ausgetretenen, mittleren Wegteil. Meiden Sie Gebüsche und Dickicht und gehen Sie nicht durch hohes Gras.

Impfung

Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) gibt es eine Impfung, die entsprechend des österreichischen Impfplans empfohlen wird.

Kontrolle von Körper und Kleidung

Da Zecken nicht sofort zustechen, sondern auf der Suche nach einer geeigneten Stichstelle zunächst auf dem Körper bzw. der Kleidung umherlaufen, können sie durch regelmäßiges Absuchen bereits vor dem Stechen entfernt werden. Nach einem Einstich dauert es bis zu zwei Tage, bis Borrelien übertragen werden. Das rechtzeitige Entfernen von Zecken vermindert daher das Risiko einer Infektion mit Borrelien erheblich. Die Übertragung von FSME-Viren erfolgt dagegen schon innerhalb kurzer Zeit nach dem Stich.

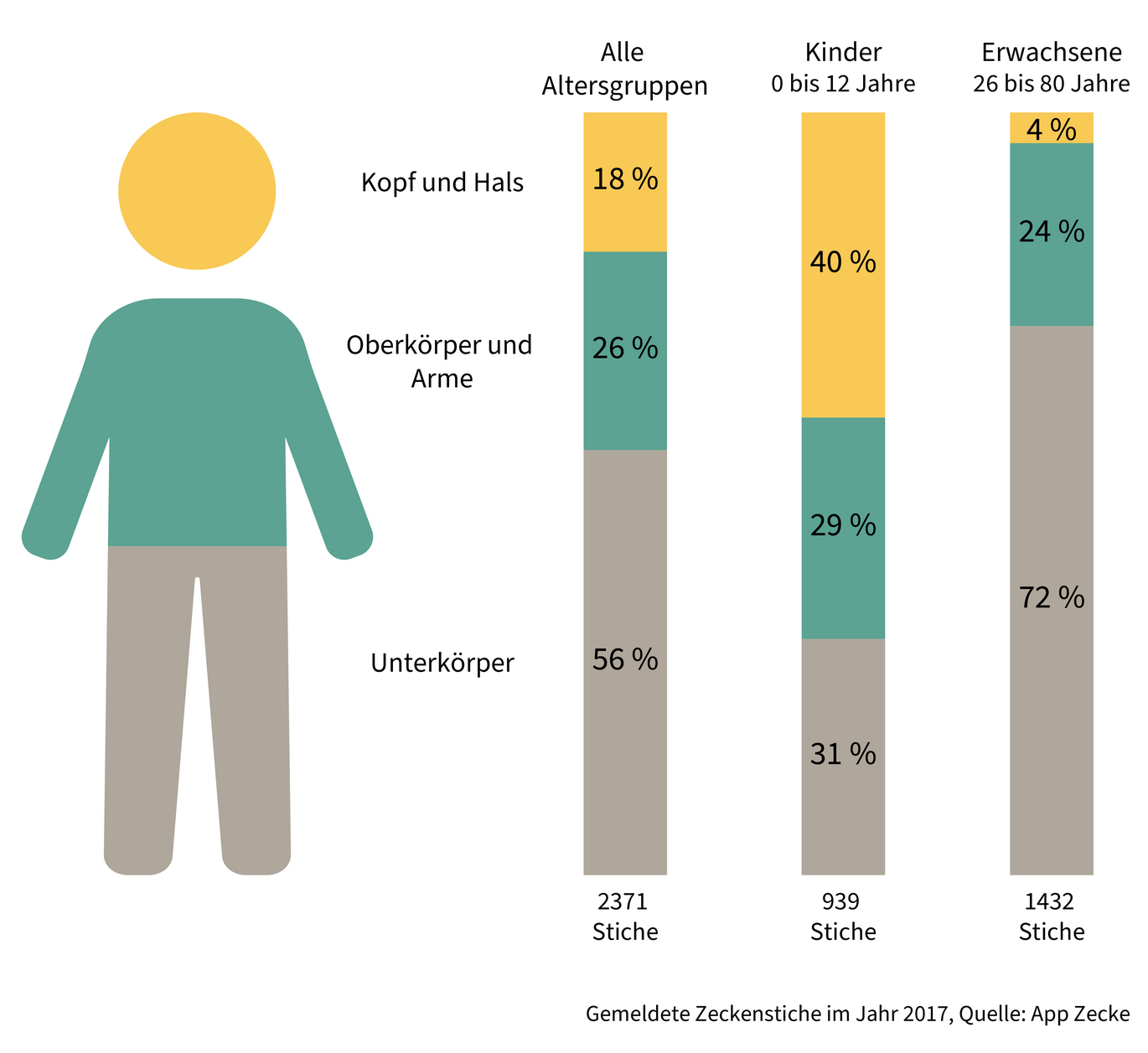

Nach einem Ausflug im Freien sollte der Körper systematisch und besonders an den bevorzugten Stichstellen auf anhaftende Zecken abgesucht werden: Schamgegend, Oberschenkelinnenseite, Bauchnabel und Umgebung, unter den Brüsten, Achselhöhlen, Schultern, Hals und Nacken, Haaransatz, Ohrmuschel und hinter den Ohren, in der Kniekehle und Armbeuge.

Achten Sie besonders auch auf die Larven und kleinen Nymphen: Sie sind sehr klein und können leicht übersehen werden, da sie fast wie Sommersprossen aussehen.

Kinder sollten unbedingt von Erwachsenen abgesucht werden, insbesondere an Kopf und Hals.

Da Zecken nicht sofort zustechen, könnten sie eventuell auch durch Duschen abgewaschen werden. Das Duschen kann das Absuchen aber nicht ersetzen, sondern sollte nur ergänzend durchgeführt werden. Hat die Zecke bereits gestochen, ist das Duschen in keinem Fall geeignet, um die Zecke zu entfernen.

Ziehen Sie sich nach einem Aufenthalt im Freien um und entfernen Sie anhaftende Zecken von getragener Kleidung, zum Beispiel mit einem Kleiderroller. Hängen Sie feuchte Kleidung zum Trocknen auf, denn darin überleben Zecken mehrere Stunden. Im Trockner getrocknete Kleidung ist frei von Zecken.

Wo Zecken stechen:

Haustiere transportieren Zecken ins Haus

Vorsicht ist bei Hunden und Katzen geboten, sie können im Freien aufgesammelte Zecken in die Wohnung/das Haus tragen. Sie sollten daher bei Freigang im Grünen auch Repellentien zur Zeckenabwehr erhalten und auf anhaftende Zecken abgesucht werden.

Bevorzugte Stichstellen beim Hund

Im Rahmen einer Studie (Duscher et al. Parasites & Vectors 2013, 6:76) wurden die Einstichorte von 700 Zecken auf 90 Hunden analysiert. Die rot eingefärbten Bereiche stellen die Bereiche mit mehr Zeckenfunden dar, bei den blauen Bereichen wurde eine geringere Zeckendichte festgestellt. Auffällig dabei ist, dass bei den Hunden vor allem Kopf, Hals und Brustbereich befallen sind. Dies sind auch die Lokalisationen, an denen die Zecken an ihren Wirt gelangen. Ungleich beim Menschen, wo sich die Zecken erst den Weg durch die Kleidung bahnen müssen, krabbeln die Zecken bei den Hunden die Haare entlang zur Haut und stechen, ohne viel Zeit zu verlieren, ein.

Zecken richtig entfernen

Um eine Zecke sicher zu entfernen, verwenden Sie eine spitz zulaufende Pinzette und fassen Sie sie möglichst nahe am Stechapparat. Durch leichtes Drehen oder Hin- und Herbewegen lässt sich die Zecke leichter lösen. Die Drehrichtung spielt keine Rolle, da die Zecke kein Gewinde hat. Die Bewegung hilft jedoch dabei, die Widerhaken leichter zu lösen. Alternativ können Sie die Zecke auch gleichmäßig herausziehen. In der Haut verbleibende Reste werden als Fremdkörper von der Haut selbst abgestoßen.

Treten mehrere Tage oder Wochen nach der Zeckenentfernung Krankheitszeichen, wie eine sich vergrößernde Hautrötung, Fieber, Kopf- oder Gelenkschmerzen auf, ist ein Arztbesuch nötig.

Nicht ersticken

Nehmen Sie beim Entfernen der Zecken kein Öl, Wachs, Klebstoff, Nagellackentferner oder andere Substanzen zu Hilfe. Dies würde das Tier unnötig reizen und könnte dazu führen, dass es seinen Speichel und somit mögliche Infektionserreger abgibt.

Zecken entfernen bei Haustieren

Zecken lassen sich bei Haustieren nach demselben Schema wie bei Menschen entfernen.

Zecken richtig entsorgen

Falten Sie die Zecke in einem Klebestreifen z.B. TIXO ein und entsorgen Sie sie im Hausabfall, nicht im Kompost.

Zecken: Biologie und Zoologie

Zecken (Ixodida) gehören zur Klasse der Spinnentiere und Unterklasse der Milben. Adulte (erwachsene) Tiere haben acht Beine, der Körper ist linsenartig geformt. Da Zecken Parasiten sind, benötigen sie einen anderen Organismus als Wirt zum Überleben. Sie saugen daher Blut an Wirbeltieren und können Vektoren (Überträger) von Krankheiten sein.

Zeckenarten in Österreich

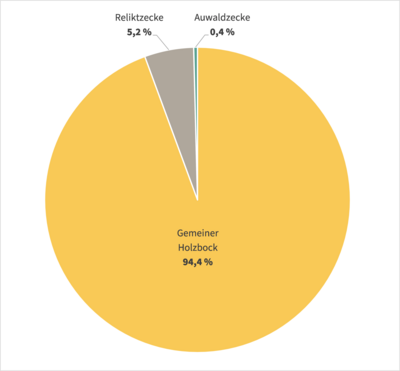

Bisher wurden 18 heimische Zeckenarten in Österreich beschrieben, die häufigsten sind Ixodes ricinus (gemeiner Holzbock), Dermacentor reticulatus (Auwaldzecke) und Haemaphysalis concinna (Reliktzecke). Zusätzlich kann über Urlaubsreisen mit Haustieren noch eine weitere Art eingeschleppt werden: Rhipicephalus sanguineus (Braune Hundezecke). Darüber hinaus können z.B. über Zugvögel noch zwei weitere Zeckenarten zu uns gelangen: Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes.

Hinsichtlich der Artzusammensetzung stellt Ixodes ricinus (gemeiner Holzbock) ca. 95 Prozent der Zeckenfauna in Österreich dar. Es gibt eine jahreszeitliche Abfolge in der Aktivität der Zecken: Als erste im Jahr kann man die kältetolerantere Auwaldzecke (D. reticulatus) treffen, gefolgt vom gemeinen Holzbock (I. ricinus). Während der heißen Sommermonate geht deren Aktivität etwas zurück und man kann z. B. auf Haustieren die Reliktzecke (H. concinna) finden. (Duscher et al. Parasites & Vectors 2013, 6:76)

Zeckenarten zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr

Zeckenarten zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr (insgesamt 689 Zecken gesammelt von 83 Hunden)

Erstnachweis von Hyalomma marginatum

Im Oktober 2018 wurde in Österreich erstmals die Zeckenart Hyalomma marginatum (tropische Riesenzecke) nachgewiesen. Diese 5 bis 6 Millimeter große Zecke ist ein Vektor für Rickettsien (Bakterien) und das Krim-Kongo-Fieber-Virus (CCHFV). Unsere molekularbiologischen Untersuchungen haben keinen Virus-Nachweis ergeben, allerdings wurde Rickettsia aeschlimannii bei dem entdeckten Exemplar erstmals in Österreich nachgewiesen. Seit 2018 wurden in Österreich schon mehrfach Exemplare der tropischen Riesenzecke entdeckt.

Wenn Sie glauben, eine tropische Riesenzecke gefunden zu haben, schicken Sie bitte ein Foto per E-Mail an zecken@ages.at.

Familie: Schildzecken (Ixodidae)

Vorkommen: in ganz Europa weit verbreitet (gesamter europäischer Kontinent von den Inseln und Halbinseln im Norden, über das gesamte Festland bis in den südlichen Mittelmeerraum)

Aktivitätsschwerpunkte: Frühling/Frühsommer, Spätsommer/Frühherbst

Überträger von: Borrelien, FSME-Viren, Anaplasmen, Rickettsien, Babesien, Francisella tularensis

Familie: Schildzecken (Ixodidae)

Vorkommen: von Westeuropa, den Britischen Inseln über Mittel- und Osteuropa bis nach Zentral- und Ostasien, nicht in Nordeuropa und nicht im mediterranen Raum

Aktivitätsschwerpunkte: Frühsommer, Spätsommer/Herbst

Überträger von: Babesien, FSME-Viren, Francisella tularensis, Rickettsien

Familie: Schildzecken (Ixodidae)

Vorkommen: West-, Mittel- und Osteuropa bis nach China und Japan

Aktivitätsschwerpunkte: März bis August, Oktober

Überträger von: FSME-Viren, Francisella tularensis, Rickettsien

Familie: Schildzecken (Ixodidae)

Vorkommen: Mittelmeerraum

Besonderheiten: Sie stechen vor allem Hunde, selten auch Menschen und andere Säugetiere

Überträger von: Rickettsien

Familie: Schildzecken (Ixodidae)

Vorkommen: Nordafrika, europäischer Mittelmeerraum, Westen und Zentrum Asiens, Süden Russlands, Pakistan und Turkmenistan, im Oktober 2018 erstmals in Österreich

Besonderheiten: relativ groß mit Körperlänge von etwa 5 bis 6 Millimeter

Überträger von: Krim-Kongo-Fieber-Virus, Rickettsien

Entwicklungsyklus der Zecken

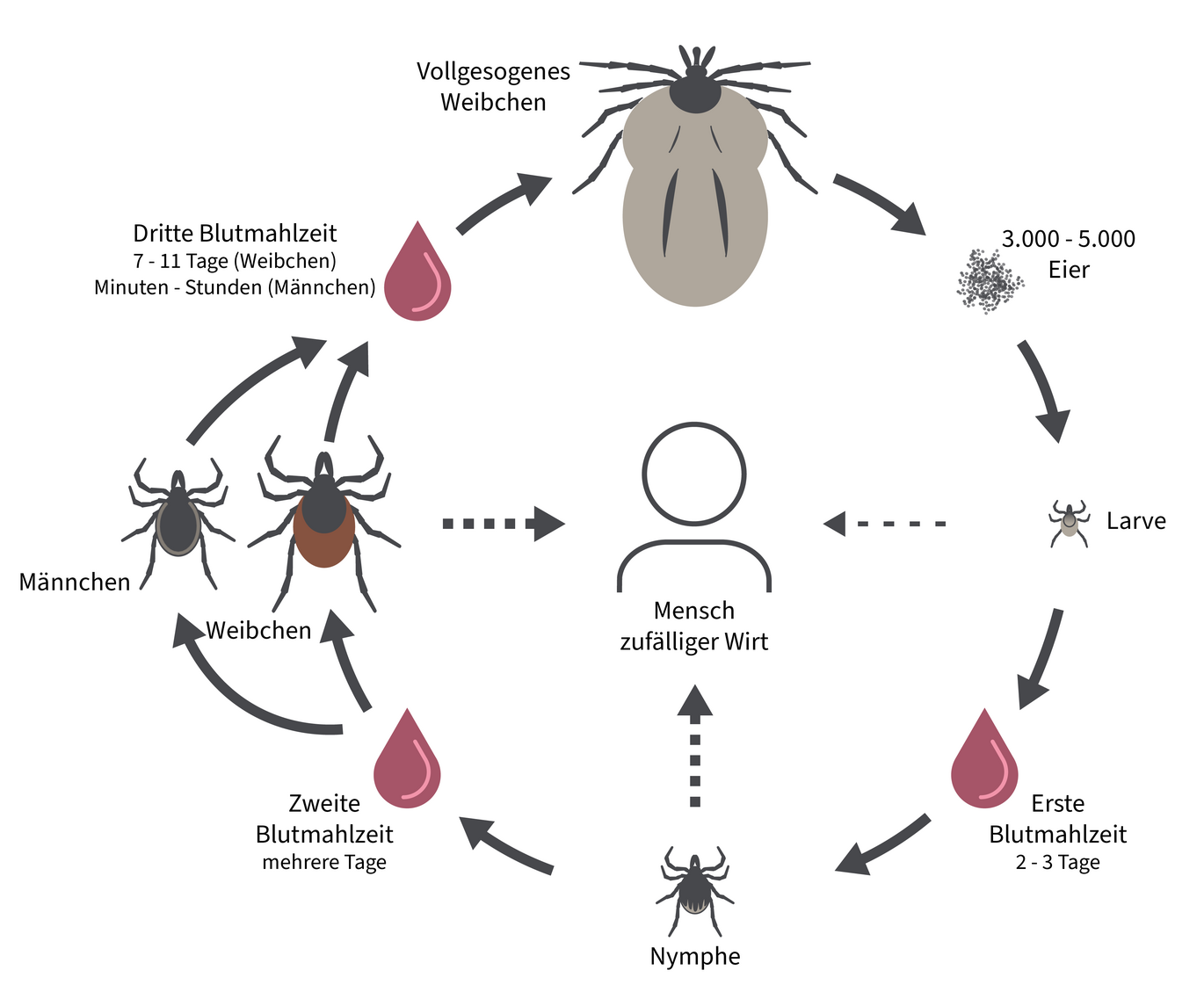

Die Zeckenlarve schlüpft aus dem Ei, entwickelt sich zur Nymphe und schließlich zur männlichen oder weiblichen Zecke.

Ein Zeckenzyklus

- 3.000 bis 5.000 Eier

- Dauer zwischen drei bis sechs Jahre, abhängig von Klima und Nahrungsangebot

- Drei Blutmahlzeiten

In jedem Entwicklungsstadium nimmt die Zecke eine Blutmahlzeit zu sich, bei der sie über mehrere Tage in der Wirtshaut verankert Blut saugt. Zecken ernähren sich vom Blut von Säugetieren (auch Menschen), Vögeln, Reptilien und Amphibien. Während dem Saugvorgang schwillt der Zeckenkörper an und wird kugelförmig. Sobald die Zecke satt ist, lässt sie sich auf den Boden fallen, wo sie die Blutmahlzeit verdaut und sich zum nächsten Stadium häutet.

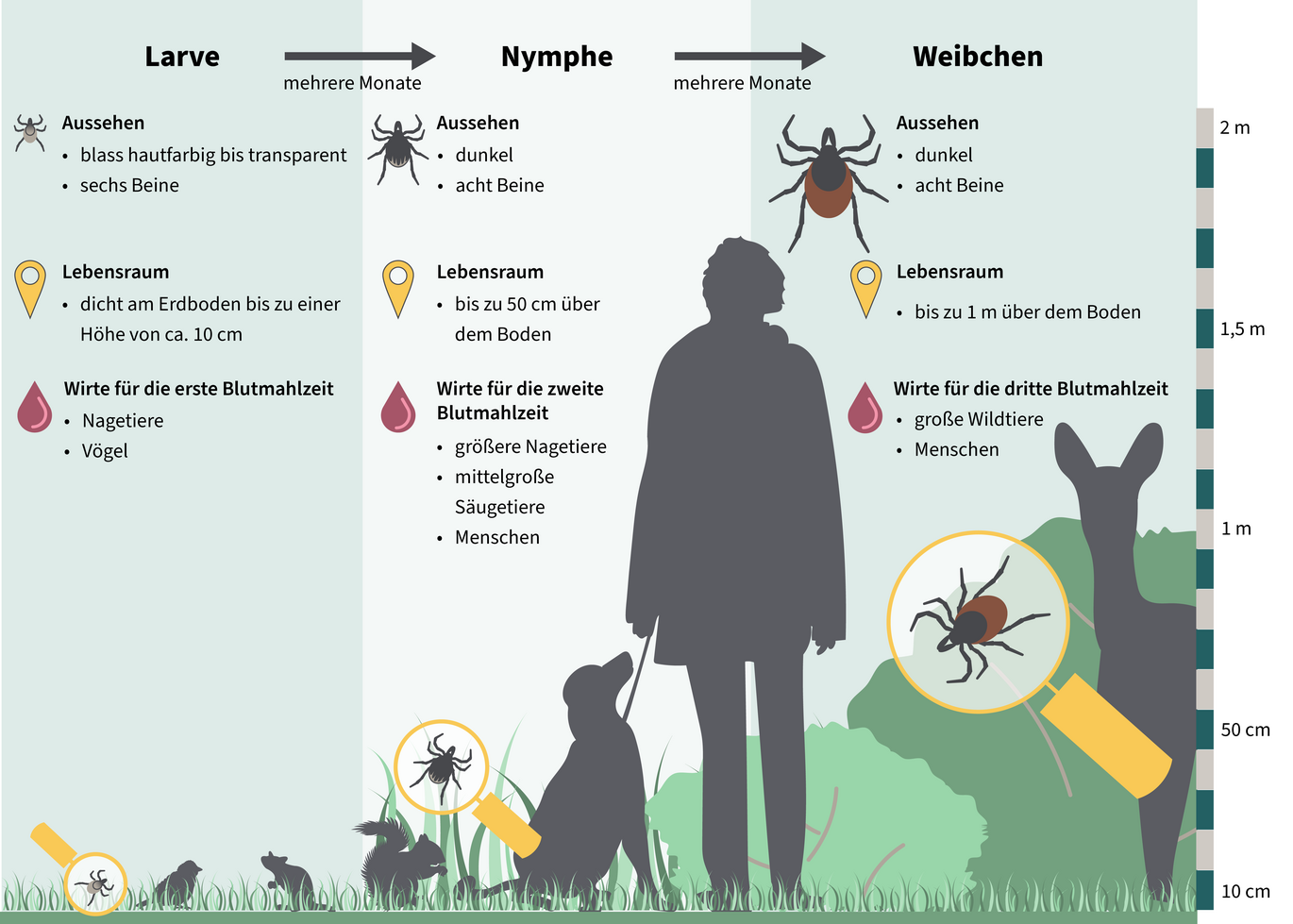

Larve, Nymphe, erwachsene Zecke

1. Stadium: Larve, geschlechtsneutral

Die Zeckenlarve schlüpft aus einem der rund 3.000 Eier, die das Weibchen abgelegt hat. Sie besitzt nur drei Laufbeinpaare und erscheint blass hautfarbig bis transparent. Die Zeckenlarve sucht sich kleine Nagetiere oder Vögel, sticht zum ersten Mal zu und saugt rund zwei bis drei Tage, bis sie sich fallen lässt und sich nach einigen Monaten zur Nymphe häutet. Nach der Häutung tritt die Larve ins nächste Stadium über.

Die feuchtigkeitsbedürftige Larve findet man dicht am Erdboden und bis zu einer Höhe von etwa 10 cm. Hier trifft sie auf ihre bevorzugten Wirte: kleine Nager wie Rötelmäuse, Gelbhalsmäuse und Waldmäuse.

2. Stadium: Nymphe, geschlechtsneutral

Die Nymphe, jetzt mit vier Laufbeinpaaren, trägt nach der Häutung einen stabilen Chitin-Panzer. In der Regel überwintert die Nymphe im mitteleuropäischen Klima, bevor sie sich für die Weiterentwicklung zur geschlechtsreifen Zecke den zweiten Zwischenwirt sucht. Die zweite Blutmahlzeit nimmt die Nymphe bei größeren Nagetieren wie dem Eichhörnchen oder mittelgroßen Säugetieren wie Katzen, Hasen oder Füchsen ein. Nymphen stechen auch Menschen. Sobald sich die Nymphe ihren Platz auf dem Zwischenwirt ausgesucht und zugestochen hat, saugt sie sich für mehrere Tage mit einem breiartigen Gemisch aus Blut und Gewebe voll, lässt sich fallen und häutet sich zur adulten Zecke.

Nymphen steigen höher an den Pflanzen empor als Larven. Sie erreichen eine Höhe bis 50 cm über dem Boden und gelangen an größere Tiere.

3. Stadium: Adulte Zecke ♀ oder ♂

Nach der Häutung der Nymphe ist die adulte Zecke weiblich oder männlich ausgeprägt. Die ausgewachsene weibliche Zecke befällt große Wildtiere, Haustiere und Menschen für die letzte Blutmahlzeit. Der Saugvorgang eines ausgewachsenen Zecken-Weibchens dauert sieben bis elf Tage und das eigene Körpergewicht kann bis zum Hundertfachen zunehmen. Mittels Lockstoffen signalisiert das saugende Weibchen den adulten Männchen, dass es für die Fortpflanzung bereit ist. Bei der Paarung klettert das angelockte Männchen unter den Bauch des Weibchens, um ein Spermienpaket in deren Geschlechtöffnung abzugeben.

Eiablage

Das befruchtete, vollgesogene Weibchen lässt sich nach gut einer Woche vom Endwirt fallen und sucht sich am Boden einen geschützten Ort für die Eiablage. Die Eier werden mit einer wachsartigen Schutzschicht überzogen. Diese schützt das frische Ei vor dem Vertrocknen. Nach der Eiablage stirbt das Weibchen, der Kreislauf beginnt wieder von vorne.

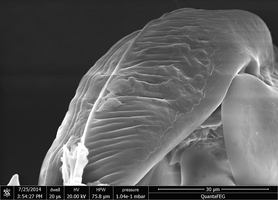

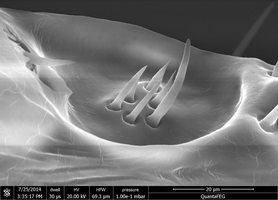

Bauplan der Zecke

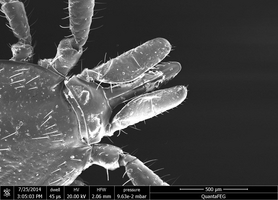

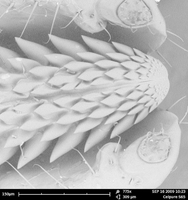

Stechrüssel und Haftorgan

Die Mundwerkzeuge der Zecke bestehen aus einem Stechapparat mit Stechrüssel (Hypostom), Kieferfühlern (Cheliceren) und Kiefertastern (Pedipalpen). Am Ende des Beins ist das Haftorgan mit zwei Klauen und einem Haftlappen angebracht. Die Krallen geben Halt auf rauen, der Haftlappen auf glatten, Oberflächen. Zum Auffinden des Wirts kommt das Hallersche Organ zum Einsatz. In der Grube am letzten Beinsegment des vordersten Beinpaares treten Sinnesborsten des einzigartigen und hoch sensiblen Organs hervor. Dieser Chemorezeptor nimmt Stoffe wie Ammoniak, Kohlendioxid, Milch- und Buttersäure wahr und erkennt sich nähernde Wirtstiere.

Als natürliche Feinde der Zecken sind bisher festgestellt worden:

- Pilzarten wie Metarhizium anisopliae und Beauveria bassiana, welche auf Zecken wachsen und diese abtöten.

- Fadenwürmer (Nematoden), die Zecken befallen und töten.

- Erzwespe (Ixodiphagus hookeri), die Eier in die Zecke ablegt. Geschlüpfte Wespenlarven fressen Zecken von innen her auf

Zecke gefunden?

Im Zuge eines aktuellen Forschungsprojektes sind Sie dazu eingeladen, sich als Citizen Scientist beim nationalen Zecken-Überwachungs-Programm zu beteiligen, indem Sie uns gefundene Zecken zukommen lassen. Diese werden bei uns durch Expert:innen mikroskopisch identifiziert, um die Spezies festzustellen. Ein Teil der erhaltenen Proben wird molekularbiologisch mittels PCR auf das Vorhandensein von Krankheitserregern untersucht. Dies hilft uns, laufend Daten über die Verbreitung von Zecken und deren Krankheitserreger aus ganz Österreich zu ermitteln. Die Ergebnisse werden regelmäßig veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Bestimmungen beim Gefahrguttransport mit der Post einzuhalten sind: Lebende Zecken dürfen nicht per Post versendet werden. Tote Zecken gelten als „Freigestellte veterinärmedizinische Probe“ und müssen entsprechend verpackt werden (siehe Gefahrgutbroschüre der Post). Ein Versand ist dann an folgende Anschrift möglich: AGES, Abteilung für Vector-borne Diseases, Währinger Straße 25a, 1090 Wien.

Lebende Zecken können nur an den gelisteten Abgabestandorten abgegeben werden (weitere Abgabestellen sind derzeit in Vorbereitung):

-

Wien: AGES, Währinger Straße 25a, 1090 Wien, z.H. Fr. Anna Schötta. Bitte direkt in die Zecken-Abgabe-Box rechts vom Eingang einwerfen (rund um die Uhr)

-

Niederösterreich: AGES, Robert Koch Gasse 17, 2340 Mödling, z.H. Hr. Dr. Georg Duscher

-

Oberösterreich: AGES, Wieningerstraße 8, 4020 Linz, Abgabemöglichkeit Mo-Do 7:30-15:30 und Fr 7:30-15:00

-

Salzburg: AGES, Innsbrucker Bundesstraße 47, 5020 Salzburg, Abgabemöglichkeit Mo-Do 8:00-16:00 Uhr und Fr 8:00-12:00 Uhr

-

Steiermark: AGES, Beethovenstraße 6, 8010 Graz, Abgabemöglichkeit Mo-Fr 7:00-15:00 Uhr bei der Anmeldung

-

Tirol: AGES, Technikerstraße 70, 6020 Innsbruck. Bitte den Pfeilen zum Probeneinwurf folgen (rund um die Uhr)

-

Kärnten: Landesmuseum Kärnten, Liberogasse 6, 9020 Klagenfurt. Zecken-Postkasten befindet sich am Zaun und ist rund um die Uhr zugänglich.

-

Vorarlberg: inatura, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, Abgabemöglichkeit zu den Öffnungszeiten täglich 10:00-18:00.

Bitte geben Sie uns bei der Zecken-Abgabe auch folgende Informationen bekannt:

- Datum (Fund- oder Entfernungsdatum)

- Postleitzahl und Ort/ Gegend des Zeckenfundes (so genau wie man es weiß und mitteilen möchte)

- Wurde die Zecke von einem Wirt (Mensch, Tier) entfernt? Wenn ja, von welchem?

Im Falle einer Zeckenabgabe, erklären Sie sich damit einverstanden, dass der genaue Fundort der Zecke für interne Zwecke vermerkt und die betroffene Region (nicht aber der genaue Fundort) in einer Österreich-Karte eingefärbt wird (Auflösung: NUTS3-Level). Bei Verdacht auf Vorliegen einer Hyalomma-Zecke („Riesenzecke“) ohne Möglichkeit diese abzugeben, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme und Foto der Zecke an unsere Email-Adresse zecken@ages.at.

Wir weisen darauf hin, dass es sich um ein Zeckenüberwachungsprojekt handelt und dass wir keine individuellen Ergebnisse der Zeckenuntersuchungen zur Verfügung stellen können. Der Nachweis von Pathogenen in Zecken ist kein Grund für antibiotische Behandlung.

Wie verpacke ich Zecken am besten?

Zecken müssen ausbruchssicher verpackt sein.

Zecken, die noch nicht vollgesogen – also noch „flach“ – sind, können einseitig mit Klebeband auf einem Blatt Papier fixiert werden.

Zecken, die bereits Blut gesaugt haben müssen in druckfesten starren Behältnissen eingepackt sein (z. B. kleine Gläschen, kleine Plastikschachteln, Schraubbehälter etc.).

Geben Sie die Zecke bitte zusammen mit der Information zu Datum, Fundort und ob sie von einem Wirt entfernt wurde (wenn ja, von welchem) in einem verschlossenen Kuvert ab (das gilt auch bei Abgabe in einer unserer Abgabestellen). Adressieren Sie dieses Kuvert an AGES GmbH, Abteilung für Vector-borne diseases – Zecken, Währinger Straße 25A, 1090 Wien.

Lebende Zecken dürfen nur an unseren Abgabestellen abgegeben, nicht aber mit der Post verschickt werden. Vor einem Versand per Post empfehlen wir daher, die Zecken über Nacht einzufrieren. Es besteht durch das vorübergehende Einfrieren auch die Möglichkeit, Zecken über einen längeren Zeitraum zu sammeln, und uns erst später zukommen zu lassen, sofern sie gut beschriftet sind.

In welchem Zustand sollte die Zecke sein?

Die für uns besten Zecken sind unbeschädigt, noch lebend und haben noch nicht zugestochen. Dann ist die Qualität für nachfolgende Untersuchung besten. Diese werden nach der morphologischen Spezies-Identifizierung auf jeden Fall auch molekularbiologisch auf Krankheitserreger untersucht. Auch inzwischen tote Zecken, die nicht zugestochen haben, sind für eine Untersuchung auf Borrelien geeignet.

Zecken, die zwar schon zugestochen haben, aber relativ unbeschädigt entfernt werden können, nehmen wir ebenfalls gerne an. Da bei einer frischen Blutmahlzeit auch das Blut des Wirtes vorhanden ist und eine Möglichkeit auf Beschädigung der Zecke besteht, wird nach der mikroskopischen Untersuchung und anhand der mitgeteilten Daten entschieden, ob die Zecke auch molekularbiologisch untersucht wird.

Komplett beschädigte Zecken (Zeckenkörper nicht mehr intakt, zerquetscht) sind für unsere Untersuchungen leider nicht geeignet. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Hyalomma Zecke („Riesenzecke“) ersuchen wir trotzdem bitte um ein Foto an zecken@ages.at. Wir melden uns dann so bald wie möglich zurück.

Wie bewahre ich die Zecke bis zur Abgabe auf?

Nachdem die Zecke gut verpackt wurde, können Sie sie bis zur Abgabe einige Tage bei Raumtemperatur aufbewahren. Am besten ist jedoch die Lagerung im Kühlschrank (4-8 °C). Bei mit Blut vollgesogenen Zecken (z. B. vom Haustier) ist der Kühlschrank auch deshalb besser, da eine mögliche Eiablage so etwas hinausgezögert werden kann.

Sollten Sie nicht in der Lage sein, Zecken innerhalb eines Monats bei uns abzugeben, können Sie diese bis zur Abgabe auch einfrieren (-20 °C). Ein wiederholtes Auftauen und wieder einfrieren soll unbedingt vermieden werden, da dies die Probenqualität beeinträchtigen kann. Bei kurzfristiger Lagerung ist der Kühlschrank zu bevorzugen.

Auf was wird die Zecke im Labor untersucht?

Das aktuelle Projekt beinhaltet ein Vektoren-Screening, um einerseits festzustellen, welche Zeckenarten wo und wann in Österreich vorkommen und andererseits ein Pathogen-Screening, das derzeit die molekularbiologische Untersuchung auf Borrelien umfasst. Dieses Pathogenscreening soll in Zukunft auch auf andere Krankheitserreger erweitert werden.

Ich habe immer wieder viele Zecken aus verschiedenen Regionen – kann ich über einen längeren Zeitraum sammeln und alle zusammen abgeben?

Die Zecken sollten für bestimmte Untersuchungen möglichst frisch sein (siehe Frage zur Aufbewahrung). Es besteht auch die Möglichkeit, Zecken direkt nach Wien zu schicken (Kontakt Zeckenstudie).

Sollten Sie über einen längeren Zeitraum (mehr als 1 Monat) Zecken sammeln, frieren Sie die Zecken in dieser Zeit ein (-20 °C). Es ist dann umso wichtiger, dass die Daten zu den Zecken gut zuordenbar sind. Schreiben Sie bitte dazu, falls Ihre Zecke bereits eingefroren war.

Warum soll man hier mitmachen?

Ihre Zecken-Spende ist absolut freiwillig und dient rein zu Forschungszwecken. Jede weitere Zecke hilft uns, Daten aus möglichst vielen verschiedenen Regionen in Österreich zu generieren. Durch Ihren Beitrag ist es uns möglich, auch für Ihre Region Daten zu generieren, die im Zuge der Studie auf unserer Homepage (unter „Zeckenstudie – Ergebnisse“) veröffentlicht werden.

Warum werden keine individuellen Einzelergebnisse mitgeteilt?

Ein Pathogen-Nachweis in einer Zecke hat keine medizinische Relevanz und sagt nichts über ein Infektionsrisiko aus. Selbst wenn eine Zecke positiv getestet wird, heißt das nicht, dass auch Pathogene übertragen wurden (z. B. könnte sie positiv sein, da „noch nichts“ übertragen wurde). Umgekehrt schließt ein negatives Ergebnis nicht aus, dass Pathogene übertragen wurden (und diese z. B. aufgrund der Blutmahlzeit nicht mehr in der Zecke nachweisbar sind). Deshalb sind Zecken, die noch gar nicht zugestochen haben, auch am besten für diese Studie geeignet, da das Ergebnis dann nicht durch eine Blutmahlzeit verfälscht wird. Die wirksamste Vorbeugung vor einer Infektion ist eine möglichst rasche Entfernung der Zecke.

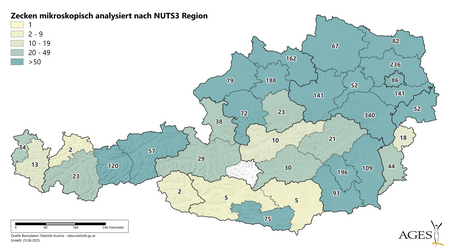

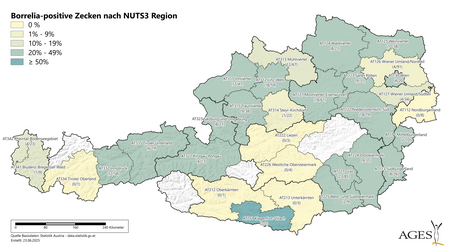

Zeckenstudie: Zwischenergebnisse

Die Ergebnisse des Jahres 2024 wurden in unserem Jahresbericht Zeckenmonitoring in Österreich 2024 zusammengefasst.

Mit Stichtag 20.6.2025 erreichten uns bereits über 2.650 Zecken. Wir danken allen Citizen Scientists und AGES-Kolleg:innen, welche uns sehr fleißig mit Zeckenspenden unterstützen!

Den größten Anteil der Zecken stellten wieder Zecken der Gattung Ixodes (95,1%), gefolgt von Dermacentor (4,4 %) und Haemaphysalis (0,4 %). Die meisten Zecken erhielten wir bisher aus aus Niederösterreich (40,0 % aller Zecken), gefolgt von Oberösterreich (19,8 %), der Steiermark (17,4 %), Tirol (7,7 %), Burgenland (4,3 %), Wien (3,3 %), Salzburg (2,5 %), Vorarlberg (1,8 %) und Kärnten (3,2 %).

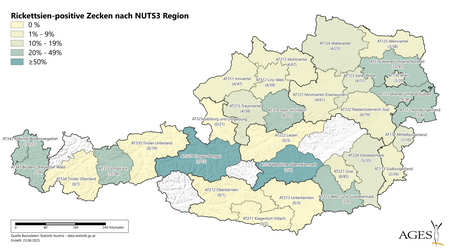

Insgesamt wurden heuer bereits folgende einheimische Zeckenspezies nachgewiesen: I. ricinus, I. hexagonus, D. reticulatus, D. marginatus und Ha. concinna. Bisher wurden 940 Zecken auf Borrelien untersucht. Davon waren 208 positiv (22,1 %). Rickettsien konnten in 15,6 % aller Zecken nachgewiesen werden. Es zeigen sich starke regionale Unterschiede (siehe Karte) bei den Infektionsraten.

Auch Anaplasma phagocytophilum (5,8 %), Candidatus Neoehrlichia mikurensis (2,0 %), und die Rückfallfieber-Borrelienart Borrelia miyamotoi (0,6 %) konnten heuer bereits nachgewiesen werden.

Bisher waren auch schon drei Riesenzecken (Hyalomma marginatum) dabei, welche in Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt standen. Zwei davon wurden bereits molekularbiologisch untersucht und wurden negativ auf das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber Virus getestet. Eine davon war jedoch positiv für das Bakterium Rickettsia aeschlimannii.

Lebensraum und Mythen

Zecke lauert in Bodennähe

Die Zecke fällt nicht von Bäumen, sondern lebt am Boden auf der niedrigen Vegetation. Dort lauert sie auf ein vorbeikommendes Tier oder einen Menschen. Geht der Wirt an der lauernden Zecke vorbei, lässt sie sich von der Pflanze abstreifen und klammert sich an. Das Risiko, eine Zecke abzustreifen, ist im Winter wesentlich kleiner als zwischen März und Oktober. Für Kinder besteht aufgrund ihres Naturells und ihrer Größe ein erhöhtes Risiko. Das liegt daran, dass Kinder gerne dort spielen, wo Zecken vorkommen: im Gestrüpp, an Waldrändern, im hohen Gras. Zecken lassen sich bei Kindern gerne im Kopfbereich nieder.

Bevorzugte Lebensbedingungen

Zecken werden das ganze Jahr hindurch gefunden, kommen aber im Frühjahr und Herbst häufiger vor. In den Sommer- und Winterperioden, wenn es zu heiß, zu trocken oder zu kalt ist, sucht die Zecke Schutz am Boden. Ist der Boden begrünt und mit einer Streuschicht aus abgestorbenen Materialien bedeckt, kann sich die Zecke gut halten. Zecken überleben kurzzeitiges Einfrieren bei minus 20 Grad Celsius. Sobald die Wetterbedingungen es erlauben, klettern sie wieder auf die Vegetation und lauern auf einen Wirt.

Zecken haben sich mit dem Klimawandel ausgebreitet. Die Höhengrenze von 1.000 Meter über dem Meeresspiegel existiert schon lange nicht mehr. Einzelne Fundstellen liegen höher als 1.500 Meter über dem Meeresspiegel.

Mythen über Zecken

"Zecken lassen sich von Bäumen auf ihre Opfer fallen."

Einerseits lassen sich Zecken vom Wirt/Mensch abstreifen, andererseits leben Zecken in Bodennähe und klettern selten über einen Meter in die Höhe. Weil Zecken nur kurze Distanzen zurücklegen, halten sie sich meist in Bodennähe auf und lauern auf Gräsern, Büschen und in der Krautschicht (erste Vegetationsschicht über dem Boden) auf Wirte für die nächste Blutmahlzeit. Mehr dazu finden Sie hier.

"Mit Öl, Butter und Klebstoff vorbehandelte Zecken lassen sich leichter entfernen."

Benutzen Sie nur eine spitz zulaufende Zeckenpinzette, einen Zeckenhaken oder lassen Sie die Zecke von einer Ärztin oder einem Arzt entfernen. Von einer chemischen Behandlung wird abgeraten, da Zecken nur sehr langsam ersticken und in dieser Zeit Krankheitserreger wie z.B. Borrelien übertragen werden können. Mehr dazu finden Sie hier.

"Ich kann mich nur in Risikogebieten mit einer durch Zecken übertragbaren Krankheit infizieren."

Auf den Zeckengefahrenkarten sind oft die FSME-Risikogebiete dargestellt. Das sind Gebiete, in denen Zecken besonders häufig den Erreger der Zecken-Enzephalitis in sich tragen. Aber überall, wo Zecken vorkommen, kann eine Zecke Krankheitserreger übertragen.

"Ich muss mich nur im Sommer vor Zecken schützen."

Stimmen Temperatur und Feuchtigkeit, kann die Zecke das ganze Jahr hindurch aktiv sein. In der Regel ist es den Zecken von Frühling bis Herbst am wohlsten und dann ist die Gefahr eines Zeckenstichs am größten. Zecken mögen Temperaturen von 10 bis 20 Grad Celsius und feuchtes Wetter. Mehr dazu finden Sie hier.

"Die Schutzimpfung wirkt gegen alle Zeckenkrankheiten."

Leider stimmt das nicht. Die Schutzimpfung schützt wirksam vor Infektionen mit dem Virus der Zecken-Enzephalitis. Vor der Infektion mit dem Borreliose-Bakterium schützt eine Zeckenimpfung aber nicht. Da nützen nur vorbeugende Schutzmaßnahmen wie die angepasste Kleidung, der Einsatz von Repellents und die Zeckenkontrolle während und nach dem Aufenthalt im Freien.

Downloads

Grafiken und Infoblätter

Kontakt

Leitung

Priv.-Doz. Dr. med. Mateusz Markowicz

- mateusz.markowicz@ages.at

- +43 5 0555-37204

-

Währinger Straße 25a

1090 Wien

Priv.-Doz. Dr. Georg Duscher

- georg.duscher@ages.at

- +43 50 5552 5408

-

Robert Koch Gasse 17

2340 Mödling

Fragen zur Zecken-Studie richten Sie bitte an zecken@ages.at

Aktualisiert: 11.07.2025