West-Nil-Virus

WNV

Steckbrief

Das West-Nil-Fieber wird durch das West-Nil-Virus (WNV) hervorgerufen. Das Virus wird durch Gelsen (Stechmücken der Gattung Culex) übertragen, als natürliches Reservoir fungieren Vögel (über 300 Vogelarten). Menschen und andere Säugetiere, insbesondere Pferde, können ebenfalls erkranken. Mensch und Pferd stellen jedoch eine Sackgasse für das Virus dar – sie können zwar erkranken, aber das Virus nicht auf andere Stechmücken übertragen. Das Virus kann somit weder von Pferd zu Pferd, noch von Pferd zu Mensch übertragen werden.

Vorkommen

Das West-Nil-Virus ist endemisch in verschiedenen Regionen wie Afrika, Israel, Westtürkei, Mittleren Osten, Indien, und Nord- und Mittelamerika. In Europa werden jedes Jahr Einzelfälle, aber auch saisonale Ausbrüche aus süd-, ost- und westeuropäischen Ländern gemeldet. In Europa wird das West-Nil-Virus hauptsächlich durch "einheimische" Gelsen-Arten übertragen.

Die Webseite des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gibt einen Überblick über die geographische Verteilung der Meldungen von West-Nil-Virus-Infektionen bei Mensch und Tier - ECDC - WNV Dashboard

Erregerreservoir

Das natürliche Reservoir von West-Nil-Virus sind Vögel, insbesondere Zugvögel (vor allem Passeriformes wie Rabenvögel und Sperlinge). Durch diese kann es über weite Entfernungen verschleppt werden. Greifvögel wie Habichte und Falken erkranken auch an West-Nil-Virus und sind in Zentraleuropa häufig Indikatortiere für eine Viruspräsenz.

Des weiteren können verschiedene Säugetiere (Affen, Pferde, Rinder, Ziegen, Schafe, Rotwild, Büffel, Kamelartige, Schweine, Hunde, Wölfe, Füchse, Bären, Katzen, Fledermäuse, Stinktiere, Eichhörnchen, Hasen und andere Nagetiere), Reptilien (Alligatoren, Schlangen), Amphibien sowie der Mensch infiziert werden. Säugetiere, Reptilien und Amphibien spielen als Endwirte keine bedeutende Rolle in der Weiterverbreitung des Virus.

Infektionsweg

Das West-Nil-Virus wird durch einen Stich einer infizierten Gelse übertragen. Das Virus kann von einer großen Anzahl verschiedener Gelsenarten übertragen werden, in Mitteleuropa hauptsächlich durch die heimische Gemeine Stechmücke

Inkubationszeit

2 bis 14 Tage

Symptomatik

80 % der Infektionen verlaufen asymptomatisch. 20 % der infizierten Patient:innen zeigen eine grippeähnliche Erkrankung, in Einzelfällen (bei 0,7 %) kommt es zur West-Nil-Virus-assozierten Meningoenzephalitis

Therapie

Die Behandlung von West-Nil-Fieber bei Mensch und Tieren ist rein symptomatisch, d. h. eine gegen das Virus gerichtete Medikation gibt es nicht

Vorbeugung

Einen in der Prävention einsetzbaren Impfstoff für den Menschen gibt es nicht. Als Vorbeugung gegen Infektionen sollten Gelsenstiche so gut wie möglich vermieden werden. Es gibt mehrere zugelassene Impfstoffe für Pferde. Pferde sind nach einer Grundimmunisierung regelmäßig mit einer Auffrischungsimpfung gemäß Herstellerangaben zu immunisieren.

Situation in Österreich

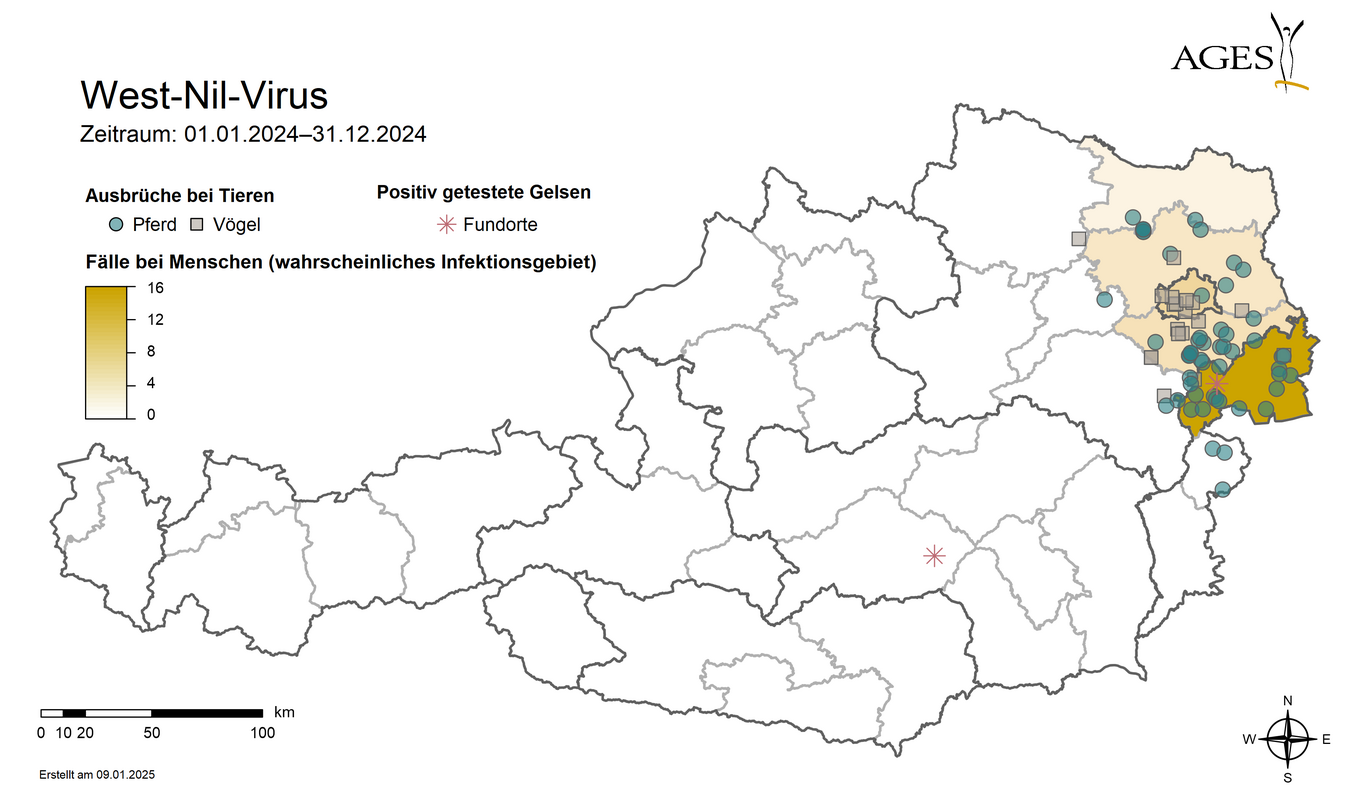

Im Jahr 2024 gab es im Vergleich zu den Vorjahren mehr West-Nil-Virus-Infektionen bei Menschen und Tieren. Die ersten Fälle bei Tieren traten zwei Monate früher als in vorangegangenen Jahren auf. Im Rahmen eines Überwachungsprogramms wurden auch Gelsen auf das West-Nil-Virus untersucht.

Anzahl von West-Nil-Virus-Nachweisen in Österreich (Stand 08.01.2025)

Die Anzahl der Nachweise beim Menschen beinhalten sowohl in Österreich als auch im Ausland erworbene Infektionen

West-Nil-Fieber-Fälle nach wahrscheinlichen Infektionsgebieten (NUTS 3-Region) im Jahr 2024

West-Nil-Virus-Ausbrüche bei Tieren 2024 nach Bundesland und Bezirk

Fachinformation Humanmedizin

Der Erreger des West-Nil-Fiebers ist das West-Nil-Virus (WNV). Das WNV ist ein behülltes RNA Virus, welches über Mückenstiche der Gattung Culex von infizierten Vögeln auf Menschen und Säugertiere übertragen wird. Sowohl der Mensch als auch das Pferd stellen als Fehlwirt eine Sackgasse für das Virus dar – sie fungieren daher als Endwirte, können zwar erkranken, aber das Virus nicht auf andere Stechmücken übertragen. Die WNV-Stämme werden in Subtypen 1 (WNV-1) und 2 (WNV-2) unterteilt.

Als mögliche Vektoren kommen eine Vielzahl verschiedener Mückenarten in Frage, vor allem die Gattungen Culex, Aedes und Ochlerotatus. In der Gattung Culex sind dies vor allem Culex quinquefasciatus, C. molestus, C. pipiens, C. restuans, C. salinarius und C. tarsalis. Culex pipiens, als Parasit von Vögeln und Mensch, ist einer der möglichen Vektoren in der Übertragungskette vom Tier zum Mensch bzw. Vogel zum Säuger. Das Virus kann in der Stechmücke Culex den Winter überdauern und im Folgejahr im Frühling einen Vermehrungszyklus in der Mücke durchmachen. Nach 10-15 Tagen Inkubation in der Mücke wird das WNV durch Stechen weitergegeben. Die Virustransmission soll auch über direkten Kontakt erfolgen. Die Bedeutung der oralen bzw. fäkalen Übertragung ist noch unbekannt; die Aufnahme des Virus über Aerosole ist ebenfalls in Diskussion.

Symptomatik

80 % der Infektionen verlaufen asymptomatisch. 20 % der infizierten Patient:innen zeigen grippeähnliche Symptome mit plötzlichem, hohem Fieber (= leichtes West-Nil-Fieber), Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Symptome, eventuell Schnupfensymptome, Lymphknotenschwellungen und Hautflecken. Die Inkubationszeit beträgt 2-8 Tage. Innerhalb von 7-10 Tagen erfolgt meist ein Abklingen der wichtigsten Symptome.

In Einzelfällen (bei 0,7 %) kommt es zur West-Nil-Meningitis oder -Enzephalitis. Neuroinvasive Störungen mit Bewusstseinstrübung, Koordinationsstörungen, Schluckbeschwerden, extreme Müdigkeit und Schwindel kombiniert mit Verhaltens- und Persönlichkeitsänderungen sind typische Anzeichen. Hepatitis, Myokarditis, Nephritis, Pankreatitis und Splenomegalie gekoppelt mit einer langen Rekonvaleszenz sind die Folge. Immunschwache Patient:innen und Personen über 50 Jahre haben ein höheres Risiko, die schwere Form der Krankheit zu entwickeln.

Im Jahr 2014 wurde West-Nil-Virus erstmalig bei einer Blutspenderin in Österreich diagnostiziert. 2015 fanden sich acht weitere Fälle, darunter fünf Blutspender. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist äußerst selten, die Übertragung durch Bluttransfusion, durch Organtransplantation, intrauterine Exposition und/oder Stillen ist jedoch möglich.

Das Risiko, sich in Österreich anzustecken und an West-Nil-Fieber zu erkranken, ist derzeit noch sehr gering. Da die Übertragung durch Stechmücken erfolgt, treten West-Nil-Virus-Infektionen in den Sommermonaten auf. In Österreich wurden zwischen 2010 und 2022 insgesamt 55 im Inland erworbene West-Nil-Virus-Fälle bestätigt. Die wahrscheinlichen Ansteckungsorte sind in Wien, Niederösterreich und im Burgenland zu finden. Im Jahr 2023 wurde ein positiver Fall beim Menschen gemeldet, 2024 waren es 36. In Österreich gab es bislang keinen Todesfall beim Menschen.

Humandiagnostik

Nationale Referenzzentrale für Flavivirus-Infektionen beim Menschen

Department für Virologie, Medizinische Universität Wien

Kinderspitalgasse 15, 1095 Wien

Tel: +43 1 40 160 65517

Fachinformation Veterinärmedizin

Bei Tieren wurden in Österreich erstmals 2008 klinische WNV-Infektionen bei Greifvögeln nachgewiesen. Seit diesem Zeitpunkt wurden im Rahmen eines Überwachungsprogrammes weiterhin sporadisch WNV-2 Fälle bei Greifvögeln (Falconiformes), Sperlingsvögeln (Passeriformes) und Rabenvögeln (Corvidae, Raben und Krähen), die eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Erregers spielen, detektiert. Seit 2011 läuft ein Überwachungsprogramm über das gesamte Bundesgebiet für WNV-spezifische Antikörper bei Pferden.

Die ersten klinischen WNV-Infektionen bei Pferden wurden in Österreich erstmals im Sommer 2016 nachgewiesen. Danach traten weitere Fälle in den Jahren 2017 bis 2020 und 2023 bis 2024 auf.

In Österreich zeigte sich 2024 eine frühere und intensivere Aktivität des WNV im Vergleich zu den Vorjahren. Der erste Nachweis 2024 erfolgte fast zwei Monate früher als im Jahr 2023 (Ende September 2023 bei einem Uhu in Wien). Ende Juli wurde bei einer Nebelkrähe aus dem Burgenland (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) das WNV-2 nachgewiesen. Besonders in Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, Burgenland) wurden vermehrt Infektionen bei Menschen und Tieren gemeldet. Angesichts der günstigen Wetterbedingungen für die Übertragung des WNV in der EU wurden in den Monaten von August bis November 2024 weitere Fälle bei Pferden und Vögeln detektiert. Der letzte Fall beim Pferd wurde Mitte November 2024 gemeldet.

Informationen zu den West-Nil-Fieber-Fällen bei Tieren sind im monatlichen Tierseuchenradar verfügbar.

Mit dem Gelsen-Monitoring der AGES zur Überwachung von Vektoren (Überträgern) von humanpathogenen Viren wie z. B. dem West-Nil-Virus werden an vordefinierten Standorten Stechmücken gesammelt und klassifiziert. Mittels molekularbiologischer Methoden wird gezielt die Durchseuchungsrate der Gelsenpopulationen mit West-Nil-Virus und anderen Erregern bestimmt.

Symptomatik bei Vögeln

Vögel zeigen meist wenige oder keine klinischen Symptome, eventuell werden ZNS-Symptome mit entsprechenden Begleitsymptomen diagnostiziert: Lethargie, Koordinationsschwierigkeiten, Ataxie, Depression, Schiefhals, Opisthotonus und Blutungen in Schnabel- und Kloakenregion. Junge Vögel (1-11 Tage alte Hühnerküken, Gänseküken) zeigen im Gegensatz zu älteren Tieren eine wesentlich stärker ausgeprägte Virämie. Eine hohe Mortalität findet sich bei Krähen und anderen Rabenvögel. Bei toten Vögeln werden häufig Myokarditiden und Enzephalitiden diagnostiziert. Experimentell infizierte Hühner und Truthähne zeigten keine Symptomatik. Symptome bei Gänsen waren Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, depressives Verhalten, Myokarditis und neurologische Störungen. Rhythmische seitwärts gerichtete Kopfbewegungen („seitwärts Pendeln“) waren häufig zu sehen.

Symptomatik bei Säugetieren

Pferde haben ein höheres Infektionsrisiko als Menschen, daher treten in einem betroffenen Gebiet klinische Erkrankungen bei Pferden in der Regel früher auf. Die Krankheit verläuft in 90 % der Fälle asymptomatisch. Die klinischen Anzeichen beim Pferd sind oftmals unspezifisch und ähneln jenen anderer v. a. ZNS-Erkrankungen. Häufig sind Symptome wie Fieber, milde Ataxie, Depressionen oder Lethargie, Abstützen des Kopfes, Schwäche der Hinterhand, allgemeine Muskelschwäche, Appetitlosigkeit, Sehstörungen, partielle Lähmungen, Krämpfe und Koma. Bei klinisch erkrankten Pferden verläuft die Infektion bei bis zu 40 % der Tiere letal.

Bei Hunden und Katzen ist der Verlauf der Krankheit in der Regel symptomlos. Es ist kein Fall einer direkten Hund- bzw. Katze-Mensch-Übertragung bekannt.

Bei Schafen treten neurologische Störungen, Ataxie, Fieber sowie Verhaltensstörungen (Zähneknirschen, Depression) auf. Bei Mutterschafen kann es zum Abortus bzw. zur Totgeburt kommen. Der Tod kann auch bei jungen Lämmern kurz nach der Geburt eintreten. Infizierte Mutterschafe können sterben.

Therapie und Prophylaxe

Die spezifische Therapie einer WNV-Infektion ist derzeit nicht möglich. Klinisch erkrankte Pferde bedürfen einer allgemeinen intensivmedizinischen Betreuung mit symptomatischer Therapie.

Zur Prophylaxe sind seit 2011 in Österreich zugelassene Impfstoffe gegen das West-Nil-Virus für Pferde verfügbar. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen im Abstand von drei bis fünf Wochen, danach sind jährliche Auffrischungsimpfungen erforderlich. Ein Schutz vor einer Infektion besteht frühestens zwei bis drei Wochen nach der zweiten Impfung.

Neben international startenden Turnierpferden sollten auch Freizeitpferde ausreichend gegen diese gefährliche Krankheit geschützt werden– oft genügen hierbei schon sehr einfache Maßnahmen:

- Verbringen der Pferde in den Stall zu bestimmten Zeiten, während die Insekten besonders aktiv sind (Morgen- und Abenddämmerung

- Einsatz von Mückenrepellentien an den Tieren selbst, die für Pferde geeignet und zugelassen kommerziell am Markt verfügbar sind

- Anbringen von Mückengittern und Insektenschutzlampen im Stall

Gelsenbrutstätten wie stehende Gewässer auf dem Grundstück sollten vermieden werden. Stehende seichte Pfützen, wie man sie z. B. oft in gebrauchten Reifen, in der Nähe von Misthaufen oder von Entwässerungsanlagen vorfindet, sind ideale Brutstätten für alle Arten von Gelsen.

In einen Pferdestall sollten möglichst keine Vögel einfliegen können bzw. im selben Stallraum Hühner gehalten werden, da diese auch eine Infektionsquelle darstellen können.

Veterinärdiagnostik

Eine klinische WNV-Enzephalitis wird mit direkten und indirekten Nachweismethoden bestätigt. Als Probenmaterial sind geeignet:

- Serum (IgG- und IgM-ELISA, SNT)

- Harn (RT-PCR)

- Liquor (RT-PCR)

- Organmaterial (inkl. ZNS)

Indirekter Nachweis einer WNV-Infektion aus Serum:

Für die Untersuchung von Pferdeseren werden ein Immunglobulin G (IgG) ELISA, der Antikörper gegen Flaviviren detektiert, sowie ein WNV-IgG spezifischer ELISA-Test verwendet. Ein WNV-IgM Elisa wird zum Nachweis von Akutantikörpern eingesetzt, und ein spezifischer WNV-Serumneutralisationstests wird für eine exakte Titerbestimmung von Antikörpern gegen WNV durchgeführt.

Werden Antikörper gefunden, muss sichergestellt sein, dass es sich nicht um Impf-Antikörper handelt (Impfnachweis des Pferdes, WNV-Antikörper-Titeranstieg in paarigen Serumproben) bzw. ob sich das untersuchte Tier vor der Untersuchung in gefährdeten Gebieten im Ausland (Turniersport) aufgehalten hat. Nur so kann eine autochthone Infektion von Pferden in Österreich mit großer Sicherheit ausgeschlossen bzw. bestätigt werden.

Der Virusnachweis einer WNV-Infektion bei fatalen bzw. progressiven Fällen von WNV-Enzephalitis wird neben neuropathohistologischer Untersuchung zusätzlich mit direkten Nachweismethoden (Real-time RT-PCR, Sequenzierung ggf. Virusisolierung und Immunhistochemie) bestätigt.

Aus dem Organmaterial toter Tiere wird eine WNV-PCR Untersuchung durchgeführt und im positiven Fall mittels zusätzlichen WNV-Subtypisierungsmethoden beziehungsweise einer Sequenzierung des WNV-Stammes bestätigt.

Bei klinischem Verdacht einer Enzephalitis bei Equiden soll aufgrund der AHL-Meldepflicht (Kategorie E-Seuche) eine WNV-Infektion zeitnah abgeklärt werden. Bei akuter Erkrankung empfiehlt sich die Einsendung von Blut- und Harnproben. Bei progressiven Verlaufsformen mit infauster Prognose bzw. mit fatalem Ausgang sollte das ZNS der betroffenen Tiere am Nationalen Referenzlabor weiter untersucht werden. Aufgrund des zoonotischen Potenzials der meisten differenzialdiagnostisch in Betracht zu ziehenden Erreger sollte hierfür der Kopf (unter Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen) abgesetzt und eingeschickt werden.

Die wichtigsten Differenzialdiagnosen sind Infektionen mit Flaviviren wie FSME (TBEV) und japanische Encephalitis (JEV), Infektionen mit Varicellovirus Equidalpha 1 (vormals Equines Herpes Virus 1, EHV-1) and/oder Varicellovirus Equidalpha 4 (vormals Equines Herpes Virus 4, EHV-4), Bornasche Krankheit und Tollwut. Ergeben sich molekularbiologisch und histopathologisch Hinweise auf das Vorliegen von viral bedingten amerikanischen Equinen Enzephalitiden (Eastern equine encephalitis virus (EEEV), Western equine encephalitis virus (WEEV) oder Venezuelan equine encephalitis Virus (VEEV)) werden die Proben an das Europäische Referenzlabor in Frankreich weitergeleitet.

Bei Vögeln sollten differenzialdiagnostisch in erster Linie hochpathogene Aviäre Influenza- und Newcastle-Disease-Viren sowie septikämisch verlaufende bakterielle Infektionen in Erwägung gezogen werden.

Kontakt

Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

- vetmed.moedling@ages.at

- +43 50 555-38112

-

Robert Koch-Gasse 17

2340 Mödling

Downloads

Aktualisiert: 12.05.2025