Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche

Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten hygienisch einwandfreie Lebensmittel und die Lebensmittelindustrie legt großen Wert auf die Qualität ihrer Produkte. Erkranken Menschen dennoch durch den Verzehr von mit Krankheitserregern verunreinigten Lebensmitteln, sollte versucht werden, die Ursachen herauszufinden.

In Einzelfällen ist es in der Regel nicht möglich, die Ursache der Krankheit in der Vielfalt der verzehrten Lebensmittel zu finden. Bei Gruppenkrankheiten, so genannten lebensmittelbedingten Ausbrüchen, besteht jedoch eine bessere Chance, das Lebensmittel zu finden, das als Übertragungsvehikel für den Krankheitserreger diente, indem charakteristische Ähnlichkeiten zwischen den Fällen herausgearbeitet werden.

Definition: Ein lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch wird im Zoonosengesetz 2005 wie folgt definiert: Das unter gegebenen Umständen festgestellte Auftreten einer mit demselben Lebensmittel oder mit demselben Lebensmittelunternehmen in Zusammenhang stehenden oder wahrscheinlich in Zusammenhang stehenden Krankheit und/oder Infektion in mindestens zwei Fällen beim Menschen oder eine Situation, in der sich die festgestellten Fälle stärker häufen als erwartet.

Situation 2024

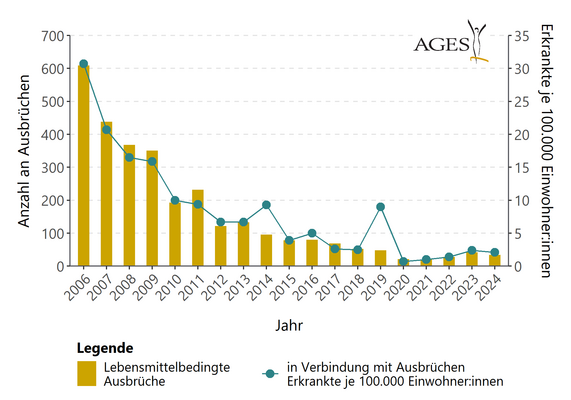

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 34 lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche gemeldet, um 8 weniger als im Jahr 2023. In Summe waren 194 Personen von den Ausbrüchen betroffen, ähnlich viel wie im Jahr 2023 (222 Personen), jedoch deutlich weniger als 2019 (793 Personen) zu Vor-Corona-Zeiten. 77 Personen mussten in Verbindung mit den Ausbrüchen hospitalisiert werden (2023: 38, 2022: 57, 2021: 27, 2020: 17, 2019: 159); es gab zwei Todesfälle (2023: 1 Todesfall, 2022: 4 Todesfälle, 2021: 2 Todesfälle, 2020: kein Todesfall, 2019: ein Todesfall). Die durchschnittliche Personenanzahl pro Ausbruch war 5,7 und betraf zwischen zwei und 28 Personen im jeweiligen Ausbruch.

Die Anzahl der allgemeinen Ausbrüche im Jahr 2024 (inkl. drei internationalen Ausbrüchen und zwei Ausbrüchen, die vom Jahr 2023 andauerten) war 18 (53 %), jene der Anzahl an Haushaltsausbrüchen 10 (29 %) und zudem sechs Ausbrüche mit unbekanntem Status.

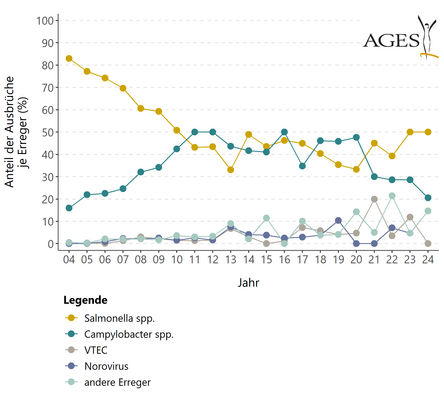

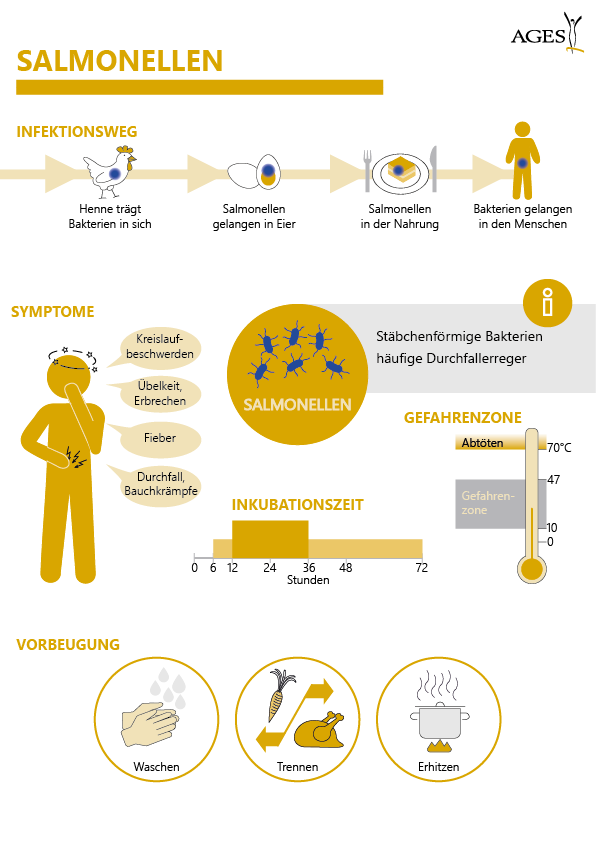

Als häufigstes Ausbruchsagens trat Salmonella in Erscheinung (17 Ausbrüche, 118 Betroffene, ein Todesfall). An zweiter Stelle liegt Campylobacter (7 Ausbrüche, 16 Fälle), danach folgten fünf Ausbrüche durch Norovirus (46 Personen) und jeweils ein Ausbruch verursacht durch nicht typisierten E. coli (drei Personen), durch Listeria monocytogenes (vier Personen, ein Todesfall), durch Yersinia enterocolitica (2 Fälle), durch Shigella flexneri (2 Fälle) und durch Hepatitis A Virus (3 Fälle).

Ein wichtiger Ausbruch mit starker Evidenz war ein länderübergreifender Ausbruch verursacht durch Salmonella Strathcona ST2559 CT3910 und betraf 24 Personen (4 Hospitalisationen) bereits im Jahr 2023. Dieser Ausbruch dauert auch im Jahr 2024 an und in Österreich waren 26 Personen involviert. Insgesamt traten 232 Fälle in 16 EU/EEA-Staaten sowie Großbritannien auf. Die verdächtigten Lebensmittel waren Kirschtomaten aus einem Betrieb in Italien (European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, 2024. Prolonged multi-country outbreak of Salmonella Strathcona ST2559 possibly linked to consumption of tomatoes – 12 November 2024).

Ein zweiter wichtiger Ausbruch mit starker Evidenz war ein europaweiter Ausbruch, der durch Salmonella Umbilo ST 2014 CT 24675 verursacht wurde und zu 20 infizierten Personen (2 Hospitalisationen) in Österreich führte. Insgesamt traten über 200 Fälle in verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten auf. Die kontaminierten Lebensmittel waren Rucola und Babyspinat von einem Produzenten aus Italien (Multinational investigation of a Salmonella Umbilo outbreak reveals rocket salad and baby spinach as the likely infection vehicles, Europe, 2024).

Im Jahr 2024 wurde in Österreich ein allgemeiner lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch mit starker Evidenz - verursacht durch L. monocytogenes Sg IIa/ST101/CT7699 ins EMS gemeldet: vier Personen waren betroffen, alle mussten ins Krankenhaus aufgenommen werden und eine Person verstarb. Die verantwortlichen Lebensmittel waren kontaminierte Fleischprodukte. Bereits im Jahr 2023 hatte sich eine Person daran infiziert.

Eine besonders hohe Anzahl an Ausbrüchen steht 2024 mit Auslandsaufenthalten in Verbindung (8 Ausbrüche verursacht durch Salmonellen, 1 Ausbruch durch Campylobacter und 1 Ausbruch durch Shigella flexneri).

| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| lebensmittelbedingte Ausbrüche | 609 | 438 | 368 | 351 | 193 | 232 | 122 | 133 | 96 | 78 | 80 | 69 | 52 | 48 | 21 | 20 | 28 | 42 | 34 |

| - davon durch Salmonellen | 452 | 305 | 223 | 208 | 98 | 100 | 53 | 44 | 47 | 34 | 37 | 31 | 21 | 17 | 7 | 9 | 11 | 21 | 17 |

| - davon durch Campylobacter7 | 137 | 108 | 118 | 120 | 82 | 116 | 61 | 58 | 40 | 32 | 40 | 24 | 24 | 22 | 10 | 6 | 8 | 12 | 7 |

| Anzahl der Erkrankten (in Verbindung mit lebensmittelbedingten Ausbrüchen) | 2.530 | 1.715 | 1.376 | 1.330 | 838 | 789 | 561 | 568 | 790 | 333 | 436 | 227 | 222 | 793 | 67 | 92 | 128 | 222 | 194 |

| - in Verbindung mit Ausbrüchen Erkrankte je 100.000 Bewohner | 30,7 | 20,7 | 16,5 | 15,9 | 10,0 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 9,3 | 3,9 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 9,0 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 2,1 |

| - davon im Krankenhaus behandelt | 493 | 286 | 338 | 223 | 155 | 179 | 97 | 108 | 121 | 86 | 68 | 56 | 58 | 159 | 17 | 27 | 57 | 38 | 77 |

| - Anzahl der Todesfälle | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |

Arten von Ausbrüchen

Auf Basis des österreichischen Zoonosengesetzes sammeln wir jährlich die Ausbruchsdaten und leiten diese an die EU weiter. Für diese Berichterstattung ergeben sich bestimmte Klassifizierungen: Ausbrüche, bei denen nur Mitglieder eines einzigen Haushaltes betroffen sind, werden als Haushaltsausbruch gewertet. Sind Personen aus mehreren Haushalten betroffen, wird dies als allgemeiner Ausbruch gezählt. Den Großteil (ca. 75 %) machen jedes Jahr Haushaltsausbrüche aus, weil es häufig nicht gelingt, Erkrankungsfälle verschiedener Haushaltsausbrüche epidemiologisch durch Identifizierung eines einzigen ursächlichen Lebensmittels miteinander in Verbindung zu setzen.

Ausbruchsabklärung

Das Ziel der Ausbruchserhebung ist es, nicht nur den gerade stattfindenden Ausbruch zu stoppen, sondern vor allem derartige Erkrankungen in der Zukunft generell zu verhindern.

Durch detaillierte und systematische Suche kann es gelingen, sowohl das Infektionsvehikel, also jenes Lebensmittel, welches das infektiöse Agens zum Menschen übertrug, und das Reservoir, das den Lebensraum darstellt, in dem ein infektiöses Agens normalerweise lebt, ausfindig zu machen. Nur dann ist es möglich, zielgerichtete und sinnvolle Interventionen zu setzen. Diese Maßnahmen sollen darin resultieren, dass die Ausbruchsursache, nämlich der Infektionserreger, aus der Lebensmittelkette eliminiert wird und die Konsumenten diesem Agens nicht mehr ausgesetzt sind.

Schön zeigt sich das präventivmedizinische Potential einer Ausbruchsabklärung an folgendem historischen Beispiel: Im Juli 2004 ist es gelungen, einen lebensmittelbedingten Ausbruch, verursacht durch Salmonella Enteritidis Phagentyp 36, einem in Österreich sehr seltenen Salmonellentypen, von dem 38 Personen in vier Bundesländern betroffen waren, abzuklären und auf eine Legehennenherde zurückzuführen. Die Herde wurde ausgemerzt, der Betrieb gründlich gereinigt und desinfiziert; anschließend wurden neue Legehennen eingestallt. Aufgrund dieser getroffenen Maßnahmen ist in Österreich seitdem kein einziger weiterer Erkrankungsfall durch Salmonella Enteritidis Phagentyp 36 bekannt geworden.

Über das EMS, ein flächendeckendes Surveillance-System, werden seit 2009 bakterielle und virale Lebensmittelinfektionen und -vergiftungen gemeldet. Diese Meldezahlen müssen jedoch differenziert betrachtet werden: Zahlreiche Faktoren können zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Erkrankungszahlen führen („underdetection/underreporting“). Je nach Erreger ist die Datenlage oft unterschiedlich gut: Für Salmonellen beispielsweise liegen Daten aus europaweiten Grundlagenstudien, Überwachungs- und Bekämpfungsprogrammen vor. Der Rückgang von Salmonellose-Erkrankungen ist ein Effekt von Maßnahmen, die aufgrund dieser Datenlage durchgeführt werden. Toxoplasmose hingegen ist nicht meldepflichtig, obwohl neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf einen Zusammenhang mit Lebensmittel hinweisen. All diese Faktoren müssen bei der Einschätzung der tatsächlichen Bedeutung einer Krankheit für die öffentliche Gesundheit berücksichtigt werden.

Durchführung

Gemäß den Bestimmungen des Epidemiegesetzes haben die lokal zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde durch die ihnen zur Verfügung stehenden Amtsärztinnen und Amtsärzte über jede Anzeige sowie über je den Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit – und damit auch im Falle von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen – unverzüglich die zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten. Darüber hinaus verpflichtet das Zoonosengesetz 2005 die jeweils zuständigen Behörden, lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche zu untersuchen und soweit möglich dabei angemessene epidemiologische und mikrobiologische Untersuchungen durchzuführen.

Die Behörden haben dabei die Möglichkeit Experten hinzu zu ziehen. Eine bloße Verstärkung von ungezielten Lebensmittelbeprobungen hat sich in der Vergangenheit wiederholt als nicht zielführend erwiesen. Bei vielen Ausbrüchen steht zum Zeitpunkt der Erhebungen das ursächliche Lebensmittel (bzw. die betroffene kontaminierte Charge des ursächlichen Produkts) für mikrobiologische Untersuchungen nicht mehr zur Verfügung.

Eine epidemiologische Studie kann in diesen Fällen Erkenntnisse bringen, die präventive Maßnahmen zur Vermeidung ähnlicher Zwischenfälle in der Zukunft ermöglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus erfolgreich abgeklärten nationalen und internationalen Ausbrüchen der letzten Jahre haben die Notwendigkeit und den Nutzen von epidemiologischen Abklärungen außer Frage gestellt.

Themenbericht Lebensmittelbedingte Infektionskrankheiten 2016

In die Überwachung der Lebensmittelkette sind viele Behörden und Institutionen aus unterschiedlichen Fachgebieten involviert. Aufgrund der Komplexität und der teils unterschiedlichen Zielsetzungen ist eine umfassende, gemeinsame Betrachtung unbedingt notwendig. Der 4. Bericht aus der Reihe AGES Wissen Aktuell, "Lebensmittelbedingte Infektionskrankheiten", bietet diese Zusammenschau. Darüber hinaus wird beschrieben, welche Ursachen zu einer Kontamination tierischer Lebensmittel mit bestimmten Erregern führen können und welche Maßnahmen für eine Reduktion sowohl von Seiten der ProduzentInnen als auch der KonsumentInnen möglich sind.

In Österreich werden jedes Jahr rund 8.000 lebensmittelbedingte Erkrankungen im nationalen epidemiologischen Meldesystem (EMS) erfasst. Nach Definition der WHO sind durch Lebensmittel verursachte Infektionskrankheiten „Krankheiten infektiöser oder toxischer Natur, die tatsächlich oder wahrscheinlich auf den Verzehr von Lebensmitteln oder Wasser zurückgeführt werden können“.

Insgesamt sind über 250 Erreger und Toxine bekannt, die derartige Erkrankungen verursachen können. Der vorliegende Bericht beschränkt sich auf 20 Erreger, die in Österreich von Bedeutung sind (Campylobacter, Clostridium difficile, EHEC/VTEC, Listerien, Salmonellen, Shigella, Vibrionen, Yersinien, Noroviren, Rotaviren, Sapoviren, Hepatitisviren, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis, Giardia und die Toxinbildner Staphyloccus aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens). Erreger, die in Österreich so gut wie nicht vorkommen bzw. nur als Reisekrankheiten auftreten, wurden nicht berücksichtigt.

Downloads

Aktualisiert: 11.07.2025