Zukunft Biene

Das Forschungs-Projekt "Zukunft Biene" hat die Bienengesundheit in Österreich und den Einfluss der landwirtschaftlichen Produktion, der Imkerei und der Witterungsverhältnisse auf Völker- und Bienenverluste erforscht. Imkerinnen und Imker waren intensiv eingebunden, um für Imkerei und Landwirtschaft praxisrelevante Fragestellungen zu bearbeiten und aus den Ergebnissen Schlussfolgerungen und Maßnahmen ableiten zu können. Unsere Arbeitsschwerpunkte waren Landnutzung und Winterverluste, Ursachenforschung zu Völker- und Bienenverlusten (Beobachtungsstudie, Vergiftungsverdachtsfälle) sowie Trachtpflanzendiversität (Pollenanalysen).

Ausgangslage

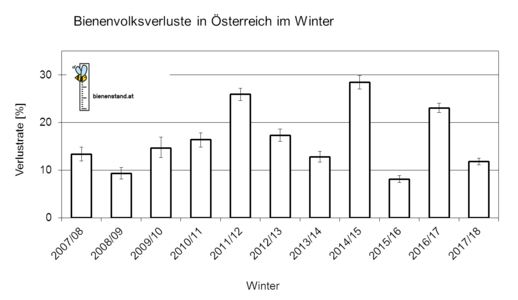

Gesunde Bienen sind für eine intakte Natur und für die Landwirtschaft in Österreich unverzichtbar. In Österreich gibt es rund 27.000 Imkerinnen und Imker mit in Summe rund 350.000 Bienenvölkern. Die Anzahl der Bienenvölker ist in Österreich seit 2003 weitgehend stabil. Die Wintersterblichkeit variiert sehr stark und lag in den letzten Jahren zwischen 8 und 28 Prozent. Der Großteil dieser Ausfälle konnte im jeweils darauffolgenden Jahr durch intensive Anstrengungen der Imkerinnen und Imker zur Vermehrung der überlebenden Völker wieder ausgeglichen werden. Für den Bienenschutz und die Imkerei ist die Zusammenarbeit aller Sektoren, die Einfluss auf das Wohlergehen der Bienen haben oder aus deren Bestäubungstätigkeit Nutzen ziehen, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Erkenntnisse dieses Projektes unterstützen die Akteurinnen und Akteure dabei, die Bienenvölker gesund zu erhalten und Verluste zu reduzieren.

Um die Ursachen für Wintersterblichkeit und die Auswirkungen verschiedener Einflüsse auf die Bienenvölker zu erforschen, wurde das Forschungsprojekt "Zukunft Biene - Grundlagenforschungsprojekt zur Förderung des Bienenschutzes und der Bienengesundheit“ vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML, vormals BMLRT) gemeinsam mit den Bundesländern und dem Dachverband der österreichischen Imker "Biene Österreich" beauftragt und finanziert. Inklusive der Eigenleistungen der Karl-Franzens-Universität Graz sowie unserer Eigenleistungen wurden knapp 2,5 Millionen Euro investiert. Das Projekt wurde von Forscherinnen und Forschern der Universität Graz in Zusammenarbeit mit uns durchgeführt. Die Gesamtprojektleitung lag bei Univ.-Prof. Dr. Karl Crailsheim von der Universität Graz.

Ergebnisse

Im Fokus des Forschungsprojekts standen die Wintersterblichkeit sowie wesentliche Einflussfaktoren auf die Bienengesundheit wie Varroamilbe, Viren und andere Krankheiten, Wetter, Ernährung, Betriebsweise der Imkerinnen und Imker sowie aus unterschiedlichen Quellen stammende chemische Substanzen (z.B. Pflanzenschutzmittel, Biozide, Tierarzneimittel).

- Die Forschungsergebnisse ergaben einen überwiegend positiven Gesundheitszustand der untersuchten Völker. Zwischen den Winterverlusten und der Belastung durch die Varroamilbe, die als Parasit an Honigbienen und deren Brut lebt, wurde ein eindeutiger Zusammenhang festgestellt.

- Als weitere Einflussfaktoren wurden klimatische Bedingungen, das Umfeld des Bienenstandes (Vegetation und Art der Landnutzung), die imkerliche Erfahrung, die Volksstärke und das Alter der Bienenköniginnen festgestellt.

- Laboruntersuchungen führten die bedeutsame und sehr spezielle Funktion des Immunsystemes der Honigbiene und dessen Beeinflussbarkeit durch Pestizide vor Augen.

- Gesundheits- und Rückstandsuntersuchungen im Rahmen einer österreichweiten Studie zur Ursachenforschung von Wintersterblichkeit vertieften den Praxisbezug dieses Projektes. Zwischen den Winterverlusten im untersuchten Zeitraum und der Kontamination des Bienenbrotes mit Pestiziden im vorangegangenen Herbst bestand kein signifikanter Zusammenhang. Zwischen Winterverlusten und der Infektion mit dem Flügeldeformationsvirus wurde ein positiver Zusammenhang festgestellt.

- Das Ergebnis der Untersuchung von gemeldeten Vergiftungsverdachtsfällen zeigte, dass die Exposition gegenüber bienenschädlichen Stoffen ein Risiko für Bienenverluste darstellt.

Empfehlungen

Aus den Ergebnissen des Projektes lassen sich sowohl für die Imkerinnen und Imker, als auch für die verschiedenen Arten der Landnutzung und für den Einsatz von Pestiziden zur Abwehr diverser Schadorganismen konkrete Empfehlungen ableiten:

- Die Studie zeigt, dass die Varroamilbe in Kombination mit bestimmten Bienenviren im Beobachtungszeitraum den mit Abstand größten Einfluss auf die Bienengesundheit hatte. Eine rechtzeitige, wirksame Reduktion des Varroabefalles durch den Imker/die Imkerin ist daher eine unumgängliche Maßnahme zur Sicherung der Bienengesundheit sowie der Reduktion von Winterverlusten.

- Weitere wichtige unterstützende Maßnahmen des Imkers/der Imkerin sind die Wahl eines guten Standortes, eine gute Völkerführung und die Einwinterung starker Bienenvölker mit junger Königin.

- Die Öffentlichkeit, Land- und Forstwirtschaft, Planerinnen und Planer und Betreuerinnen und Betreuer von öffentlichen Flächen sowie Gartenbesitzerinnen und –besitzer können Honigbienen und andere blütenbesuchende Insekten unterstützen und fördern, indem sie vom Frühjahr bis zum Herbst ihren Beitrag zu einem vielfältigen Pollen- und Nektarangebot leisten und das Risiko einer Exposition gegenüber bienengefährlichen Pestiziden so weit als möglich reduzieren.

Folgeprojekt

Die Untersuchungsschwerpunkte für das Nachfolgeprojekt "Zukunft Biene 2" wurden, aufbauend auf diesen Ergebnissen, mit den beteiligten Personen aus der Wissenschaft, des Imker-Dachverbandes "Biene Österreich" und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) festgelegt. Da die Varroamilbe in Kombination mit Viruserkrankungen den größten Einfluss auf die Bienengesundheit hat, konzentriert sich das Folgeprojekt auf die Wintersterblichkeit, das Vorkommen von Bienenviren und deren Auswirkung auf die Bienengesundheit in Österreich (Virenmonitoring) und die Entwicklung neuer Methoden zur Virendiagnose. Dieses bereits in Angriff genommene Nachfolgeprojekt wird vom BML, den Bundesländern, dem Imkerdachverband "Biene Österreich" und Eigenmitteln der Universität Graz, der Veterinärmedizischen Universität und uns finanziert.

Weiterführende Informationen

Winterverluste

In Österreich werden seit zehn Jahren die Winterverlustraten von Honigbienenvölkern erfasst. Die Ergebnisse der Winter 2013/14 bis 2016/17 werden hier präsentiert. Die Verlustraten der eingewinterten Völker reichen von 8,1 % (Winter 2015/16) bis 28,4 % (Winter 2014/15). Vom Winter 2013/14 bis zum Winter 2016/17 wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum 5227 Datensätze zu 83.850 eingewinterten Bienenvölkern auf ihre Repräsentativität, die geografische Verteilung der Verluste, Begleitsymptome der Winterverluste und die imkerliche Betriebsweise hin untersucht. Besonderes Augenmerk lag auf dem Einfluss der Varroa-Behandlungsmethoden auf die Wintersterblichkeit.

Es konnte ein negativer Zusammenhang zwischen der Winterverlustrate und der Seehöhe der aufgestellten Völker gefunden werden. Auch wurde festgestellt, dass größere Imkereibetriebe, mit mehr als 50 Völkern, deutlich geringere Verluste verzeichneten als kleine Betriebe mit weniger als 20 Völkern. Wanderimkerei hat keinen Einfluss auf die Winterverlustrate. Mais, aber auch Raps und Buchweizen stellen als Trachtpflanzen jedoch einen Risikofaktor dar.

Wabenhygienische Maßnahmen, wie das Entfernen oder Ersetzen alter, ehemals bebrüteter Waben durch neue zeigten im Untersuchungszeitraum keine Auswirkungen. Bei der Varroabekämpfung wurde Ameisensäure als häufigste Methode im Sommer angewandt. Die Anwendung einer alleinigen Ameisensäure-Langzeitbehandlung zeigte klare Vorteile gegenüber einer alleinigen Ameisensäure-Kurzzeitbehandlung. Oxalsäure-Behandlungen zur Restentmilbung blieben ohne Auswirkung auf den Überwinterungserfolg im jeweiligen Winter.

Behandlung mittels Hyperthermie sowie eine einmalige Thymolbehandlung zeigten keine klaren positiven oder negativen Effekte auf die Verlustraten im jeweiligen Winter. Die Bestimmung des Varroabefalls brachte in drei von vier Wintern geringere Verlustraten ein. Ob die von über 60 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmern angewandte Drohnenbrutentnahme tatsächlich Überwinterungserfolge hervorruft, bleibt fraglich. Die Anwendung von anderen biotechnischen Methoden (z. B. Fangwabe, Bannwabe oder totale Arbeiterinnenbrutentnahme) erwies sich vor allem in den zwei Wintern mit hohen Verlusten als positiv für den Überwinterungserfolg.

Weiterführende Informationen

Details zur jeweils aktuellen Winterverlusterhebung inklusive Online-Teilnahme und Teilnahmefristen:

Winterverluste von Bienenvölkern und detaillierte Ergebnisse

Beobachtungsstudie

In dieser Untersuchung sollten an einer Stichprobe von rund 190 über ganz Österreich verteilten Bienenständen durch Feldinspektion Informationen zur klinischen Prävalenz der wichtigsten Bienenkrankheiten gewonnen werden. Ein weiteres Ziel war, die Völkerverluste während der Überwinterung 2015/16 zu erfassen. Dazu wurden die entsprechenden Stände insgesamt drei Mal untersucht und beprobt.

Zu den statistisch signifikanten, den Überwinterungserfolg beeinflussenden Faktoren zählen –neben der Höhe des Varroabefalls – die Erfahrung der Imkerin bzw. des Imkers, das Alter der Königin sowie die Volksstärke im Herbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Volk abstarb, war umso höher je weniger Erfahrung der Imker oder die Imkerin hatte, je älter die Königin war und je schwächer ein Volk war.

Die Amerikanische Faulbrut wurde im Sommer 2015 auf 1,0 %, im Herbst 2015 auf keinem der Stände und im Frühjahr 2016 auf 0,5 % der besuchten Stände gefunden. Die entsprechenden Werte auf Volksebene waren 0,2 %, 0,0 % und 0,1 %.

Sackbrutsymptome an der Bienenbrut waren jeweils beim ersten, zweiten und dritten Standbesuch bei 1,3 %, 0,2 % und 0,2 % der Völker und auf 7,3 %, 1,6 % und 1,6 % der Stände nachweisbar. Gleichermaßen wurden Kalkbrutsymptome bei 3,5 %, 0,7 % und 2,0 % der Völker und auf 14,0 %, 4,2 % und 10,4 % der Stände nachgewiesen.

Europäische Faulbrut, Tropilaelapsmilben und der Kleine Bienenstockkäfer wurden nicht gefunden. Symptome der Varroose (Varroamilben auf Bienen sichtbar, Bienen mit verkrüppelten Flügeln, Varroamilben eingebaut in Zelldeckeln) wurden beim ersten und zweiten Standbesuch 2015 auf jeweils rund 22 % der Bienenstände angetroffen, beim dritten Standbesuch im Frühjahr 2016 auf 8,7 % der Stände.

Die Varroamilbe war – mit einer Ausnahme – auf jedem Bienenstand in den beprobten Völkern anzutreffen. Im September gemessene hohe Varroabefallswerte (> 3 % Befall der Bienen) sind prognostisch ungünstig für den Überwinterungserfolg. Bei hohem Varroabefall (Krankheitsbild der Varroose) ist außerdem mit einem Befall durch das Flügelverkrüppelungs-Virus zu rechnen.

Die Ergebnisse der Erhebungen zur Art und Durchführung der Varroabekämpfung zeigen die große Vielfalt gesetzter Maßnahmen und deren unterschiedliche Anwendungszeitpunkte. Mehrheitlich setzen die Imkerinnen und Imker kombinierte Maßnahmen zur Varroabekämpfung ein. Bei den nicht-medikamentösen Maßnahmen waren dies die Entnahme verdeckelter Drohnenbrut (knapp 70 % der Betriebe), die totale oder teilweise Brutentnahme (37 %) – zum Teil in Kombination mit einer Oxalsäureanwendung – und in geringer Anzahl die Wärmebehandlung. Bei den medikamentösen Maßnahmen war Oxalsäure der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff (98 % der Betriebe), gefolgt von Ameisensäure (85 %) und Thymol (23 %). Andere Wirkstoffe wurden nur in Einzelfällen genannt. Die Behandlungskonzepte der Imkerinnen und Imker dieses Moduls ähneln den in der COLOSS- Studie in Modul 1 genannten Konzepten stark. Dies lässt darauf schließen, dass beide Studien, die durch unterschiedliche Datenerhebung zustande kamen, die typischen Behandlungskonzepte der österreichischen Imkerei abbilden.

Ameisensäure und Thymol kamen am häufigsten im Sommer zur Anwendung. Oxalsäure wurde überwiegend im Winter und in geringerem Umfang auch im Sommer eingesetzt. Auf 82 % der Stände wurde die Oxalsäure durch Träufeln appliziert, auf 36 % der Stände durch Verdampfung und nur selten durch Versprühen oder Vernebeln (7 %). Der Einsatz der Ameisensäure erfolgte entweder als Kurzzeit- oder Langzeitanwendung mit verschiedenen Verdunstungssystemen. Nach Durchführung der Hauptentmilbung mit Ameisensäure-, Oxalsäure- oder Thymolpräparaten gab es beim zweiten Standbesuch im September 2015 keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen in den Medianwerten des Varroabefalls der Bienenproben. Somit wurde mit diesen drei eingesetzten Wirkstoffen das Ziel einer starken Absenkung des Varroabefalles vor der Entstehung der Winterbienen erreicht.

Bei einer Langzeitanwendung der Ameisensäure zur Hauptentmilbung hatte die verabreichte Menge einen Einfluss auf den Varroabefall der Bienen im darauffolgenden Herbst. Die Wirksamkeit der Ameisensäure war bei Langzeitbehandlung signifikant besser, wenn mehr als 100 ml pro Volk eingebracht worden waren. Bei der Kurzzeit-Anwendung reduzierte sich der Varroabefall der Bienen im Herbst mit steigender Menge der pro Woche eingebrachten Ameisensäure signifikant. Das heißt, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen, ist bei Kurzzeitanwendung eine Mindestmenge von 25-50 ml pro Volk und Woche erforderlich.

Posthoc Studie

Ziel der Posthoc-Studie war es, mit Hilfe retrospektiver Untersuchungen an Probenmaterial (Bienen-, Bienenbrotproben) von über den Winter abgestorbenen bzw. überlebenden Bienenvölkern kritische Überlebensparameter und Risikofaktoren (Krankheitserreger, Parasiten, mögliche Rückstände bienengefährlicher Wirkstoffe) für Völkerverluste zu identifizieren. Die Grundlage dafür bildeten die im Zuge der Standvisiten an den lebenden Völkern gezogenen Bienen- und Bienenbrotproben des zweiten Standbesuches der Beobachtungsstudie im Herbst 2015, da dieser zeitlich am nächsten zur Einwinterungsperiode lag.

Von 915 Völkern lag sowohl ein vollständiges Probenset (Herbst: Bienenprobe für Varroabefallsermittlung, Bienenprobe für Krankheitserreger, Bienenbrotprobe für Rückstandsanalysen; Frühling: Bienenprobe für Krankheitserreger) als auch die Information zu Überwinterungsergebnissen vor. Aus diesen 915 Völkern wurden 210 Völker (60 über den Winter abgestorbene und 150 überlebende) für die Posthoc-Studie ausgewählt. Dabei wurden alle 60 toten Völker mit vollständigem Probensatz in die Auswertungen aufgenommen, um ein detailliertes Bild des Gesundheitszustandes der abgestorbenen Völker kurz vor der Einwinterung zu erhalten. Die untersuchte Gruppe von 150 überlebenden Völkern wurde nach der Auswinterung mit Hilfe eines Zufallsgenerators aus den insgesamt 855 überlebenden Völkern mit vollständigem Probensatz ausgewählt.

Die Proben wurden auf Nosemabefall hin untersucht. Bei positiven Proben wurde molekularbiologisch zwischen Nosema ceranae und Nosema apis differenziert.

Für die drei Virusspezies ABPV, CBPV und DWV wurde sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Analyse der Proben vom zweiten Besuch durchgeführt. DWV-positive Proben wurden in die beiden Virustypen DWV-A und DWV-B differenziert.

Die rückstandsanalytische Untersuchung des Bienenbrotes umfasste ein breites Spektrum von rund 300 Analysen. Dies ermöglichte die Ermittlung einer allfälligen Exposition der Bienenvölker gegenüber Pflanzenschutzmitteln, Bioziden, Tierarznei- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln und Altlasten aus lange zurückliegenden Anwendungen.

Nosema ceranae war die mit Abstand vorherrschende Nosema-Art. Sie war in allen 42 positiven Proben (20 %) vom zweiten Besuch und allen 42 positiven Proben (26 %) vom dritten Besuch vorhanden. Nosema apis war nur in jeweils einer der Proben vom zweiten und vom dritten Besuch nachweisbar. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen über den Winter abgestorbenen und erfolgreich überwinterten Völkern im Anteil der Nosema-positiven Proben im vorangegangenen Herbst (17 % der toten Völker; 21 % der lebenden Völker). Auch in der Sporenmenge pro Biene bestand kein signifikanter Unterschied zwischen toten und lebenden Völkern.

Wie die Virusuntersuchungen der Bienenproben vom Herbst 2015 auf ABPV, CBPV und DWV zeigten, bestanden im Anteil befallener Völker beträchtliche Unterschiede. ABPV war das am häufigsten nachweisbare Virus, gefolgt von DWV und CBPV.

Für ABPV gab es zwischen toten und überlebenden Völkern keine signifikanten Unterschiede im Anteil positiver Proben. Für DWV war der Anteil positiver Proben bei den über den Winter abgestorbenen Völkern signifikant größer als bei den überlebenden Völkern. Für CBPV war bei den überlebenden Völkern der Anteil positiver Proben höher als bei den abgestorbenen. Worauf dieses unerwartete Ergebnis zurückzuführen ist, lässt sich aus den Daten des untersuchten Probenkollektivs nicht ableiten.

Mehrfachinfektionen durch mehr als einen der drei untersuchten Erreger oder Nosema ceranae kamen in 90 der 210 untersuchten Bienenproben vor. Der Anteil der abgestorbenen Völker war bei jedem Pathogen in der Paarung mit DWV am höchsten und in der Paarung mit CBPV am geringsten. Die mit Abstand höchsten Winterverluste (47 %) wurden bei der Paarung von DWV und ABPV verzeichnet. Dabei starben jene Völker signifikant öfter ab, die eine Doppelinfektion mit ABPV und DWV aufwiesen als jene, die nur mit ABPV infiziert waren.

Bei den Rückstandsuntersuchungen auf chemische Substanzen (Pflanzenschutzmittel, Biozide, Tierarzneimittel, Stoffe aus Altlasten, etc.) an 210 Bienenbrotproben aus Einzelvölkern waren in 42 Proben (20 %) keine Rückstände nachweisbar. In den rückstandspositiven Proben wurden insgesamt 48 Analyten nachgewiesen. Die drei am häufigsten nachgewiesenen Wirkstoffe waren in absteigender Reihenfolge das Fungizid Fludioxonil (62 positive Proben), der Synergist Piperonyl-butoxid (57 positive Proben) und das Insektizid und Akarizid tau-Fluvalinat (43 positive Proben).

Mit Abstand folgten dann die Insektizide Esfenvalerat (22 positive Proben) und Thiacloprid (21 positive Proben). Bei dieser Reihenfolge überrascht, dass Piperonylbutoxid in 57 Proben nachgewiesen wurde. Da dieser Stoff zusammen mit Pyrethrum oder Pyrethroiden in Pflanzenschutzmitteln, aber auch in Biozidprodukten eingesetzt wird, stellt er einen Expositionsmarker dar, auch wenn Pyrethrum in keiner Probe und Pyrethroide nur in einer geringen Zahl der untersuchten Proben nachgewiesen werden konnten.

Von den vier unter das EU-Teilverbot für bestimmte Kulturarten und Anwendungsformen fallenden Wirkstoffen waren Clothianidin und Thiamethoxam in keiner Probe nachweisbar, Imidacloprid in sieben und Fipronil in zwei Proben (jeweils eine Probe pro Stand). Damit waren von den 99 untersuchten Ständen 7 (= 7 %) einer Exposition durch Imidacloprid und 2 Stände (= 2 %) einer Exposition durch Fipronil ausgesetzt. Von den Metaboliten dieser Wirkstoffe war der Imidacloprid- Hydroxy-Metabolit in einer Probe nachweisbar und der Imidacloprid-Olefin-Metabolit in drei Proben. An Clothianidin-Metaboliten waren TZMU in 13 Proben und TZNG in einer Probe nachweisbar. Der Fipronilmetabolit Fipronilsulfon war in keiner Probe nachweisbar. Vereinzelt waren im Bienenbrot auch Wirkstoffe nachweisbar, die in der EU nicht oder nicht mehr für Pflanzenschutzzwecke zugelassen sind (Bioallethrin, Biphenyl, Brompropylat, Chlorfenvinphos, DDD, DDT, Dichlofluanid, Permethrin, Propargit, Quinalphos und 4,4-Methoxychlor). Als mögliche Kontaminationsquellen kommen in diesen Fällen andere Einsatzgebiete (z. B. Holzschutz, Parasiten- und Ungezieferbekämpfung) oder Altlasten in Frage.

In einem getesteten multivariaten Modell war im Untersuchungszeitraum der Posthoc-Studie der Bienenbefall mit Varroamilben im Herbst 2015 der Haupteinflussfaktor für die Wintersterblichkeit 2015/16.

Bei der Gesamtinterpretation der Ergebnisse der Posthoc-Studie ist sowohl in Bezug auf die Prävalenzen der untersuchten Krankheitserreger und Parasiten als auch in Bezug auf die ermittelten Rückstände von Pestiziden zu berücksichtigen, dass sich die Daten nur auf die Erhebungsperiode Herbst 2015 beziehen. In der darauffolgenden Überwinterungsperiode wurden die niedrigsten Winterverluste seit Beginn der Datenaufzeichnung 2007/08 registriert. Um Unterschiede zwischen den Jahren zu erfassen, wären über mehrere Jahre laufende Untersuchungsprogramme erforderlich. Dies gilt auch für die Frage einer Gleichgewichtsverschiebung im Auftreten unterschiedlich virulenter Virusstämme im Verlauf der Jahre bzw. in Abhängigkeit des Varroabefalles und der durchgeführten befallsmindernden Maßnahmen.

Zusammenfassend ergab die Posthoc-Studie im Großen und Ganzen ein positives Bild des Gesundheitszustandes der untersuchten Bienenvölker in Österreich. Die in der Posthoc-Studie vertretenen Völker waren frei von Vergiftungssymptomen und die Mehrzahl auch frei von klinischen Krankheitssymptomen.

In den 210 untersuchten Bienenproben, die im Herbst 2015 entnommen worden waren, war das für Bienen schädliche Flügelverkrüppelungsvirus (DWV) mit deutlich geringerer Häufigkeit nachweisbar als in früheren Erhebungen aus Österreich bzw. europäischen Vergleichsdaten. Da eine Infektion mit dem DWV eng mit dem Auftreten von Varroose – dem Symptombild bei hohem Varroabefall – verknüpft ist, zeigt dieses Ergebnis, dass ein Großteil der Imkerinnen und Imker in der Beobachtungsstudie die Varroamilbe im Jahr 2015/16 gut im Griff hatte. Ein weiteres Indiz dafür sind auch die geringen Winterverluste dieser Periode.

Zwischen der Pestizidbelastung des Bienenbrotes der untersuchten Völker im Herbst 2015 und nachfolgenden Winterverlusten bei diesen Völkern konnte kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. Die Pestizidbelastung lag in den meisten Fällen deutlich unterhalb der bei Vergiftungsverdacht gemessenen Vergleichswerte.

Sowohl in der Posthoc- als auch in der Beobachtungsstudie hat sich die erfolgreiche Kontrolle der Varroamilbe als ausschlaggebender Faktor für die erfolgreiche Überwinterung der Bienenvölker herauskristallisiert. Daraus ergibt sich die Möglichkeit durch gezielte, schwerpunktmäßige Schulungsmaßnahmen Verbesserungen bei der Wirksamkeit der Varroabekämpfung zu erzielen und so Winterverlusten vorzubeugen.

Klima & Landnutzung

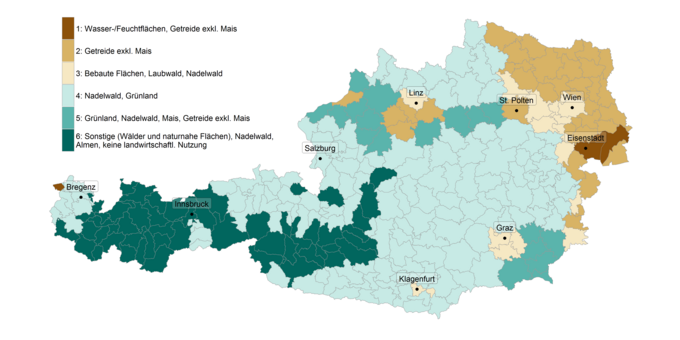

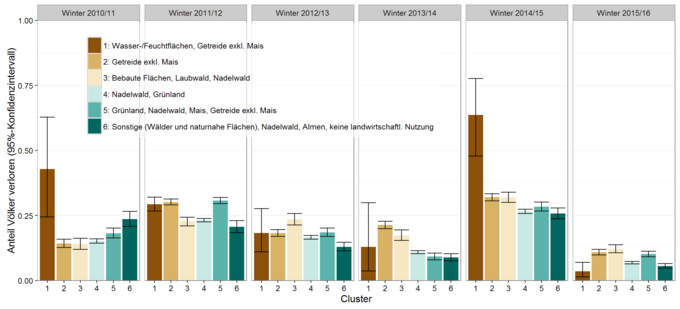

Ein Arbeitsschwerpunkt behandelte das Thema Landnutzung und Winterverluste. Hintergrund der Fragestellung waren die unterschiedlich hohen Winterverlustraten von Bienenvölkern in verschiedenen Gebieten Österreichs. Die zu klärende Frage lautete "Gibt es einen Zusammenhang zwischen Winterverlusten von Bienenvölkern und der Art der Landnutzung?"

Die im Rahmen dieses Projektteils gesammelten Daten bildeten die Grundlage für die Untersuchungen des Moduls "Epidemiologische Untersuchungen zur Wintersterblichkeit". Hier konnte mittels komplexer Modellrechnungen gezeigt werden, dass die Wintersterblichkeit eine gewisse Korrelation mit den vorherrschenden klimatischen Bedingungen zeigt, z. B., dass die mittlere Maximaltemperatur im Monat September mit erhöhten Verlustraten im dann folgenden Winter korreliert.

Die Ergebnisse bieten jedoch nicht die Möglichkeit, anhand kurzfristiger Klimabeobachtungen Prognosen über zu erwartende Winterverluste abzugeben. Mittels hierarchischer Clusteranalyse erstellte Landnutzungscluster (wobei Cluster verschiedener Landnutzungen gebildet wurden), wurden mit den Winterverlusten in diesen Clustern in Bezug gesetzt: Die Ergebnisse legen nahe, dass in naturnaher Umgebung (Wald, Gebirge) gehaltene Bienenvölker geringere Winterverluste erleiden. Die Ergebnisse zeigen jedoch eine große Variationsbreite zwischen den unterschiedlichen Jahren. Ein genereller Zusammenhang von Clusterzugehörigkeit und Wintersterblichkeit kann daher aus den Ergebnissen nicht abgeleitet werden kann.

Trachtpflanzen

Honig- und Wildbienen brauchen für die Versorgung mit Eiweiß und Fett Blütenpollen, den sie im Flugkreis von den dort wachsenden Pflanzen sammeln. Pollen ist jedoch von unterschiedlicher Qualität und Wertigkeit im Hinblick auf seinen Protein-, Lipid-, und Vitamingehalt und den Anteil an essentiellen Aminosäuren sowie hinsichtlich der Verdaulichkeit.

Für Österreich liegen bislang keine flächendeckenden Untersuchungen zur Kenntnis der saisonal und regional von Bienen genutzten Pollenquellen und deren Diversität vor. Ziel des Projektmoduls war es, diese Lücke zu schließen, um zu diesen für die Volksentwicklung und Bienengesundheit wichtigen Fragen grundlegende Informationen zu erhalten. Dazu wurden Imkerinnen und Imker als freiwillige Probenehmerinnen und Probenehmer, sogenannten „Citizen Scientists“ oder „Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler“, eingebunden.

Die Pollenanalyse geschah zunächst grob über die Farbzuordnung eingetragener Pollenladungen zu fest vorgegebenen Terminen im Jahresverlauf. In einer zweiten Ebene erfolgten eine lichtmikroskopische Beurteilung sowie die botanische Identifizierung pollenliefernder Pflanzen, die jedoch nicht in jedem Falle bis auf Artniveau erfolgen konnte.

Beim ersten Sammeltermin dominierte klar der Pollen von Weidenarten. Beim zweiten Termin war Pollen von Weiden und Apfel, Birne und Weißdorn, aber auch Raps und Rosskastanie stark vertreten. Beim dritten Termin dominierte Ahorn, gefolgt von Raps, anderen Kreuzblütlern und verschiedenen Hahnenfußverwandten. Ab dem vierten Sammeltermin wurden Weißklee, Wegerich, Senf und Rotklee vermehrt von den Bienen als Pollenquellen genutzt. Die Wegericharten und der Weißklee blieben dann bis zum 7. bzw. 8. Sammeltermin dominant. Ab dem 7. Termin wurden auch verschiedene spät blühende Korbblütler, Senf, Phacelia und Buchweizen stark von den Bienen gesammelt. Zum Saisonabschluss am 9. Termin war in beiden Jahren der Efeupollen dominant.

Von speziellem Interesse waren die im Spätsommer und noch bis weit in den Herbst hinein blühenden Begrünungen mit Phacelia tanacetifolia, Sinapis spp., Fagopyrum spp. und anderen Vertretern aus der Familie der Brassicaceae. Diese werden von Teilen der Imkerinnen und Imker kritisch gesehen, da sich aufgrund der Verlängerung der Bruttätigkeit Probleme mit der Bienengesundheit (Verlängerung der Vermehrungsperiode der Varroamilbe, Ruhr, Nosema) ergeben und der Überwinterungserfolg beeinflusst werden könnte. Hier zeigte sich, dass es sowohl Bienenstände gibt, bei denen der Pollen der genannten Pflanzen in der Spätsommerpollenversorgung eine Rolle spielt, als auch Bienenstände, wo dies nicht der Fall ist.

Von besonderem Interesse in der Bewertung eines Standortes hinsichtlich der Pollendiversität ist der Vergleich zwischen Land und Stadt. Diese Fragestellung hilft uns beim Verständnis, welche Landnutzungstypen die Honigbiene und andere Bestäuber am besten mit Pollen versorgen. Unsere Untersuchung liefert aufgrund der relativ wenigen in Städten untersuchten Bienenstände nur exemplarische Ergebnisse, die allerdings die Vermutung stützen, dass urbane Aufstellungsorte gute Pollenhabitate darstellen.

In jedem Fall muss auch die Qualität der einzelnen Pollen beachtet werden, da der Pollen einzelner Pflanzen, etwa jener der Edelkastanie, einen deutlich höheren Nährwert für Honigbienen besitzt als viele andere Pollenarten. Die laut unseren Untersuchungen am häufigsten annähernd in Reinform im Sammelgut vorkommenden Pollensorten sollten auf ihren Nährwert für Bienen untersucht werden. Dies könnte den Imkerinnen und Imkern die Möglichkeit geben, bei Bedarf gegenzusteuern und für ein entsprechend ausgewogenes Nahrungsangebot zu sorgen.

Vergiftungsverdacht

Im Rahmen von "Zukunft Biene" wurde in den Jahren 2014-2016 ein "Bienen Gesundheits- und Expositionsmonitoring in Fällen mit Vergiftungsverdacht" durchgeführt. Das Projekt-Modul beschäftigt sich mit akuten Vergiftungsverdachtsfällen, bei denen die Ursachen von Völkerverlusten und Bienenschäden durch Rückstandsuntersuchungen abgeklärt werden. Anders als in den Forschungsprojekten MELISSA 2009-2011 und den Bienen-Expositionsmonitorings 2012 und 2013 ist die nachgewiesene Exposition der Bienen mit den Wirkstoffen Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam weitgehend weggefallen, was auf das Teilverbot für bestimmte Neonicotinoide zurückgeführt werden kann.

| Projekt | Jahr | Stände exponiert | Stände nicht exponiert | Stände insgesamt | Prozent Stände exponiert |

| MELISSA | 2009 | 25 | 2 | 27 | 93 % |

| MELISSA | 2010 | 66 | 27 | 93 | 71 % |

| MELISSA | 2011 | 71 | 66 | 137 | 52 % |

| Expositionsmonitoring | 2012 | 21 | 20 | 41 | 51 % |

| Expositionsmonitoring | 2013 | 14 | 60 | 74 | 19 % |

| Zukunft Biene | 2014 | 9 | 49 | 58 | 16 % |

| Zukunft Biene | 2015 | 5 | 23 | 28 | 18 % |

| Zukunft Biene | 2016 | 7 | 29 | 36 | 19 % |

Honigbienen können inner- und außerhalb des Bienenstockes mit verschiedenen chemischen Stoffen in Kontakt kommen. Diese können von der Anwendung von Tierarzneimitteln (z. B. Varroabekämpfungsmitteln), Pflanzenschutzmitteln oder Bioziden herrühren. Sie können aber auch aus früher gebräuchlichen und zugelassenen Anwendungen stammen, deren Spuren bis heute in der Umwelt nachweisbar sind. Im Folgenden werden alle diese Stoffe unter dem Begriff "Pestizide" zusammengefasst. Im Zuge ihrer Flug- und Sammelaktivitäten können Bienen auf direktem Weg, aber auch indirekt über das Sammelgut (Nektar, Honigtau, Pollen, Wasser) mit ihnen in Kontakt kommen.

Inhalt des Moduls war, gemeldete Bienenschäden und Völkerverluste mit Vergiftungsverdacht auf Pestizidrückstände zu untersuchen. In Fällen von Winter- und Spätsommer- /Herbstverlusten bzw. in Fällen von Bienenfrevel erfolgten bei uns in der Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen auf Varroa, Nosema und Amerikanische Faulbrut. Betroffene Imkerinnen und Imker konnten derartige Fälle an uns melden und die Proben kostenlos untersuchen lassen. Die Rückstandsanalysen erfolgten bei PTRL Europe GmbH (Deutschland). Mit den verwendeten Methoden wurden rund 300 Stoffe erfasst, darunter auch ausgewählte Metaboliten von insektiziden Wirkstoffen.

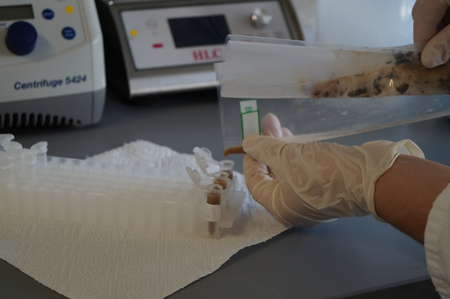

Das Untersuchungsmaterial (Bienen, Bienenbrot, Pollenhöschen, Waben- bzw. Mittelwandproben) wurde von den Imkerinnen und Imkern eingesandt oder durch Behörden oder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuge von Standbesuchen entnommen.

Im Projektzeitraum 2014-2016 wurde bei 145 Bienenständen Vergiftungsverdacht gemeldet, davon bei 6 Ständen Frevelverdacht (= boshafte Sachbeschädigung). Von 122 Ständen konnten insgesamt 194 Proben auf Rückstände untersucht werden. Für 23 Stände war dies nicht möglich, da entweder kein Untersuchungsmaterial verfügbar war bzw. Varroose oder Amerikanische Faulbrut als Ursachen der Völkerverluste ermittelt worden waren.

Die Mehrzahl der Vergiftungsverdachtsmeldungen kam aus Ober- und Niederösterreich, Steiermark, dem Burgenland und Kärnten. Aus Tirol, Vorarlberg und Wien langten vereinzelt Meldungen ein, aus Salzburg kam keine Meldung. Zeitlich waren die meisten Meldungen dem Zeitraum Frühjahr bis Sommer (87 Stände) zuzuordnen, gefolgt von der Überwinterungsperiode (37 Stände), der Spätsommer-Herbstperiode (15 Stände) und den Frevelverdachtsfällen (6 Stände).

Bei den gemeldeten Vergiftungsverdachtsfällen aus den Perioden Frühjahr bis Herbst zeigten sich als Schadsymptome meist zeitlich und mengenmäßig begrenzte Bienenverluste. Diese hatten Einbußen beim Honigertrag und der Erstellung von Jungvölkern zur Folge, führten aber nur selten zu Völkerverlusten. Die in verschiedenen Kulturarten unter das EU-Teilverbot fallenden bienengefährlichen Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Fipronil wurden in einer geringen Zahl von Proben nachgewiesen. In diesen Fällen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang des aufgetretenen Bienenschadens mit der nachgewiesenen Exposition anzunehmen. Thiamethoxam war in keiner Probe nachweisbar. Damit hat sich im Mehrjahresvergleich der Anteil exponierter Bienenstände für diese vom EU-Teilverbot erfassten Wirkstoffe von 93 % im Jahr 2009 (Ergebnisse Projekt „MELISSA“) auf die im Projekt „Zukunft Biene“ für die Jahre 2014-2016 ermittelten Werte zwischen 16 % und 19 % signifikant reduziert.

Neben den genannten Stoffen waren in einer geringen Zahl von Proben einige weitere bienengefährliche Insektizide (z. B. lambda-Cyhalothrin, Chlorpyrifos-ethyl, Cypermethrin u. a.) sowie Fungizide, Herbizide, einige Metaboliten und Varroazide in unterschiedlichen Häufigkeiten und Konzentrationen nachweisbar.

Die am häufigsten in den 194 untersuchten Proben nachgewiesenen Stoffe waren in absteigender Reihenfolge: Thiacloprid (42 ×), tau-Fluvalinat (29 ×), Piperonylbutoxid (25 ×), Tebuconazol (22 ×), Azoxystrobin (18 ×), Biphenyl (16 ×), Cyprodinil (14 ×), Myclobutanil (11 ×) und Spiroxamin (10 ×). Alle anderen Stoffe wurden in weniger als 10 Proben nachgewiesen.

Das Spektrum der nachgewiesenen Wirkstoffe ist ein Hinweis darauf, dass diese aus unterschiedlichen Expositionsquellen stammen (aktuell bzw. in früheren Jahren eingesetzte Tierarzneimittel, Pflanzenschutzmittel, Biozide bzw. ubiquitär vorhandene Schadstoffe). In Fällen von vermutetem Bienenfrevel wurden zum Teil schwere Totalverluste von Bienenvölkern beobachtet, die rückstandsanalytisch auch zum Teil bestätigt werden konnten. Die in derartigen Fällen nachgewiesenen bienengefährlichen Stoffe (z. B. lambda-Cyhalothrin, Dichlorvos, Chlorpyrifos-ethyl, Cypermethrin, Cyfluthrin) bzw. der zum Teil in hoher Konzentration gefundene Synergist Piperonylbutoxid sind bzw. waren Bestandteile von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (Bioziden). Auf welche Art die Bienenvölker damit in Kontakt gekommen sind bzw. damit in Kontakt gebracht wurden, ist nicht bekannt.

Während der Überwinterungsphase wurden bei den mit Vergiftungsverdacht gemeldeten Fällen meist hohe Völkerverluste gemeldet. Die Rückstandsuntersuchungen verliefen in den meisten Fällen negativ und bienengefährliche Wirkstoffe waren nur in Einzelfällen nachweisbar. Die Gesundheitsuntersuchungen ergaben häufig Varroose – in wenigen Fällen auch Amerikanische Faulbrut – als sehr wahrscheinliche Ursache für das Absterben der Völker.

In der Gesamtbetrachtung zeigen die Ergebnisse dieses Projektteiles klar, dass Völkerverluste und Bienenschäden zu unterschiedlichen Zeiten auftreten und auch unterschiedliche Ursachen haben können. Um in Zukunft eine Verbesserung der Situation für die Bienen und eine Reduktion der Völker- und Bienenverluste zu erreichen, sind – je nach ermittelter Ursache und deren Gewichtung – auch unterschiedliche Ansätze zur Lösung auftretender Probleme erforderlich.

Zukunft Biene 2 – Virenmonitoring

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) hat ein Folgeprojekt von „Zukunft Biene“ namens "Zukunft Biene 2 - Grundlagenforschungsprojekt zur Förderung des Bienenschutzes und der Bienengesundheit" genehmigt. Der Projektfokus liegt auf den verschiedenen Bienenviren, aber es werden auch weiterhin Daten zu den Winterverlusten der österreichischen Imkerinnen und Imker erhoben. "Zukunft Biene 2" ist zu einem großen Teil als „Citizen Science“-Projekt konzipiert. Unter Einbindung von Imkerinnen und Imker aus ganz Österreich als Hobby-Forscherinnen und Hobby-Forschern wird der Gesundheitszustand heimischer Honigbienen in ihren unterschiedlichen Lebensumwelten untersucht. Unter Mitarbeit der Bevölkerung können wissenschaftliche Fragestellungen in kürzerer Zeit umfassender erhoben und bearbeitet werden.

Ausgangslage

Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft sind Bienenviren, wie beispielsweise das Flügeldeformationsvirus und das Akute Bienenparalyse Virus, mitverantwortlich für hohe Winterverluste. Aber auch andere Viren, wie das Sackbrutvirus oder das Chronische Bienenparalyse Virus, machen den Bienenvölkern sehr zu schaffen. Leider haben wir derzeit erst punktuelle Kenntnisse über das Vorkommen und die Häufigkeit dieser Bienenviren in Österreich. Untersuchungen auf Viren erfolgten bisher meist erst, wenn schon ein Schaden am Bienenvolk entstanden ist. Forschungsergebnisse aus den USA und europäischen Nachbarländern zeigten, dass viele Viren ebenso häufig in unauffällig erscheinenden Völkern wie in deutlich geschädigten vorkommen.

Projektziel

Im Rahmen von "Zukunft Biene" wurde bereits ein Überblick über die Häufigkeit von drei Bienenviren in Österreich gewonnen. Dieses Wissen wird in unserem mehrjährigen österreichischen Virenmonitoring vertieft und das Untersuchungsspektrum um weitere vier Viren erweitert. Die Vetmeduni Wien wird innovative Ansätze zur Verbesserung der Virusdiagnostik bei Honigbienen testen. Bislang werden Virusinfektionen bei Honigbienen durch den Nachweis des Viruserbgutes mittels "Polymerase-Kettenreaktion" (PCR) diagnostiziert. Diese PCR-Testverfahren sind sehr aufwändig und teuer und erfassen immer nur eine Virusspezies. Ziel des Moduls ist es daher, einen Virustest zu entwickeln, der virale Antigene (Proteine) nachweist. Die zu entwickelnden Testverfahren sind kostengünstig und automatisierbar, sodass die Imkerinnen und Imker künftig ohne großen finanziellen Aufwand die Gesundheit ihrer Völker testen und mit gezielten Maßnahmen auf den Virusbefall reagieren können. Die Universität Graz wird die COLOSS-Studie zu den Winterverlusten in Österreich weiterführen. Damit werden bei Abschluss von "Zukunft Biene 2" durchgängige Winterverlustdaten von 14 Jahren vorliegen, aus denen wichtige Schlüsse über Trends und Zyklen gezogen werden können. Zusätzlich werden wichtige Fragen zur ökonomischen Bedeutung von Winterverlusten, zu Methoden der Winterverlusterhebung und zu den Problemen und Erwartungen von Jungimkerinnen und Jungimkern wissenschaftlich bearbeitet.

Forschungsthema: Bienengesundheit

Projektname: Zukunft Biene 2 - Grundlagenforschungsprojekt zur Förderung des Bienenschutzes und der Bienengesundheit

Projektlaufzeit: 12/2017 bis 09/2021

Projektleitung: Dr. Robert Brodschneider, Universität Graz

Projektkonsortium: Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Zoologie), Veterinärmedizinische Universität Wien (Institut für Virologie), AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (Abteilung für Bienenkunde und Bienenschutz, Abteilung Molekularbiologie, Abteilung Statistik)

Projektförderung: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML), Bundesländer und Imkerdachverband Biene Österreich sowie Eigenmittel der Karl-Franzens-Universität Graz, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der AGES

Bienen-Virenmonitoring auf der Citizen Science-Plattform

Wir freuen uns, dass das Projekt die Citizen Science-Qualitätskriterien auf der Plattform Österreich forscht erfüllt. Herzlichen Dank an das gesamte Projektteam:

Citizen Scientists (Proben- und Datensammlung): 200 Imkerinnen und Imker aus ganz Österreich

Projektleitung "Virenmonitoring" (Kommunikation, Berichtlegung): Linde Morawetz

Projektdurchführung (Ausarbeitung, Vorbereitung Materialien): Katharina Etter, Irmgard Derakhshifar (pensioniert), Hemma Köglberger, Rudolf Moosbeckhofer (pensioniert)

Analytiklabor (Methodenentwicklung, Analyse): Adi Steinrigl, Sigrid Träger

Statistik (statistische Analyse): Antonia Griesbacher

Projektleitung Gesamtprojekt "Zukunft Biene 2" (Projektmanagement): Robert Brodschneider

Kooperationspartner "Zukunft Biene 2" (Beratung): Robert Brodschneider, Benjamin Lamp

Erfolgreicher Start des Virenmonitorings für Imkerinnen und Imker

Welche sind die häufigsten Bienenviren in Österreich und stehen diese Viren in Verbindung mit hohen Winterverlusten heimischer Bienenvölker? Zur Beantwortung dieser Fragen arbeiten 200 Imkerinnen und Imker aus ganz Österreich als Citizen Scientists beim "Zukunft Biene"-Folgeprojekt mit. Die Bienenstände für diese Studie wurden mittels Zufallsauswahl aus freiwilligen Meldungen in Folge unserer Facebook-Kampagne sowie eines Aufrufs in der Zeitschrift "Bienen aktuell" und von "Biene Österreich" ausgesucht.

In "Zukunft Biene 2" werden in Projekt-Modul A die Völker von 200 Bienenständen in ganz Österreich drei Jahre lang kostenlos auf die sieben wichtigsten Bienenviren untersucht. Es gilt die Frage zu klären: Welches sind die häufigsten Bienenviren in Österreich und stehen sie in Verbindung mit hohen Winterverlusten? Gleichzeitig werden grundlegende und notwendige Informationen über Bienenviren gesammelt.

Im September 2018 sendeten die Hobby-Forscherinnen und –Forscher Bienenproben ihrer Bienenstände. 198 Päckchen sind dabei bei uns eingelangt. Damit haben 99% der ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erste von drei Probenahmen erfolgreich abgeschlossen.

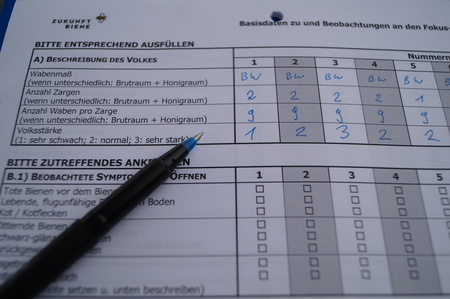

Die Probennahmen wurden von den Imkerinnen und Imkern selbst durchgeführt, die Materialien und Anleitung wurden ihnen von uns zur Verfügung gestellt. Sie beprobten jeweils fünf ihrer Bienenvölker, indem sie fünf Königinnenkäfige mit jeweils etwa zehn Bienen füllten. Danach gaben sie in einem Fragebogen detaillierte Informationen über ihre Betriebsweise bekannt.

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllten eine freiwillige Zusatzaufgabe: Sie sahen die Probenvölker auf Krankheitssymptome durch, die mit Virenbefall in Verbindung stehen können, und trugen auch diese Beobachtungen in den Fragebogen ein.

Die Königinnenkäfige wurden gemeinsam mit dem Fragebogen per Post an die Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz verschickt. Dort angekommen wurden die Päckchen sofort tiefgekühlt und die Bienen damit schnell und schonend abgetötet.

Der Virus-Level der eingesandten Bienen wird in den nächsten Monaten festgestellt und den Imkerinnen und Imkern bekannt gegeben.

Was müssen teilnehmende Imkerinnen und Imker tun?

- Bienenstand mit mindestens fünf Völkern auswählen und bei uns bekannt geben

- Bienenproben bei ausgewählten Völkern selbstständig sammeln und versenden (Material und Anleitung werden von uns zur Verfügung gestellt)

- Beantworten eines kurzen Fragebogens zu Betrieb und Bienenstand

- Überwinterungsergebnisse der beprobten Völker und der anderen Völker des Standes im folgenden Frühjahr bekannt geben

Was bringt teilnehmenden Imkerinnen und Imkern das Projekt?

- Drei Jahre lang ein kostenloser Virencheck (1 Mal pro Jahr)

- Jährliche Zusendung der Virenergebnisse in den beprobten Bienenvölkern

- Auskunft über jährliche Veränderungen im Virenvorkommen

- Ein geschärftes, auf Fakten basierendes Bild über den Gesundheitszustand ihrer Bienenvölker

- Die Gewissheit, als Forscherin oder Forscher etwas Nützliches zur Gesunderhaltung der eigenen Bienenvölker zu tun

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Projekthomepage. Bei Fragen zum Virenmonitoring wenden Sie sich an unsere Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz unter der Email-Adresse: virenmonitoring@ages.at.

Downloads

Aktualisiert: 10.10.2023