Aviäre Influenza (Vogelgrippe)

AI, Geflügelpest

Vogelgrippe: Wie erkenne ich sie, was muss ich tun?

Steckbrief

Die Aviäre Influenza (auch Vogelgrippe genannt) ist eine anzeigepflichtige Viruserkrankung der Vögel. Erreger sind Influenza A Viren, die aufgrund verschiedener Oberflächenantigene (Hämagglutinin, HA und Neuraminidase, NA) in Subtypen unterteilt werden. Bei Vögeln kommen bisher 16 Hämagglutinin- und 9 Neuraminidase-Subtypen vor. Als Folge von Genveränderungen und Austausch von genetischem Material entstehen ständig neue Virusvarianten.

Es können hochpathogene (stark krankmachende, HPAIV) und niedrigpathogene (schwach krankmachende, LPAIV) Aviäre Influenzaviren unterschieden werden. Die Unterscheidung bezieht sich auf den Schweregrad der Erkrankung bei Vögeln. Hochpathogen für Vögel sind einige Varianten der Subtypen H5 und H7. Diese Viren sind für Vögel hochansteckend, bei Geflügel werden klinische Erkrankungen auch als Geflügelpest bezeichnet. Niedrigpathogene Varianten des Aviären Influenzavirus können sich durch Mutationen spontan zu hochpathogenen Virusvarianten verändern und dadurch schwere Krankheitsausbrüche verursachen.

Säugetiere (u. a. Schweine, Pferde, Katzen, Hunde, Füchse, Dachse, Marder, Fischotter oder Nerze) können sich ebenfalls mit Aviären Influenzaviren infizieren und erkranken. Seit Anfang 2024 werden aus den USA erstmals auch Infektionen bei Rindern und Ziegen mit Influenza A(H5N1) nachgewiesen. Personen, die engen Kontakt zu diesen Tieren hatten, erkrankten in einzelnen Fällen ebenfalls. Eine Mensch-zu-Mensch Übertragung erfolgte nicht. In anderen Erdteilen werden sporadisch Übertragungen der Aviären Influenza auf den Menschen gemeldet, die teilweise zu tödlich verlaufenden Erkrankungen führen können. Fast alle Infektionen beim Menschen sind auf engen direkten Kontakt mit infiziertem oder erkranktem Geflügel oder indirekt über deren Fäkalien zurückzuführen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde weltweit noch nicht beobachtet. Der Subtyp (A)H5N1, der derzeit in Europa auftritt, ist schlecht an den Menschen angepasst und Erkrankungen wurden in Europa bislang nicht beobachtet.

Vorkommen

Die Vogelgrippe wurde 1878 erstmals in Italien beobachtet. Aviäre Influenza-Viren kommen weltweit vor.

Erregerreservoir

Wildlebende Wasservögel sind das natürliche Erregerreservoir.

Infektionsweg

Alle Geflügelarten, aber auch viele Zier-, Greif- und Wildvogelarten sind empfänglich für Aviäre Influenzaviren. Die HPAI-Viren sind besonders für Geflügel hoch ansteckend. Das Virus wird mit Kot, Speichel und Tränenflüssigkeit ausgeschieden. Die Ansteckung findet direkt von Tier zu Tier statt oder indirekt über Gegenstände, die mit dem Virus in Berührung gekommen sind. Bei starker Staubentwicklung ist auch die indirekte Ansteckung über Luft möglich.

Menschen und andere Säugetiere (u. a. Schweine, Rinder, Ziegen, Katzen, Hunde, Füchse, Dachse, Marder, Fischotter oder Nerze) können sich bei intensivem Kontakt mit infiziertem Geflügel ebenfalls mit aviären Influenza-Viren infizieren.

Inkubationszeit

1-3 Tage

Symptomatik

Während niedrigpathogene AI-Viren (LPAI-Viren, „low pathogenic“ AI) keine oder nur milde Symptome verursachen, kommt es bei Infektionen mit hochpathogenen AIV-Varianten (HPAI-Viren, „high pathogenic“ AI) zu schweren Krankheitsverläufen und hohen Sterberaten. Besonders betroffen sind Hühner, Puten und zahlreiche wildlebende Vogelarten. Atemwegsbeschwerden bis hin zu schwerer Atemnot, grünlich wässriger Durchfall, Blutungen an Organen, Kammspitzen und Ständern, Enzephalitis (ZNS-Symptome), Ödeme (Anschwellungen) im Kopfbereich, ausgeprägter Rückgang der Legeleistung, dünne und fehlende Eierschalen, deutlich verminderte Wasser- und Futteraufnahme, Mattigkeit und Fieber sind häufige Symptome einer Erkrankung nach der Infektion mit dem hochpathogenem Aviären Influenzavirus. Enten, Gänse und einige Wildvogelarten zeigen in der Regel keine oder nur milde Symptome, sind aber für die Erregerverbreitung von Bedeutung.

Bei Säugetieren verläuft eine Infektion mit Aviären Influenzaviren oft symptomlos oder mit milden grippalen Symptomen. Infektionen mit bestimmten HPAI-Varianten können jedoch auch zu schweren und tödlichen Erkrankungen führen.

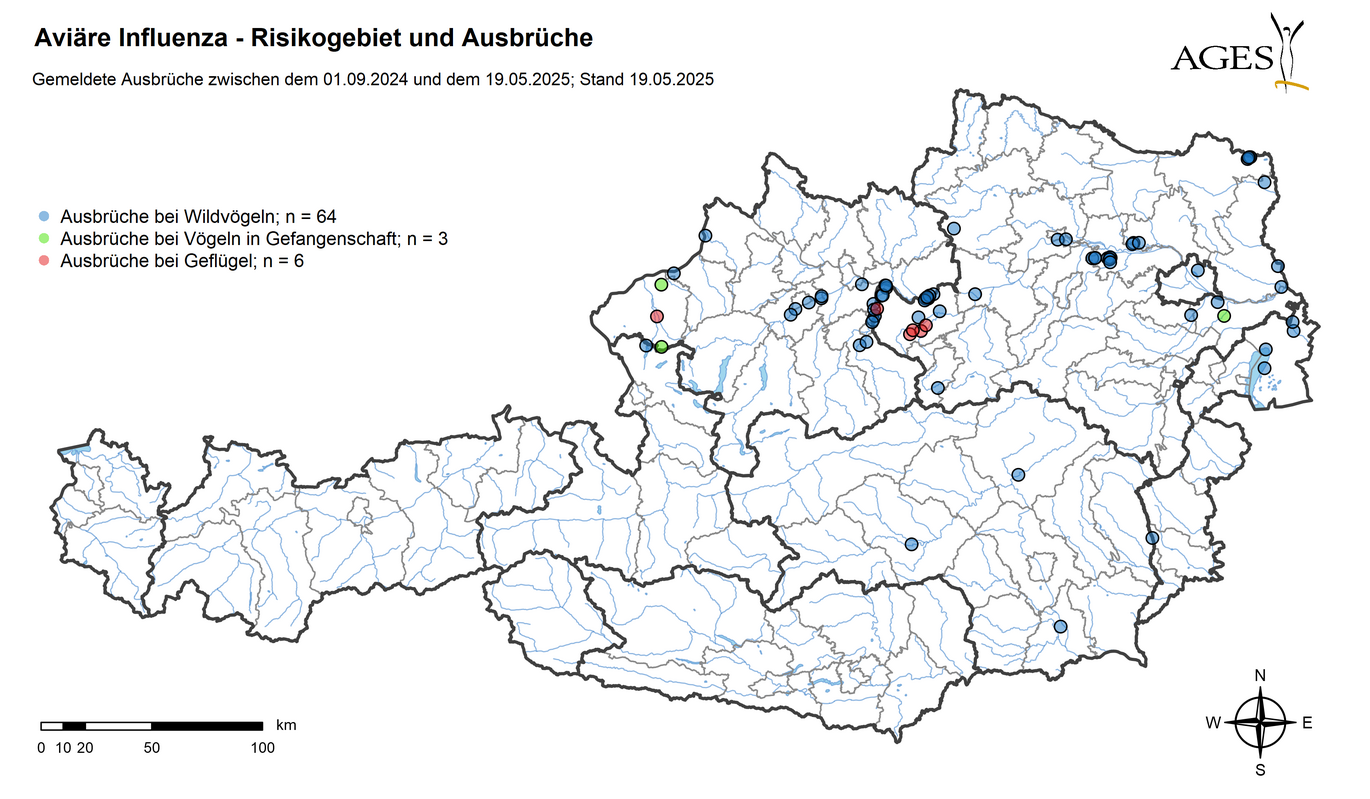

Situation in Österreich

Nach mehreren Ausbrüchen von hochpathogener aviärer Influenza (HPAI) Subtyp H5N1 im vergangenen Herbst und Winter bei Wildvögeln, in Geflügelbetrieben und Hobbyhaltungen hat sich die Ausbruchslage deutlich entspannt. Geflügelbetriebe und Haltungen von Vögeln in Gefangenschaft sind seit mehreren Monaten nicht betroffen, Wildvögel aktuell nur noch sehr vereinzelt.

Mit 10. Mai 2025 sind daher im gesamten Bundesgebiet keine Gebiete mit erhöhtem Geflügelpestrisiko mehr ausgewiesen.

Informationen des Gesundheitsministeriums zur Geflügelpest

Im monatlich erscheinenden Tierseuchenradar Österreich werden Informationen zur internationalen Lage und Ausbreitung der HPAI bewertet und zusammengestellt.

Geflügelhalter:innen sollten auf die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen achten: direkte und indirekte Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollten bestmöglich verhindert werden. Bei Gesundheitsproblemen der Tiere in Geflügelbetrieben sollte unbedingt eine tierärztliche Untersuchung erfolgen und die Aviäre Influenza ausgeschlossen werden. Für die Früherkennung und die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung müssen alle tot aufgefundenen wildlebenden Wasservögel und Greifvögel bei der lokal zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt/Amtstierärztin) gemeldet werden. Solche Tiere sollen nicht berührt und am Fundort belassen werden. Die Bergung und Untersuchungen werden von der Behörde veranlasst.

Aus gegebenem Anlass weisen wir auch darauf hin, dass jede Geflügelhaltung bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden ist

Meldung der Geflügelhaltung im Verbrauchergesundheitsinformationssystem (VIS)

Ausbrüche nach Kalenderwoche 2024

Geflügelpest-Überwachung in Österreich

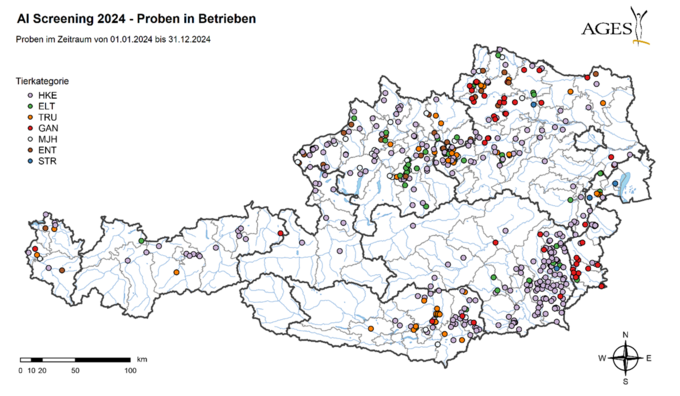

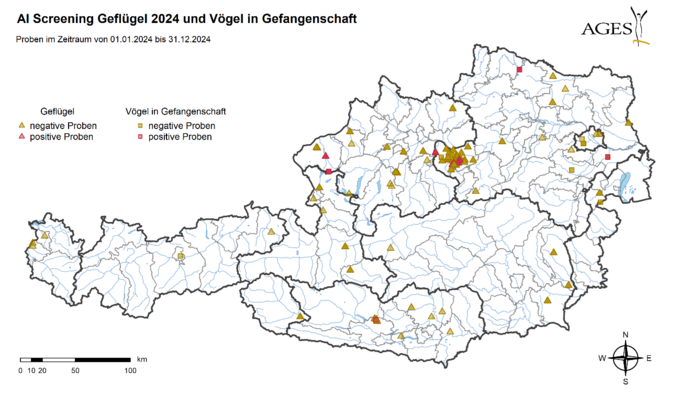

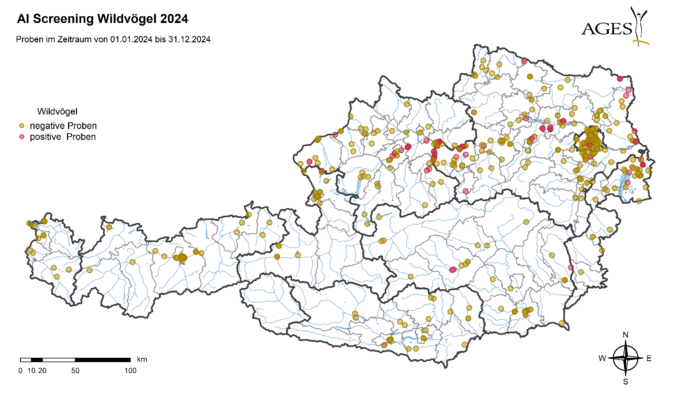

Das europaweite AI-Überwachungsprogramm besteht aus einem aktiven Teil (Nutzgeflügel) und einem passiven Teil (Wildvögel). Im Rahmen von Verdachtsfällen, Wiedereinstallungen, Abklärungs- und Ausschlussuntersuchungen werden zusätzlich weitere Proben von Geflügelbetrieben und Hobbyhaltungen auf das Vorkommen von aviären Influenza Viren mittels PCR untersucht.

Im Zuge des aktiven Überwachungsprogramms wurden im Jahr 2024 in Österreich insgesamt 6.481 Geflügel-Blutproben auf das Aviäre Influenzavirus untersucht. Schlachtblut von 3.675 Legehennen aus 332 Betrieben (davon 254 Freilandhaltungen), von 543 Elterntieren aus 52 Betrieben, von 540 Mastputen aus 45 Betrieben, von 842 Gänsen und 940 Enten aus 92 Betrieben sowie von 31 Straußen aus 8 Betrieben wurde serologisch mittels Elisa-Test untersucht. Es konnten keine Antikörper gegen Influenza A-Virus der Subtypen H5 und/oder H7 nachgewiesen werden.

897 Proben von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln wurden im Rahmen von Abklärungsuntersuchungen auf das AI-Virusgenom getestet. Hochpathogenes AI-Virus (HPAIV) des Subtyps H5N1 konnte in 6 Geflügelbetrieben in den Bezirken Braunau am Inn und Amstetten sowie in 4 Hobbyhaltungen in den Bezirken Villach-Land, Horn, Braunau am Inn und Bruck an der Leitha nachgewiesen werden.

Im Rahmen der passiven Überwachung im Jahr 2024 wurden 600 Proben von tot aufgefundenen Wildvögeln auf das Aviäre Influenza-A-Virusgenom mittels PCR untersucht. Bei 107 toten Wildvögeln aus 7 Bundesländern (Tirol und Vorarlberg nicht betroffen), konnte das hochpathogene A(H5N1) Virus des Subtyps 2.3.4.4b nachgewiesen werden.

Überwachung auf Aviäre Influenza in Österreich

Fachinformation

Im Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza (NRL, AGES Mödling) werden diverse Vogelproben (Organe, Tupfer, Tierkörper) mittels Influenza A Real-Time RT-PCR auf das Vorkommen von AIV untersucht. Positive Nachweise werden weiter subtypisiert und mittels Sequenzierung, Eikultur und Hämagglutinationstest (HA) bestätigt. Der indirekte Nachweis durch Bestimmung der Antikörper wird mittels ELISA und Hämagglutinationshemmungstest (HAH) erbracht.

Real-Time RT- PCR und Sequenzierung: Influenza A Viren werden molekulargenetisch bei allen Vögeln mit Real-Time RT-PCR untersucht. Im positiven Fall werden AIV-Varianten direkt mit spezifischen Methoden typisiert, ob ein H5 oder H7 Subtyp vorliegt. Das NRL kann derzeit alle H1 bis H16 bzw. N1 bis N9 AIV Subtypen differenzieren. Mittels Sanger DNA Sequenzierung kann der Pathotyp des H5 bzw. H7 Virusstammes (niedrig- oder hochpathogen, LPAI oder HPAI) bestimmt werden. Bei ausgewählten Proben wird eine Ganzgenomsequenzierung durchgeführt, wobei alle acht Segmente des viralen Genoms angereichert und anschließend sequenziert werden. Die Anreicherung erfolgt direkt aus klinischen Proben mit einer speziellen RT-PCR, die Sequenzierung mit modernen Hochdurchsatzgeräten (Next Generation Sequencing).

Hämagglutinationstest: Bestimmte Viren, wie auch Influenza A Viren, binden mittels Hämagglutinin Erythrozyten an ihre Oberfläche. Dadurch agglutiniert (verklumpt) das Blut. Mittels Verdünnungsreihen kann die Virusmenge ermittelt werden.

Hämagglutinationshemmungstest: Spezielle Antikörper können die vom Virus verursachte Agglutination (Verklumpung) verhindern. Auf diese Weise können Antikörpertiter und spezifische Antikörper, die gegen einzelne AI-Virus-Stämme

gerichtet sind, bestimmt werden.

ELISA: Der Enzyme-linked Immunosorbent Assay ist ein antikörperbasiertes Nachweisverfahren. Im Serum vorhandene Antikörper binden an ein spezifisches Antigen und werden mittels einer enzymatischen Farbreaktion qualitativ bzw.

semiquantitativ gemessen.

Eikultur: Aus den Proben wird eine potenziell infektiöse Impflösung hergestellt, mit der garantiert virenfreie Hühnereier beimpft werden. Diese Eier werden mindestens fünf Tage lang bebrütet. Sind hochpathogene HPAI-Viren vorhanden, sterben die Embryos in den Eiern ab und das Virus in der Allantios kann mittels Hämagglutination (HA) identifiziert werden.

Kontakt

Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

- vetmed.moedling@ages.at

- +43 50 555-38112

-

Robert Koch-Gasse 17

2340 Mödling

Downloads

Aktualisiert: 26.05.2025